|

|

|

Re: ورقة بحثية ورؤية سياسية نحو مشروع وطني جا� (Re: محمد جمال الدين) Re: ورقة بحثية ورؤية سياسية نحو مشروع وطني جا� (Re: محمد جمال الدين)

|

مشروع دولة المواطنة

الرحلة من دولة الهوية إلى دولة المواطنة.. قراءة في التحديات وممكنات التحقّق

السودان نموذجًا

ورقة بحثية ورؤية سياسية نحو مشروع وطني جامع.

دولة المواطنة، الصيغة الوحيدة الصالحة في كل الأحوال، وفي كل الأمكنة، سواء في حالة استمرار الوحدة أو الانشطار أو الاندماج. مشروع الحياة في مواجهة الموت والحضارة في مواجهة الارتكاس.

ورقة المواطنة:

في هذه الورقة: دراسة بحثية موسعة مركزيتها (التحول من دولة

الهوية إلى دولة المواطنة) - السودان نموذجًا

From an Identity-Based State to a Civic State

تتوزع الأفكار على محاور متصلة تسعى إلى تفكيك مخيال "دولة الهوية" وبناء تصور عملي وواقعي لما يمكن أن يكون عليه مشروع "دولة المواطنة".

نبدأ بنظرة عامة توضّح لماذا لم يعد ممكنًا الاستمرار ضمن أنماط الحكم القديمة. نطرح رؤية تقوم على العدل والمساواة، ورسالة تتجاوز الاستقطاب والهويات المغلقة، مع أهداف واضحة: إعادة تعريف المواطنة، تحييد مؤسسات الدولة عن التحيز، ترسيخ التنوع، وتحقيق العدالة الانتقالية عبر وسائل دستورية، تعليمية، وحوارية.

ثم ننتقل لتفكيك المفاهيم الكبرى المرتبطة بالمواطنة: العلاقة بين الدولة والمواطن، والتعامل مع التعددية، ودور الجيش، والتاريخ، والأسطورة، وكذلك التحديات الإقليمية، والعدالة الاجتماعية. نناقش هنا أيضًا موقع العلمانية من التجربة، ودروسًا من تحولات المجتمعات الأوروبية.

لاحقًا، نعرض تطور فكرة الدولة من شكلها التقليدي القائم على السلالة أو الدين أو العرق، إلى دولة الحقوق المتساوية، وصولًا إلى تصورات تتجاوز الحدود. نستعرض كيف يمكن أن ننتقل من سؤال "من نحن؟" إلى "كيف نعيش معًا؟"، مع مقترح عملي لصياغة ميثاق جديد يتجاوز ثنائيات العروبة والأفريقانية.

في القسم الذي يخص السودان، نقترح وثيقة تأسيسية مكوّنة من أربعة عشر بندًا تشمل المبادئ الكبرى لأي تعاقد مدني جامع، من الكرامة الإنسانية وحياد الدولة إلى العدالة الاجتماعية وحقوق المرأة والبيئة. شعار "حرية، سلام، عدالة وإنسانية" يحضر هنا كأرضية جامعة لا كشعار مؤقت.

نتوقّف بعد ذلك عند إشكاليات المفاهيم نفسها: ماذا نعني بالوطن؟ وما الفرق بين الوطنية والمواطنة؟ وكيف ينعكس غياب التوافق المفاهيمي على الواقع السياسي؟ ونتأمل الهوية السودانية كبنية قيمية وزمانية ومكانية مركبة.

نعيد التفكير في العلاقة بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي، خاصة في لحظات ما بعد النزاع، حيث نحتاج إلى أدوار جديدة للأحزاب، والمجتمع، والحركات، ضمن خطة انتقال واقعية تشمل نزع السلاح وبناء الثقة.

نعود كذلك إلى جذور وادي النيل، مستلهمين دروسًا من كرمة، ومروي، والمسيحية، وسنار، ونحاول قراءة هذه المحطات لا كتاريخ مغلق، بل كخبرات ثقافية حية يمكن إعادة تأويلها في اتجاه مشروع جامع.

بعدها نفتح النقاش حول كيفية التحول من منطق الامتيازات والأساطير إلى التعاقد الوطني، مستلهمين نموذج جنوب إفريقيا، وكيفية بناء "أمة قوس قزح".

في خاتمة الورقة، نحاول الانتقال من المرافعة النقدية إلى اقتراح مخيال تأسيسي جديد، يقدّم المواطنة لا كصفة قانونية فقط، بل كأساس للقيمة الإنسانية والعدالة.

والسودان، بكل تعقيداته وأمله، يظل نموذجًا حيًا لما يمكن أن يكون ممكنًا، حين نضع الإنسان والمواطنة في قلب الدولة.

فصول الورقة ومحتوياتها الرئيسية

الفصل الأول .. ص 6 :

نظرة تقنية في مشروع دولة المواطنة

الرؤية: بناء دولة عادلة تتجاوز الانقسامات العرقية والدينية.

الرسالة: تفكيك منطق دولة الهوية واستبدالها بدولة محايدة قائمة على المساواة.

الأهداف:

إعادة بناء مفهوم المواطنة الجامع.

تحييد مؤسسات الدولة عن الاستقطاب الهوائي.

ترسيخ التنوع كأصل وطني.

تحقيق العدالة الانتقالية.

الوسائل: دسترة المساواة، إصلاح المؤسسات، سياسات تعليمية وإعلامية جديدة، تمييز إيجابي مؤقت، حوار وطني.

الفصل الثاني .. ص 11 :

العناوين البارزة لدولة المواطنة

تحليل مفاهيمي لأسس دولة المواطنة:

الدولة والمواطنة (الفرد كوحدة حقوقية).

دولة المواطنة والدولة المدنية.. في سبيل فك الإشتباك

الدولة والمجتمع (إدارة التعددية).

الدولة والجيش (المؤسسة العسكرية الدستورية).

الدولة والتاريخ (صياغة سردية وطنية شاملة).

الدولة والأسطورة (فصل الأساطير عن الشرعية السياسية).

العلاقات الإقليمية والعالمية (الاستقلال والتوازن).

العلمانية والحياد الديني.

العدالة الإجتماعية والطبقات.

النموذج الأوروبي (مراحل وتجليات التحول من الهوية إلى المواطنة).

الفصل الثالث .. ص 17:

مشروع دولة المواطنة (الدستور، نظام الحكم، البرنامج التنموي)

التطور التاريخي لفكرة الدولة:

دولة الهوية (دولة الماضي: قائمة على الدين/العرق/السلالة).

دولة المواطنة (دولة الحاضر: قائمة على الحقوق المتساوية).

دولة الإنسانية (دولة المستقبل: إلغاء الحدود).

ميثاق دولة المواطنة:

صياغة عقد اجتماعي جديد.

نقد مفاهيم "العروبة" و"الأفريقانية".

التحول من سؤال "من نحن؟" إلى "كيف نعيش معًا؟".

الفصل الرابع .. ص 25:

إشكاليات مفاهيمية

إشكالية مصطلحات: "الوطن"، "الوطنية"، "المواطنة".

التحدي السوداني: غياب التوافق على المفاهيم.

الهوية السودانية: الأبعاد القيمية، الرؤيوية، الزمكانية.

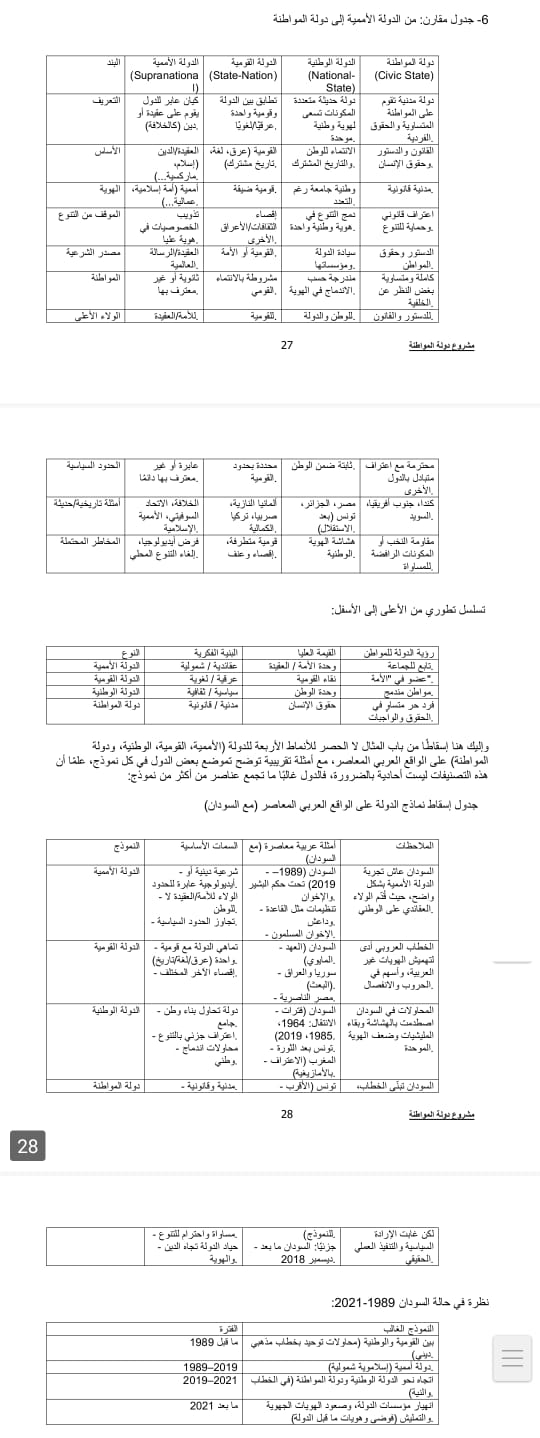

جدول مقارن بين نماذج الدولة (الأممية، القومية، الوطنية، المواطنة).

الفصل الخامس .. ص 30 :

ميثاق دولة المواطنة (السودان نموذجًا)

الوثيقة التأسيسية المقترحة:

14 مادة دستورية (الكرامة الإنسانية، المساواة، حياد الدولة، التنوع كقيمة، فصل الدين عن السياسة، العدالة الاجتماعية، حقوق المرأة والبيئة).

تأكيد على ثوابت: "حرية، سلام، عدالة وإنسانية".

الفصل السادس .. ص 34 :

الدولة والمجتمع المدني والمجتمع السياسي

دور المجتمع المدني في مرحلة ما بعد الحرب:

تعريف المجتمع المدني (التقليدي/الحديث).

إعادة تأسيس المجتمع السياسي (الأحزاب، الحركات المسلحة وإلخ).

خطة الانتقال: حكومة تكنوقراط خيار في الإمكان، نزع السلاح، مصالحة وطنية في إطار المواطنة.. دعوة إلى مخيال جديد (دولة المواطنة).

العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني: من الصراع إلى التكامل.

الفصل السابع .. ص 40:

دروس من تاريخ وادي النيل

الفرضية المركزية: النشأة الحضارية في منطقة كرمة-نبتة.

التحولات الحضارية الكبرى "أربعة”:

كرمة (الرمز: أمون)

مروي (الرمز: أبادمك)

المسيحية (الرمز: أورشليم)

سنار (الرمز: مكة)

نقد "دولة الهوية" وإرث الإقصاء.

دولة المواطنة كقطيعة مع النموذج التاريخي.. لكن لا عداء بل تجاوز واصطحاب.

الفصل الثامن .. ص 44 :

التحول من دولة الهوية إلى دولة المواطنة

منطق الهيمنة: إرث الإمبراطوريات وشرعية الأسطورة.

دولة المواطنة: دولة اللا أسطورة واللاهوية (دولة بلا هوية ومجتمع متعدد الهويات والأساطير)

الانتقال من الامتياز إلى التعاقد.

نموذج جنوب إفريقيا (أمة قوس قزح).

الفصل التاسع والأخير.. ص 46 :

من النقد إلى المخيال التأسيسي

رؤية تأسيسية: تفكيك دولة الهوية وبناء مخيال وطني جامع.

تحويل المواطنة من صفة قانونية إلى قيمة مؤسسة للعدالة.

الخاتمة وكلمة الوداع .. ص 48:

تلخيص رؤية "دولة المواطنة" كحتمية تاريخية .

التركيز على السياق السوداني كمثال تطبيقي.

كما محاولة الربط بين التحليل النظري والتجارب التاريخية (كوش، مروي، سنار) مضمون الفصل السابع مقرونا بالخامس في الكشف عن (المخيال الهوياتي الراهن/المسيطر).

| |

|

|

|

|

|

|

|

Re: ورقة بحثية ورؤية سياسية نحو مشروع وطني جا� (Re: محمد جمال الدين) Re: ورقة بحثية ورؤية سياسية نحو مشروع وطني جا� (Re: محمد جمال الدين)

|

الفصل الأول

نظرة تقنية في ورقة المواطنة (مشروع دولة المواطنة).. نحو أفق جديد:

الرؤية، الرسالة، الأهداف والوسائل: نحو دولة المواطنة الحقة

في فضاء سياسي واجتماعي ممزق بالهويات المتضادة والانتماءات الأولية، نطرح هذه الرؤية لبناء دولة عادلة تتجاوز الانقسامات العرقية والدينية والثقافية، وتؤسس لنظام تتساوى فيه الحقوق والواجبات على أساس المواطنة وحدها. دولة تقوم على العقد الاجتماعي لا على الامتيازات الوراثية أو الرمزية، وتُدار تنوعاتها الكثيفة - لا كمصدر للتهديد - بل كرصيد وطني، وأفق للثراء الجمعي.

أما الرسالة، فهي الانطلاق من فهم نقدي لتجربة الدولة الهُوِيَّاتية، بهدف تفكيك منطقها المؤسس على الامتياز العرقي أو الديني أو التاريخي، واستبداله بدولة محايدة تُعلي من شأن القانون، وتخضع الجميع لمبدأ المساواة في الحقوق والمسؤوليات. نسعى لتحويل المواطنة من مجرد نصوص قانونية إلى واقع معيش، تُضمن فيه كرامة الإنسان، ومشاركته السياسية، وعدالته الاجتماعية، دون تمييز أو استثناء.

في هذا السياق، نُحدد أربعة أهداف مركزية:

إعادة بناء مفهوم المواطنة ليُصبح جامعًا مانعًا، لا يقصي أحدًا، ولا يمنح أحدًا تفوقًا بسبب أصل أو معتقد أو جهة.

تحييد مؤسسات الدولة عن الاستقطاب الهُوِيَّاتي، وتأسيس نظام إداري وسياسي يعمل بكفاءة وشفافية في خدمة الجميع.

ترسيخ التنوع كأصل من أصول الدولة، من خلال سياسات ثقافية وتعليمية وإعلامية تعترف بالاختلاف وتحميه وتُطوره.

تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية كشرط سابق لبناء العقد الاجتماعي، ومعالجة آثار التهميش الهوياتي والإقصاء التاريخي.

أما وسائل تحقيق هذه الأهداف، فهي:

دسترة مبادئ المواطنة المتساوية بشكل صريح، يحول دون توظيف الدين أو العرق أو الجهة في بناء الشرعية السياسية.

إصلاح شامل لمؤسسات الدولة - التشريعية والتنفيذية والقضائية - لضمان حيادها واستقلالها وعدالتها.

إعادة صياغة السياسات التعليمية والإعلامية لتكريس ثقافة التعدد والمساواة واحترام الآخر.

تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي المؤقت لصالح الفئات والمناطق الهشة، باعتباره تصحيحًا لمسار الدولة لا انتقامًا من أحد.

فتح المجال العام للحوار الوطني المفتوح، والتشجيع على بناء توافقات وطنية واسعة حول شكل الدولة وقيمها الأساسية.

الاستفادة من التجارب المقارنة عالميًا، دون إسقاطات جاهزة، مع مراعاة الخصوصيات المحلية وسياقها التاريخي والسياسي.

فالرؤية هنا نسعى بها إلى مجتمع لا يُقاس فيه الانتماء بالدم أو العقيدة، بل بالالتزام المشترك نحو وطنٍ واحد، والرسالة هي خارطة الطريق، والأهداف بوصلتنا العملية، والوسائل هي الجسور التي نعبر بها من الحلم إلى الواقع.

في هذه الورقة، سنفصل تجليات هذا المشروع في الواقع السوداني تحديدًا، مستندين إلى تحليل جذور الأزمة، وممكنات التحول، ودروس التاريخ، وتجارب الشعوب التي سبقتنا نحو بناء "دولة الجميع".

تمهيد:

في عالم تتغير فيه الخرائط السياسية والاجتماعية بوتيرة متسارعة، لم يعد ممكنًا تجاهل التوتر العميق بين دولة المواطنة ودولة الهوية التاريخية وما تحمله من مخيال ثقافي وجمعي يتجاوز الحدود القانونية. هذا التوتر لا يُحل بتجاهل المفاهيم أو بتخفيف حدّتها، بل بفهم عميق لجذورها وتفرّعاتها. ومن هنا، فإن مصطلحات مثل العلمانية والدولة المدنية لا تُعد مفاهيم مستقلة أو بدائل هروبية، بل هي أدوات ضمن إطار أوسع لمفهوم دولة المواطنة، حيث تكون الحقوق والواجبات قائمة على الفرد كمواطن، لا كعضو في هوية عرقية أو دينية أو تاريخية.

إن الحاجة إلى بناء دولة المواطنة ليست ترفًا سياسيًا، بل حاجة ملحّة تظهر في كل الحالات: سواء عند توحّد البلاد أو انقسامها، أو حتى في حالات اندماج الكيانات، بل وتبلغ ذروتها في لحظات انهيار الدولة (اللا دولة)، حين يجد الإنسان نفسه مضطرًا لفهم حقوقه وواجباته، حتى وإن كان مجرد ضيف في دولة أخرى.

وعلى وجه خاص، فإن الجماعات المتقاطعة جغرافيًا عبر حدود دولتين أو أكثر تحتاج إلى مرسى قانوني وسياسي نهائي في دولة واحدة، لأن الإنسان، بوصفه كيانًا قانونيًا واقتصاديًا، لا يمكنه أن يعيش فعليًا خارج إطار دولة المواطنة. فالمساحات الرمادية التي تتداخل فيها الولاءات والانتماءات تؤدي غالبًا إلى فوضى في الحقوق والواجبات، وتضيع فيها العدالة، ما لم تُحسم الخيارات بوضوح.

وفي المقابل، فإن دولة الهوية التاريخية تُبنى على أربعة أركان رئيسية، يكفي تحقق واحد منها – وليس بالضرورة جميعها – لتحويل الدولة إلى كيان يقصي المواطنة أو ينتقص منها. وهذه الأركان قد تكون اللغة، الدين، السلالة الحاكمة، أو السردية التاريخية الجمعية. ومع أن هذه المكونات قد تُشكل مخيالًا وطنيًا أو شعورًا بالانتماء، فإنها غالبًا ما تُستخدم لأغراض إقصائية، حيث يتم تقليص المواطنة لصالح الانتماء الهوياتي الضيق.

وقد شهدت أوروبا الحديثة تجربة فريدة في هذا المجال، حيث تم تفكيك أركان دولة الهوية التاريخية تدريجيًا، بدءًا من الدين واللغة، ثم القومية، حتى تم هدم آخر دعائمها: الأسر الحاكمة. لم يكن هذا مسارًا سهلًا، بل جاء عبر أقساط مؤلمة، لكنه كان ضروريًا لتكريس المواطنة بوصفها أساسًا للشرعية والحقوق.

في إطار دولة المواطنة: الدرس الأوروبي وتفكيك أركان الهوية المغلقة

في سياق بناء دولة المواطنة، تمثل تجربة أوروبا الغربية مثالًا تاريخيًا جديرًا بالتأمل، خاصة في ما يتعلق بـتفكيك نموذج "دولة الهوية"، الذي هيمن طويلًا على تشكيل الدولة الحديثة.

فقد استطاعت المجتمعات الأوروبية – عبر قرون من الصراع والتجربة – أن تتجاوز أربعة من أبرز أركان الهوية الإقصائية، وتحوّلها إلى عناصر منفتحة ضمن إطار دولة المواطنة.

1. الإثنيات والتعدد العرقي

أوروبا، التي كانت تموج تاريخيًا بصراعات إثنية (بين الكلت والسكسون، الفرنسيين والباسك، الألمان والسلاف... إلخ)، استطاعت إلغاء مركزية العرق في تعريف الدولة عبر التقسيم الإداري اللامركزي والاعتراف الدستوري بالهويات المحلية ضمن الإطار الوطني.

بلدان مثل سويسرا، وبلجيكا، وإسبانيا، مثال على دول متعددة الإثنيات لكنها موحّدة سياسيًا، بفضل نموذج المواطنة لا العرق.

2. المذهب الديني الأعلى

بعد قرون من الحروب الدينية، خصوصًا بين الكاثوليك والبروتستانت، أدركت أوروبا الغربية أن الدولة لا يمكن أن تُبنى على مذهب ديني واحد.

جاءت العلمانية كصيغة عقلانية لحماية التعدد، لا لمحاربة الدين، حيث أصبحت الدولة محايدة أمام الأديان، تضمن حرية المعتقد ولا تنحاز إلى مذهب أو طائفة.

هكذا تحوّل الدين من أداة صراع إلى مساحة خصوصية فردية، مؤطرة بضمانات قانونية ومؤسساتية.

3. التاريخ الواحد الأعلى

المجتمعات الأوروبية تخلّت عن فكرة "التاريخ الوطني الواحد" بوصفه سردية مقدسة، واعترفت بـتعدد الروايات التاريخية.

ففي إيطاليا، تُدرَّس تواريخ متعددة للجنوب والشمال.

وفي فرنسا، جرى الاعتراف بتاريخ المقاومة الجزائرية وأثرها في الذاكرة الجماعية.

الهوية التاريخية لم تعد مركزية ولا أحادية، بل متعددة الأصوات، وهو ما يخفف من حدة الصراع على الماضي، ويتيح بناء مواطنة تقوم على المستقبل لا على النكوص.

4. الجماعة أو الأسرة الحامية

في "دولة الهوية"، كانت الأسرة الممتدة أو الطائفة أو العشيرة تُعتبر الحامي الاجتماعي والسياسي الأول للفرد.

لكن أوروبا الغربية طورت نظمًا ديمقراطية ومؤسساتية جعلت من الدولة – لا الجماعة – الضامن الأول للحقوق.

وهذا لا يعني نمطًا سياسيًا موحدًا:

فـإنجلترا اختارت النظام البرلماني،

وفرنسا النظام الرئاسي،

وألمانيا نموذجًا فيدراليًا،

بينما تميل الدول الإسكندنافية إلى الديمقراطيات الاجتماعية.

كل أمة أوروبية صاغت "فورمولتها" الخاصة، لكن المشترك بينها كان تحييد الهويات المغلقة، وتفعيل مبدأ المواطنة المتساوية.

خلاصة الدرس في سياقنا

ما يهم هنا ليس نسخ التجربة الأوروبية، بل استخلاص المبدأ الكامن وراء نجاحها:

أن الدولة التي تريد الاستمرار، لا تبنى على هوية واحدة، بل على نظام يضمن للجميع الشعور بالانتماء والمساواة والكرامة.

في دولة المواطنة، التعدد لا يُقمع بل يُدار، والاختلاف لا يُلغى بل يُحتضن ضمن قواعد عادلة.

ويُمكن مقارنة هذه التجربة مع مسارات دول إفريقيا والعالم العربي وآسيا وأمريكا اللاتينية، حيث لا تزال معظم الدول تعاني من ارتباك في تحديد علاقتها بالمواطنة، وسط ضغوط الهويات الجمعية المتوارثة والصراعات على السلطة والموارد والانتماء.

مقدمة كاشفة في نقاط:

نحو دولة المواطنة – تفكيك بنية ومخيال الامتياز الهويوي وبناء عقد اجتماعي تشاركي-.

1. الإشكالية العامة

يشهد العالم العربي والإفريقي، منذ عقود، تعثّرًا متكررًا في مشاريع بناء الدولة الوطنية. فالصراعات الداخلية تتجدد في أشكال طائفية وعرقية وجهوية ودينية، مما يثير تساؤلًا جوهريًا:

هل يمكن أن تُبنى دولة عادلة على أساس الامتيازات التاريخية أو الهويات المغلقة؟

وهل يكفي وجود مؤسسات شكلية ودساتير مُعلنة لتأسيس دولة المواطنة في ظل بنى مجتمعية هشة، وعقد اجتماعي مفكك؟

2. أطروحة البحث

تنطلق هذه الورقة من فرضية مركزية مفادها أن الإشكال الجوهري في تجارب الدول المنهارة أو المتأزمة لا يكمن فقط في غياب النظم الديمقراطية، بل في فشل تلك الدول في إنتاج دولة حيادية تمثل جميع المواطنين على قدم المساواة.

فالدولة التي تُبنى على سردية امتياز - سواء أكان عرقيًا أو دينيًا أو جهويًا أو تاريخيًا - هي بطبيعتها دولة إقصائية، حتى وإن تبنّت مظاهر ديمقراطية سطحية.

3. إشكاليات فرعية

ما الفرق بين الدولة المدنية ودولة المواطنة؟

هل يمكن تأسيس مشروع سياسي يتجاوز الهويات الأولية دون قمعها؟

ما الذي يجعل من "المواطنة" خيارًا سياسيًا قابلًا للتحقق لا مجرد خطاب ثقافي؟

وكيف يمكن تفكيك البنية التأسيسية لدولة الامتياز الهويوي دون إنتاج استبداد مضاد؟

4. أهمية البحث

تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تقترح تصورًا نظريًا وعمليًا لبناء الدولة في مجتمعات منقسمة أو خارجة من صراعات، من خلال تجاوز الثنائية التقليدية بين الدولة العلمانية والدولة الدينية، وطرح مفهوم دولة المواطنة كصيغة تعاقدية عادلة لا تستبعد الهويات بل تُحيّدها في المجال السياسي.

5. المنهج المعتمد

تعتمد الورقة منهجًا تحليليًا-نقديًا يقوم على تشريح البنية التأسيسية للدول المتأزمة أو المنهارة، وتحليل الخطابات المهيمنة (الدينية، العرقية، التاريخية)، ومقارنتها بتجارب جزئية أو كلية نجحت في الانتقال نحو دولة المواطنة. كما تستعين الورقة بمقاربات مفاهيمية مستلهمة من قراءات متعددة.

6. المفاهيم المركزية

المواطنة: ليست مجرد صفة قانونية، بل إطار ناظم للعدالة والمساواة السياسية، يُجاوز الهويات دون إلغائها.

الدولة الحيادية: تلك التي تُقصي الامتياز لا أصحاب الهويات، وتحتكم للقانون بوصفه مرجعية تعاقدية، لا تعبيرًا عن سردية تاريخية.

الهوية: مورد ثقافي لا ينبغي أن يكون أساسًا للشرعية أو احتكار السلطة.

7. بنية الورقة

تنقسم الدراسة إلى المحاور التالية:

تشخيص أركان دولة الامتياز: تحليل أنماط الدولة العرقية، الدينية، والسلطوية التاريخية.

نقد التجربة العربية والأفريقية في تأسيس الدولة: أمثلة من السودان، لبنان، نيجيريا، وسوريا.

دولة المواطنة: الخصائص، الشروط، والإمكان السياسي.

نماذج مقارنة: جنوب أفريقيا، أوروبا بعد الحرب العالمية، تجارب أميركا اللاتينية.

نحو عقد اجتماعي جديد: تصور عملي لإعادة تأسيس الدولة على قاعدة المواطنة.

8. تمهيد

لسنا أمام ترف فكري أو مقاربة طوباوية، بل أمام ضرورة تاريخية ووجودية في مجتمعات على حافة الفشل أو تستعيد لحظات ما قبل الدولة.

إن دولة المواطنة، كما تسعى هذه الورقة لتقديمها، ليست مجرد استبدال نخبة بأخرى، أو نسخ مؤسسات غربية، بل إعادة تعريف الدولة باعتبارها حَكَمًا لا طرفًا، وفضاءً محايدًا لا حاملًا لهوية واحدة.

| |

|

|

|

|

|

|

|

Re: ورقة بحثية ورؤية سياسية نحو مشروع وطني جا� (Re: محمد جمال الدين) Re: ورقة بحثية ورؤية سياسية نحو مشروع وطني جا� (Re: محمد جمال الدين)

|

الفصل الثاني

العناوين البارزة لدولة المواطنة

الدولة والمواطنة:

في دولة المواطنة، الفرد هو أساس الدولة، بوصفه وحدة قانونية، سياسية، واقتصادية كاملة الحقوق والواجبات. لا تُعرّف المواطنة على أساس العرق أو الدين أو الجهة، بل تُبنى على المساواة في الحقوق، المشاركة في السلطة، وتكافؤ الفرص. إنها دولة تتجاوز الهويات الضيقة لصالح عقد اجتماعي شامل، يقوم على الإنسان كقيمة عليا. الإنسان الفرد: وحدة قانونية، سياسية، واقتصادية.

الإنسان في دولة المواطنة ليس تابعًا لهوية جمعية تُحدّد مكانته، بل هو كائن حر، مستقل، يُعامل باعتباره وحدة متكاملة:

قانونية: تُحترم حقوقه ويحظى بحماية القانون.

سياسية: يشارك في الحكم واتخاذ القرار.

اقتصادية: له نصيب عادل من الثروة والموارد. يتلقى خدمات (من حقوقه) ويؤدي الضريبة المفروضة عليه (من واجباته).

وهذا المفهوم يتطلب سير مؤسسات الدولة وفق الدستور لضمان شمولية الحقوق لكل فرد دون تمييز.

دولة المواطنة والدولة المدنية: في سبيل فك الاشتباك

يُستخدم مصطلح "الدولة المدنية" كثيرًا في الخطاب السياسي العربي، وغالبًا ما يُراد به التعبير عن دولة غير عسكرية أو غير دينية. لكنه يظل مصطلحًا فضفاضًا، لا يحمل بالضرورة مضمونًا حقوقيًا دقيقًا أو رؤية واضحة حول طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، أو بين المواطن ومؤسسات الحكم.

في المقابل، فإن مصطلح "دولة المواطنة" هو الترجمة الأدق والأعمق لمصطلح Civic State، من حيث الدلالة السياسية والفلسفية. فـ"دولة المواطنة" تشير إلى دولة تقوم على المساواة الكاملة بين المواطنين، بغض النظر عن الدين أو العرق أو النوع الاجتماعي، وتؤسّس شرعيتها على الحقوق المتساوية للجميع، لا على أي امتياز هوياتي أو طبقي أو ثقافي.

في "دولة المواطنة"، يكون المواطن هو وحدة الانتماء الأساس، وتُحتَرم التعددية داخل المجتمع، مع حياد مؤسسات الدولة تجاه الانتماءات الدينية والثقافية، لا عدائيتها. كما أن القانون والدستور هما المرجعية العليا التي تنظّم العلاقة بين الأفراد والدولة، وتضمن حماية هذا التنوع وحقوق الجميع.

أما "الدولة المدنية" بمعناها الشائع، فهي لا تعبّر بالضرورة عن هذا المستوى من الحياد والحقوق. فهي قد تُفهم فقط على أنها دولة لا يحكمها العسكر أو رجال الدين، لكنها لا تضمن تلقائيًا مبدأ المواطنة الكاملة أو الحماية القانونية للتنوع. وقد يُرفع شعارها دون أن تتجسّد فعليًا في سياسات أو مؤسسات قائمة على المساواة التامة.

لذلك، فإن التمييز بين المفهومين ضروري، لا سيما في السياقات التي تشهد تحولات سياسية أو مراحل تأسيس جديدة. فبينما تكتفي "الدولة المدنية" بنفي الحكم العسكري أو الديني، تمضي "دولة المواطنة" خطوة أعمق نحو بناء تعاقد اجتماعي يقوم على العدالة والكرامة والمساواة لجميع المواطنين

الدولة والمجتمع:

دولة بلا هوية ومجتمع متعدد الهويات

نشأت الدولة السودانية بهوية مهيمنة، شأنها شأن دول الهوية في سياقها التاريخي العام وفي كل الأزمنة والأمكنة، بينما يتكون المجتمع من طيف واسع من الهويات الثقافية والدينية والإثنية. هذا التناقض البنيوي جعل الدولة، في واقعها الراهن، عاجزة عن تمثيل كل مكونات المجتمع بعدالة، مما قاد إلى صراعات متكررة ومحاولات عنيفة لصهر التعدد في قالب هوية أحادية قسرية. دولة المواطنة المطلوبة ليست نفيًا للهويات، بل إطار جامع يضمن حضورها دون فرض إحداها على الجميع. ذلك هو الثقب الأسود الذي أعاق نشوء الدولة العصرية العادلة.

الدولة والجيش / المؤسسة العسكرية

يُعدّ الجيش، بموجب الدستور، إحدى الركائز الأساسية للدولة، انطلاقًا من دوره في حماية الحدود وصون الأمن الوطني، ومساهمته في الحفاظ على الدستور وضمان التداول السلمي للسلطة. وبوصفه مؤسسة وطنية مهنية، يُعدّ الجهة الوحيدة المخوّلة بامتلاك السلاح، ويحظى بالاحترام اللازم، وتلتزم الدولة بتوفير الموارد الضرورية لتمكينه من أداء مهامه الدستورية على الوجه الأمثل.

شرح إضافي:

في دولة المواطنة، تُعاد صياغة علاقة المؤسسة العسكرية بالدولة والمجتمع، بحيث تخضع للسلطة المدنية المنتخبة، وتلتزم بوظيفتها الأساسية في حماية السيادة، لا في الهيمنة على السياسة أو الاقتصاد. الجيش يجب أن يكون وطنيًا، لا يعكس هوية أو ولاءً أيديولوجيًا أو جهويًا، بل يمثل كل المواطنين دون استثناء.

المؤسسة العسكرية تُبنى كجهاز احترافي واحد، يُحتكر فيه حمل السلاح داخل إطار الدولة، ويُدار وفق القانون وتحت رقابة مدنية ديمقراطية. التحدي الأساسي لا يكمن فقط في احتمال تمرد المليشيات المسلحة المساندة، بل في ظاهرة التمليش نفسها، أي السماح بقيام قوى مسلحة موازية خارج البنية المؤسسية للدولة.

لا تُحل المشكلة عبر تصنيف المليشيات جغرافيًا أو إثنيًا، بل عبر تفكيك كل البُنى المسلحة غير النظامية أياً كانت خلفياتها أو مواقعها في الحرب، وتأسيس جيش قومي موحد، خاضع للدستور، يضم تنوع المجتمع ولا يُختزل في شريحة أو جهة. إن التجارب المريرة السابقة أثبتت أن تكوين تشكيلات مسلحة بمنأى عن الرقابة والمحاسبة، ثم منحها امتيازات خاصة، يُنتج انفجارات مستقبلية تهدد الدولة والمجتمع معًا.

من هنا، فإن بناء مؤسسة عسكرية موحدة هو ركن أساسي في مشروع دولة المواطنة، وشرط ضروري لاحتكار العنف المشروع من قبل الدولة لا من قبل الجماعات أو الزعامات.

الدولة والتاريخ:

دولة بلا تاريخ ومجتمع متعدد التواريخ والثقافات

انطلقت الدولة السودانية، كغيرها من دول الهوية، من سردية تاريخية مركزية تتعمد تجاهل أو قمع التواريخ والثقافات الأخرى في الزمان والمكان. المطلوب هو صياغة سردية وطنية شاملة تستند إلى تنوع المجتمع، لا إلى تاريخ واحد يُفرض بوصفه الأعلى والأوحد. تجاوز هذا الإشكال يبدأ بالاعتراف بتعدد التواريخ بوصفها مكوّنًا جوهريًا من الهوية الوطنية، لا تهديدًا لها.

الدولة والأسطورة:

دولة بلا أسطورة، دولة العقل والعلم، لكنها دولة لكل الأساطير

الدولة الحديثة تُبنى على العقلانية، القانون، والمصلحة العامة، لا على أساطير مؤسسة تستند إلى عرق، دين، أو رسالة تاريخية. ومع ذلك، لا تنفي الدولة الحديثة وجود الأساطير، بل تعترف بتعددها كمخزون ثقافي جماعي. دولة العلم لا تصادر الخيال، بل تنظّمه ضمن فضاء حر للتعبير، من دون سلطة شمولية تدّعي احتكار المعنى أو الحقيقة.

الأسطورة وسنام الحكم:

الأسطورة هي سنام نظام حكم دولة الهوية، لا دولة المواطنة

حين تُبنى الدولة على أسطورة دينية أو قومية، يصبح الحكم استعلائيًا، يستند إلى تفويض إلهي أو تفوق عرقي، لا إلى عقد اجتماعي يقوم على المساواة. في هذا السياق، لا تكون الأسطورة مجرد سردية شعبية، بل أداة هيمنة. على النقيض، تُخضع دولة المواطنة الأساطير للفضاء العام، من دون أن تستخدمها كمرجعية للشرعية أو الإقصاء.

الدولة والعلاقات الإقليمية والدولية:

العلاقات الخارجية في دولة المواطنة تُبنى على المصالح المشتركة، واحترام السيادة، والندية، لا على التبعية أو المحاور الإيديولوجية. دولة المواطنة تتعامل مع الإقليم والعالم من موقع الاستقلال والاعتدال والتوازن، بما يخدم التنمية والاستقرار، ويعكس إرادة الشعب لا مصالح الفئات الحاكمة أو الهويات المفروضة.

الدولة والعلمانية:

العلمانية وحدها لا تكفي.. يجب تفكيك أركان دولة الهوية الأربعة

في السودان، لا يكفي فصل الدين عن الدولة من خلال علمانية قانونية محضة، بل يجب تفكيك الأركان الأربعة التي تقوم عليها دولة الهوية:

المذهب المؤسسي، مخيال العرق الأعلى، التاريخ الواحد الأعلى والجماعة الواحدة المهيمنة

العلمانية المنشودة ليست فقط مبدأ قانونيًا، بل هي علمانية سياسية واجتماعية وثقافية، تعيد تعريف الفضاء العام كمجال مشترك للمواطنة لا كمجال محتكر لهوية بعينها.

الدولة والدين:

يُحظر توظيف الدين في العمل السياسي، كما يُمنع استغلال العرق أو التاريخ في الشأن العام أو الفضاء الوطني. وتلتزم الدولة بمبدأ الحياد التام، والمساواة بين جميع المواطنين، بغضّ النظر عن انتماءاتهم المذهبية أو الإثنية أو خلفياتهم التاريخية، وذلك استنادًا إلى أسس دستورية راسخة.

الدولة والفرد:

يُعد الفرد المحور الأساسيَّ للدولة، لا الجماعة. وتأتي الحرية الفردية كقيمة عليا تُسهم في انطلاقة الفكر المبدع، وتدفع عجلةَ الإنتاج بكل أبعاده.

دولة المواطنة والرموز الوطنية

في مشروع دولة المواطنة، لا تقتصر الرموز الوطنية (كاللغة، الأعياد، الأزياء، النشيد الوطني) على كونها عناصر شكلية أو احتفالية، بل تُعد من عدة البناء الجوهري للدولة.

إنها أدوات حيوية لصنع المناعة المجتمعية، وجوهرها تحقيق توازن دقيق: توحيد الهوية دون إقصاء، وترسيخ الانتماء دون فرض أو هيمنة ثقافية.

آليات انتقاء الرموز: من أجل الحياد والشمول

اللغة الرسمية مثلا، يُعتمد دستورياً على لغة واحدة للإدارة والدولة، لضمان وحدة الأداء الحكومي، مع دسترة حماية اللغات المحلية في مجالات التعليم والإعلام.

النموذج الكندي مثال ربما ناجح وفق هذا التصور: الإنجليزية والفرنسية لغتان رسميتان، إلى جانب تعليم لغة الإينكتيتوت في إقليم نونافوت.

الأعياد الوطنية

تُستمد من مناسبات جامعة مثل يوم الاستقلال، يوم الدستور، أو يوم التسامح.

تُلغى الأعياد المرتبطة بهويات فرعية مثار نزاع، كما فعلت جنوب أفريقيا بعد 1994، حين استبدلت أعياد النظام العنصري بأخرى تعبّر عن المصالحة والعهد الجديد.

الأزياء الرسمية

تُصمَّم لتمثيل رموز طبيعية ومحايدة (كألوان العلم، النخيل، السهول)، وتُقتصر على الاستخدام الرسمي في المؤسسات مثل الجيش والمدارس.

النشيد الوطني

يُكتب بكلمات تُجسّد الأرض والشعب، لا الحاكم أو الدين، ويُلحّن على مقامات موسيقية مشتركة بين المكونات.

النموذج السويسري ملهم: يُغنّى بأربع لغات (الألمانية، الفرنسية، الإيطالية، الرومانسية) بلحن موحّد.

الضمانات الدستورية ضد الهيمنة الرمزية

يُنص دستوريًا على أن الرموز الوطنية "ملك لجميع المواطنين دون تمييز"، كما في المادة 61 من الدستور السويسري.. مثال لاحصري.

تُعترف بالرموز الإقليمية في دساتير الأقاليم، كما في إسبانيا، حيث تحتفظ كتالونيا والباسك برموزهما المحلية.

تُنشأ هيئات وطنية جامعة لتطوير الرموز، مثل "المجلس الوطني للثقافة" في ماليزيا، بمشاركة كافة المكونات المجتمعية.. أفق ربما جيد.

لماذا الرموز الوطنية حتمية؟ ثلاث وظائف مصيرية

1. الوظيفة السيكولوجية

تحوّل الولاء من الهويات الضيقة إلى الدولة، من خلال طقوس يومية مثل ترديد النشيد في المدارس.

2. الوظيفة الأمنية

دراسات حديثة (دراسة هارفارد، 2023) تشير إلى أن غياب الرموز الجامعة يرفع من خطر تفكك الدول الهشة بنسبة تصل إلى 78%.. هذا بغض النظر عن السؤال عن مصداقية الدراسة.. دعه يكون شيء للتأمل.

3. الوظيفة الحضارية

تُنتج ذاكرة جمعية جديدة تُنهي صراع الروايات التاريخية، كما فعلت رواندا في "يوم المصالحة" بعد الإبادة الجماعية.

تطبيق افتراضي حاد:

سوريا المستقبلية هذه الأيام برغم المشقة (كمثال)

العلم: يُصمم بمشاركة فنانين من جميع المحافظات، ويتضمن رموزًا محايدة (مثل نهر الفرات، أو قلعة حلب).

العيد الوطني: يُستبدل عيد "ثورة 8 آذار" بـ"يوم إعلان الدستور الدائم" لقطع الصلة بصراعات الماضي. إذ النشيد كلمات عربية مع مقاطع كردية وسريانية، ولحن يدمج مقامات موسيقية من مختلف الثقافات السورية.

مجرد أمثلة، لا حصرية، وليست بالضرورة أفضل الخيارات وانجحها، لكنها تبين الإمكانية وضرورة التمثيل العادل مهما تعثرت التجربة العملية.. هناك أمل.

الخلاصة العاجلة:

الرموز الوطنية هي لقاح ضد فيروس التفتت، وملاذ لإصلاح تشققات الكيانات السياسية.

لكن شرطها الأوحد: أن تكون مرايا تعكس جميع الوجوه، لا أدوات تُكرّس هيمنة ثقافة على أخرى.

فقط حينها تتحول منعة دولة المواطنة من شعار نظري إلى واقع حيّ.

والمهم دائما: أن لا تمنح هذه الخيارات العملية امتيازا لأي مكون على حساب آخر. العدالة الرمزية هي مدخل العدالة السياسية.

الدولة والطبقة والعدالة الاجتماعية:

دولة المواطنة دولة كل الطبقات، ودولة العدالة الاجتماعية بالضرورة

لا يمكن بناء دولة مواطنة فعلية من دون إعادة هيكلة العلاقة بين الدولة والطبقات. فالدولة الراهنة تخدم طبقة سياسية واقتصادية مرتبطة بالمركز والهويات المسيطرة. أما دولة المواطنة، فهي دولة الفرد الحر المتساوي، ودولة العدالة الاجتماعية بالضرورة، بما تعنيه من توازن في توزيع الثروة والفرص، وكسر الاحتكار الطبقي للسلطة والموارد.

التجربة الأوروبية: من الهوية إلى المواطنة

مرت أوروبا بمراحل طويلة من العنف، والانقسامات الدينية واللغوية، لكنها وجدت طريقها إلى دولة المواطنة عبر الثورات، العلمنة، والإصلاحات الاقتصادية. نجحت التجربة الأوروبية في تحييد الهويات الكبرى من ساحة الحكم دون إنكارها، مع ترسيخ مبادئ المساواة أمام القانون، والحريات الفردية، والحقوق الجماعية. هذا المسار يُثبت إمكانية الانتقال من دولة الهوية إلى دولة المواطنة، شريطة الاعتراف بتعدد الهويات لا محوها.

الدولة والدستور:

الدستور هو القاعدة التأسيسية التي تنظّم العلاقة بين الدولة والمجتمع، ويُصاغ وفق ثلاث قواعد:

ذهبية: تضمن الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين دون تمييز.

فضية: تنظّم التعدد الثقافي والديني واللغوي بما يحفظ التنوع دون تفكيك.

برونزية: التداول السلمي للسلطة عبر إنتخابات حرة نزيهة بأقصى قدر ممكن. وتلك الصيغة تعالج مسائل التوزيع العادل للسلطة والثروة والفرص.

بهذا يكون الدستور إطارًا جامعًا يعكس تنوع المجتمع لا امتدادًا لهوية مهيمنة عسفاً أي كانت.

الدولة ونظام الحكم:

النظام الأنسب لدولة المواطنة هو لا مركزي – فدرالي في المجمل، يتيح توزيع السلطة إداريًا وجغرافيًا بما يعكس الواقع الاجتماعي والتاريخي. اللا مركزية تمنح الأقاليم حق إدارة شؤونها ضمن وحدة الدولة، وتحول دون احتكار المركز للسلطة والثروة. إنها نظام يحاكي التعددية السودانية ويمنع عودة الهيمنة. والفيصل هي إرادة الجماهير وفق ما ينص عليه الدستور الذي ارتضته الغالبية العظمى من الشعب بناءاً على القواعد الثلاثة المذكورة أعلاه.

الدولة والتنمية البشرية والاقتصادية:

دولة المواطنة لا تُحقق مشروعها دون تنمية بشرية واقتصادية عادلة.

التنمية البشرية تعني الاستثمار في الإنسان: التعليم، الصحة، والقدرات.

التنمية الاقتصادية تعني إعادة توزيع الموارد، وتفكيك بنية الاقتصاد المرتبطة بالامتيازات والهويات المسيطرة، وتوجيه الاستثمار نحو تنمية متوازنة بين كل أقاليم البلاد، فالدولة العادلة تخلق فرصًا لا امتيازات، وعدالة لا محاباة.

خلاصة العناوين البارزة:

لا نفي في دولة المواطنة، بل اصطحاب وتوافق في إطار المصلحة العامة المشترك. دولة المواطنة لا تُقصي بل تستوعب، وتفتح المجال للتنوع والتعدد داخل إطار مؤسسي جامع.

التحول نحوها يتطلب تجاوز المنظومة القديمة، لكن (تركيز هنا) لا من خلال نفي الواقع أو التاريخ (من كوش إلى دولة 56)، بل باصطحابه كذلك ونقده، وبناء مخيال دولة جديدة على أسس:

المساواة، التعاقد والعدالة الاجتماعية، لا على الامتيازات التاريخية أو الهويات المطلقة. ولتحقيق ذلك، لا بد من نظام حكم محكم ومرن، يقوم على اللا مركزية التي تعكس الطبيعة الأنثروبولوجية المتعددة للمجتمع السوداني، بتنوع مخيالته وتواريخه (نظام فدرالي).

| |

|

|

|

|

|

|

|

Re: ورقة بحثية ورؤية سياسية نحو مشروع وطني جا� (Re: محمد جمال الدين) Re: ورقة بحثية ورؤية سياسية نحو مشروع وطني جا� (Re: محمد جمال الدين)

|

الفصل الثالث

مشروع دولة المواطنة: الدستور، نظام الحكم، البرنامج التنموي الشامل، المجتمع السياسي والمجتمع المدني

أولاً: نظرة مجملة في التطور التاريخي لفكرة الدولة في تاريخ البشرية

1. دولة الهوية (دولة الماضي) دولة الجماعة = أممية/قومية/مذهبية/آيديولوجية = دولة الاسطورة.

تمثل دولة الهوية النمط الأول في مسار تطور الدولة عبر التاريخ البشري، وقد تأسست على ركائز الانتماء الطبيعي أو/و المذهبي الديني أو/و الآيديولوجي، وأهم تلك الركائز:

العرق الواحد الأعلى، المذهب الديني الواحد الأعلى، التاريخ الواحد المشترك والجماعة الواحدة الحاكمة تتضمن الأسرة الواحدة أو الفرد والواحد لحاكم.

في هذا النمط من الدولة، يصبح التعايش بين الأعراق أو الأديان أو الثقافات المختلفة أمرًا مستحيلًا. فمن غير الممكن، وفق تصور دولة الهوية، أن يتساوى في الحقوق والواجبات مواطنان من عرقين أو دينين مختلفين. وهذا النمط الإقصائي المتصلب أحد أهم مميزات دولة الهوية التاريخية التي سادت كل الوقت في التاريخ قبل بروز مفهوم دولة المواطنة (دولة الفرد) المضادة لدولة الهوية (دولة الجماعة = أممية/قومية/مذهبية/آيديولوجية = دولة الإسطورة).

ولا تزال دولة الهوية، رغم اندثارها كمفهوم سياسي معاصر، تعيش في المخيال الجمعي لعدد من الشعوب، لاسيما في إفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك السودان. وتُرى آثارها اليوم في النقاشات المجتمعية التي تنقّب عن "جذر جامع" يقوم على الهوية الواحدة مثل: "الأفريقانية"، "الزنوجة"، "الكوشية"، "السودانوية"، "العروبة"، وغيرها. وكل هذه المحاولات، رغم تنوعها، تصب في مجرى واحد: البحث عن هوية إقصائية، وهو ما يُعد ارتدادًا عن مسار الحضارة الحديثة وتراجعًا عن مبدأ إدارة التنوع.

2. دولة المواطنة (دولة الحاضر)

تمثل المرحلة المتقدمة التالية في تطور الدولة البشرية. وهي تقوم على مبدأ الحقوق والواجبات المتساوية لجميع البشر فوق الرقعة الجغرافية، بغض النظر عن العرق أو الدين أو التاريخ أو الإيديولوجيا أو الانتماء الثقافي.

دولة المواطنة هي الدولة التي:

تعترف بالمواطن كـ"وحدة سياسية وقانونية واقتصادية" بغض النظر عن أي تمايز هوياتي.

تُميّز مواطنيها إيجابيًا عن رعايا الدول الأخرى (حقوقًا وواجبات)، لكن تساوي بينهم داخليًا بلا استثناءات قائمة على العرق أو الدين.

تُعد حتى اللحظة أفضل صيغة ("فورميلا") معروفة للحكم في تاريخ البشرية، رغم ما بها من قصور ينحصر في الإنغلاق الجغرافي والذي هو بدوره أحد أهم مميزاتها الحتمية.

هذا النموذج من الدولة هو ما يُفترض أن يشكل أفقنا السياسي والحقوقي في اللحظة الراهنة.

3. دولة الإنسانية (دولة المستقبل / الدولة المشروع)

وهي المرحلة اللاحقة لدولة المواطنة، والمتمثلة في حلم إنساني أعظم: إلغاء الحدود والجغرافيا وجوازات السفر. تقوم هذه الدولة على:

التقديس الطلق لحقوق الإنسان بغض النظر عن مكان ميلاه وومرجعيته الجغرافية إي إلغاء الحواجز بين البشر، احترام حقوق الإنسان احترامًا مطلقًا والاعتراف بحقوق الحيوان والطبيعة (بما في ذلك الأرض والنبات والمناخ وطبقة الأوزون).

تلك الدولة الحلم ليست جزءً حتمياً بعد من مخيال السياسة الدولية الراهنة غير أنه في بلداننا وشعوبنا في أفريقيا والشرق ننا اليوم لا نزال نعيش في خيال دولة الهوية ناهيك عن دولة المواطنة، أي أننا متأخرون عن غيرنا بعدة قرون في مشروع التحول إلى دولة المواطنة، فضلًا عن دولة الإنسانية. لذا يكثر الحديث بيننا عن الهوية، بدلًا من الحديث عن "صيغة العيش السلمي المشترك".

ثانيًا: نحو عقد اجتماعي جديد – ميثاق دولة المواطنة

إذا سلّمنا بهذه المراحل الثلاث في تطور الدولة، فإن الخطوة الأولى نحو الانتقال لدولة المواطنة تبدأ من:

الاعتراف بتنوعنا، الوعي العلمي بالذات الجماعية، الفهم العميق للبيئة الطبيعية والتاريخية المحيطة بنا

وهذا يتطلب صياغة مشروع وطني يقوم على:

صغية للعيش السلمي المشترك (دستور عملي ومشعور) يقوم على المصلحة المشتركة، المصير المشترك والتحديات المشتركة وبالتالي وبالنتيجة الإحترام المشترك للتنوع والإختلاف والإحتفاء بهما.. وعندها من جديد تتوطد وتتجدد دوماً صيغة العيش السلمي المشترك.

وكل ذلك في إطار رقعة جغرافية محددة، وبغض النظر عن تنوع الناس فيها. بذلك، يمكننا أن نبدأ تأسيس دستور جديد يعكس هذا الوعي، ويترجم روح دولة المواطنة في بنوده، وفي الوعي الشعبي الجمعي أيضًا.

العرب، الأفريقانية، والانتماء: قراءة في الجذور والمآلات وظلال الإسطورة

هنا للحظة لنتأمل أو نتعقّل ظاهرة الانتساب إلى "العروبة" في مجتمعات مثل السودان وغيرها، لا من باب الإدانة ولا التمجيد، بل كمدخل ضروري لتحليل التوتر العميق بين دولة الهوية ودولة المواطنة.

ثلاثية العروبة: العاربة، المستعربة، والمستحدثة

من خلال قراءتي وتحليلي، أجد أن فهم "العروبة" كمجرد نسب دموي أو انتماء لغوي لا يكفي. لذا اقترحت مصطلحًا جديدًا: "العرب المستحدثة". وهو محاولة لفك الاشتباك بين العروبة كمشروع سياسي أو رمزي من جهة، وكهوية إثنية أو ثقافية من جهة أخرى.

ظهر هذا النمط من "الاستحداث" في أعقاب سقوط الدولة العباسية عام 1258م، حيث لجأت العديد من المجتمعات إلى الإنتماء الرمزي أو النَّسَبي إلى العرب، وخاصة قريش، بحثًا عن شرعية أو تموقع اجتماعي. هذا النمط من التحول لم يكن عبثًا، بل مشحونًا بدوافع السلطة والهيبة والمركزية الدينية والسياسية التي كانت تتمتع بها العروبة آنذاك.

من أسطورة "الأئمة من قريش" إلى تفكك الانتماءات المصطنعة

في هذا السياق، لا يمكن تجاهل الثقل التاريخي لأسطورة "الأئمة من قريش"، التي تأطرت بها السلطة في المجال الإسلامي لقرون. كثير من النخب الطامحة -عبر التاريخ - تبنت هذه الأسطورة عبر الانتساب إلى آل البيت أو آل العباس أو آل أمية، حتى في غياب أدلة راسخة على النسب، فقط لأن القرشية كانت تمنح الهيبة والشرعية.

ولكن اليوم، ومع انحسار هذه الأسطورة، بدأنا نلاحظ كيف أن أحفاد هؤلاء أنفسهم - من كرد وسريان وأشوريين وفينيقيين ونوبة وبربر وغيرهم – يقول البعض منهم بالعودة إلى أصولهم الأولى. لم تعد "القرشية" تمنحهم ما كانت تمنحه. بل صار الرجوع إلى الأصل نوعًا من التحرر، وانقلبت الأسطورة إلى عبء رمزي. إنها لحظة مفصلية: انهيار الهوية المصطنعة، وصعود الحاجة إلى هوية مدنية تعترف بالتنوع لا تزيفه. إنها حتمية التاريخ. وما كان لقد كان وليس في الإمكان أحسن مما كان، وإلا لكان، أليس كذلك!.

الأفريقانية: من مقاومة الاستعمار إلى مواجهة العروبة

في موازاة التحولات العربية، هناك تحولات في ما أسميه الأفريقانية، والتي أميز فيها بين مرحلتين:

الأفريقانية الأولى: نشأت في مطلع القرن العشرين بين أفارقة أمريكا والكاريبي، كرد فعل ضد الاستعمار الغربي والعنصرية، وتطورت لاحقًا على يد نكروما ومانديلا ونيريري وموقابي ولومومبا في أفريقيا وكانت ذات طابع اشتراكي وعرفت بتحالفاتها مع التيارات العروبية، وظلت معركتها الأساسية مع "الرجل الأبيض".

الأفريقانية الثانية:

نشأت في السودان بعد حرب دارفور 2003، متأثرة بأطروحات المفكر السنغالي أنتَا ديوب، ومتبنيةً للحضارة الكوشية كنقطة انطلاق لهوية أفريقية أصيلة. هذه الأفريقانية لا تواجه الغرب، بل تواجه "المركزية العربية"، وتسعى لإعادة الاعتبار للهوية السوداء الكوشية في مقابل الأسطرة العربية التاريخية في نظر ناشطيها.

وقد أسميتُ هذا النمط من التفكير بـ"السلفية الجديدة"، لا على سبيل المدح أو الذم، بل كتوصيف بياني: العودة إلى أصل حضاري (أسطوري) كمصدر شرعية رمزية مضادة للمركزيات الأخرى (كوش ق.م مثال).

من سؤال "من نحن"؟ إلى كيف نعيش معًا؟:

أعتقد أن السؤال عن "من نحن؟" بات غير منتج، طالما ظل محصورًا في جدليات النسب والعرق والدين والتاريخ. إن الإلحاح على تعريف الذات من خلال أصلها القبلي أو الإثني أو الديني أو التاريخي، هو امتداد لدولة الهوية.

أما مشروع دولة المواطنة، فهو يبدأ من سؤال جديد: "كيف نعيش معًا؟". وهو مشروع نفي لأسطرة الهوية، وتحرير للشرعية من الوهم النَسَبي، وتأسيس لعقد اجتماعي يقوم على:

المساواة أمام القانون، حياد الدولة تجاه الأديان والأعراق والتواريخ، الإعتراف بالتنوع لا قمعه واحترام الكرامة الإنسانية كقيمة أولى.

إنها دولة لا تحتاج إلى أن تكون عربية، أو كوشية، أو قرشية، أو أفريقية - إنها دولة القانون- حيث الإنسان هو المرجع، لا نسبه أو مذهبه.

دولة المواطنة: دولة اللا-أسطورة:

هنا أصل إلى جوهر ما أريد قوله: دولة المواطنة هي دولة اللا-أسطورة.

إنها نقيض للدولة التي تقوم على المخيال الأسطوري، سواء كان دينيًا أو عرقيًا أو تاريخيًا. في دولة المواطنة، يمكن لكل الأساطير أن تُحترم، دولة المواطنة هي دولة كل الأساطير، لكن بشرط أن تبقى خارج نطاق السلطة. فلا قريش تمنحك شرعية، ولا كوش تضمن لك تفوقًا، ولا العرق ولا الدين مدخلًا للتمييز. أي فصل الأساطير عن الشرعية السياسية.

فقط في ظل هذه القطيعة الجذرية مع الأسطورة كوسيلة للشرعية، يمكن أن نبني وطنًا يتسع للجميع: العربي والكردي، المسلم والمسيحي، النوباوي والبجاوي، القبلي والمتمدن، ضمن عقد وطني مشترك يحفظ الكرامة ويضمن الحقوق.

ثالثًا: في ماهية المواطنة القانونية:

مشروع دولة المواطنة: الدستور، نظام الحكم، البرنامج التنموي الشامل، المجتمع السياسي والمجتمع المدني

أولاً: التطور التاريخي لفكرة الدولة في مسار البشرية

1. دولة الهوية (دولة الماضي)

تُعد دولة الهوية النمط الأول في مسار تطور الدولة عبر التاريخ الإنساني، وقد تأسست على أسس الانتماء الطبيعي، أو/و المذهبي الديني، أو/و الآيديولوجي. وتتمثل أبرز مرتكزاتها في:

العِرق الواحد المُهيمن، المذهب الديني الأعلى، التاريخ المشترك، الجماعة الحاكمة الواحدة، التي قد تكون أسرة أو فردًا واحدًا.

في هذا النموذج، يصبح التعايش بين الأعراق أو الأديان أو الثقافات المختلفة شبه مستحيل، حيث لا يُتصوَّر - وفق منطق دولة الهوية - أن يتساوى في الحقوق والواجبات مواطنان من عرقين أو دينين مختلفين. ويُعد هذا الطابع الإقصائي الصلب من أبرز سمات دولة الهوية التاريخية، التي سادت حتى ظهور مفهوم دولة المواطنة.

ورغم تراجع دولة الهوية كمفهوم سياسي حديثا، فإنها لا تزال حية في المخيال الجمعي لعدد من الشعوب، خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط، ومن بينها السودان. وتظهر آثارها في النقاشات المجتمعية التي تبحث عن "جذر جامع" يستند إلى هوية واحدة مثل: "الأفريقانية"، "الزنوجة"، "الكوشية"، "السودانوية"، "العروبة"، وغيرها. ورغم تنوع هذه الأطروحات، إلا أنها تشترك في مسار واحد: البحث عن هوية إقصائية، وهو ما يُمثل نكوصًا عن رُقي الحضارة الحديثة، وتراجعًا عن مبدأ إدارة التنوع.

2. دولة المواطنة (دولة الحاضر)

تمثل هذه الدولة المرحلة المتقدمة التالية في تطور الكيان السياسي للبشرية، حيث تقوم على مبدأ الحقوق والواجبات المتساوية لجميع الأفراد، بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية أو الثقافية أو الإيديولوجية.

دولة المواطنة هي الدولة التي:

تعترف بالمواطن باعتباره "وحدة سياسية وقانونية

ثالثًا: في ماهية المواطنة القانونية

من الضروري التمييز بوضوح بين "المواطنة القانونية" و"الروابط التاريخية أو العرقية أو الجغرافية". فالمواطنة ليست صفة عاطفية أو انتماءً نسبيًا، بل هي وضع قانوني صرف يُحدده الدستور.

على سبيل المثال، حتى إن كانت لك روابط عرقية أو تاريخية مع سكان السودان، فإن ذلك لا يمنحك حق المواطنة ما لم تكن مواطنًا وفقًا للدستور. هذا هو الإطار القانوني الساري عالميًا في جميع الدول المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة، بما فيها الدول الغربية.

أما دراسة التاريخ والروابط الثقافية بين الشعوب، فهي مهمة لأغراض المعرفة والتثاقف والسياحة، لكنها لا تمنح، بأي حال، صفة المواطنة.

رابعًا: في ضرورة تجاوز مخيال الهوية

الاستمرار في تكرار الحديث عن الهويات الكبرى مثل: العروبة، الأفريقانية، الكوشية، الإسلاموية، وغيرها، لا يخرج عن إطار دولة الهوية التاريخية. كما أن مفاهيم مثل "السودان القديم"، و"السودان الجديد"، و"دُول 56"، ما هي إلا تصنيفات تدور في ذات الحلقة المفرغة، وتُنتج هوية مضادة لهوية قائمة، دون تجاوز فعلي للنسق الهوياتي ذاته.

فـ"السودان القديم" ليس كله شرًا، و"السودان الجديد" ليس كله خيرًا. لكل مرحلة تاريخية قيمها وإرثها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.

المطلوب اليوم ليس دولة جديدة بهوية جديدة، بل دولة بلا هوية مسبقة، دولة تتسع لجميع شعوب السودان الحالية، وتحتوي ثقافات وتواريخ "السودانات" السابقة، وتُدير تنوعها دون إقصاء.

فالدولة الحديثة لا تُعرَّف بهوية عرقية أو دينية أو أيديولوجية. بل تُعرف باسمها الرسمي، ودستورها، وعقدها الاجتماعي. فهي في هذه الحالة: جمهورية السودان (الديمقراطية)، فهذا هو اسمها القانوني وتلك هي هويتها.

خامسًا: توضيحات ضرورية حول المفاهيم

لا نقول "دولة علمانية"، لأن العلمانية قد تتخذ طابعًا عرقيًا أو قمعيًا أو عسكرياً (كما في بعض التجارب التاريخية كليبيا في عهد ثورة الفاتح من سبتمبر، كمثال فقط لا حصري).

لا نقول "دولة مدنية"، لأن هذا المفهوم يمكن أن يشمل دولًا دينية بطبيعتها، كما هو الحال في إيران.

لا نقول دولة ليبرالية أو حتى إشتراكية، لأن هذه مفاهيم حزبية وبرامج سياسية، ولا تصلح كأساس لعقد اجتماعي أو دستور جامع.. كونها إذاً ستتحول إلى هويات إقصائية كما في حالة الإتحاد السوفيتي وكوبا والصين وكوريا الشمالية.

بل ينبغي أن تُبنى الدولة على الأسس التالية:

القاعدة الذهبية: الحقوق والواجبات المتساوية لجميع المواطنين دون تمييز. القاعدة الفضية: إدارة التنوع على قاعدة أننا لا نشبه بعضنا، لكننا قادرون على العيش معًا بسلام.

هاتان القاعدتان يجب أن تكونا فوق دستورية، أي أن يُبنى عليهما الدستور لا أن تندرجا ضمن مواده فحسب.

ويُضاف إليهما القاعدة البرونزية: التداول السلمي للسلطة عبر الآليات الديمقراطية، وهي بدورها قاعدة فوق دستورية.

سادسًا: المركز والهامش – نقد المفهوم

المفاهيم المتداولة مثل "المركز والهامش" تنتمي إلى منظومة هويوية تقليدية، ولم تعد تمتلك أدوات تحليل كافية لفهم التجربة الإنسانية المعاصرة، أو تفسير استقرار أو انهيار الدول.

على سبيل المثال:

كيف نفسر بقاء بول بيا في السلطة بالكاميرون لأكثر من 40 سنة؟

أو استمرار نظام موسفيني في أوغندا؟

أو الاستقرار اللافت في كوريا الجنوبية، اليابان، وماليزيا؟

مفاهيم "الهامش والمركز" لا تقدم إجابة كافية لتلك الأسئلة، بينما يتيح لنا مفهوم "دولة الهوية مقابل دولة المواطنة" قراءة شاملة لآليات نهوض وسقوط الدول والإمبراطوريات، استنادًا إلى بنيتها القانونية والاجتماعية، لا إلى انتمائها العرقي أو الثقافي أو الجغرافي.

سابعًا: سقوط مشاريع الهوية وصعود مشروع المواطنة:

جميع مشاريع "دولة الهوية" مصيرها إلى السقوط، لأنها تقوم على الإقصاء، وتفترض وجود هوية واحدة تمثل الجميع. في المقابل، فإن المشروع الوحيد القابل للبقاء والاستمرار هو مشروع دولة المواطنة، التي:

تجعل الفرد مركزها، لا الجماعة؛ تستمد شرعيتها من الدستور، لا من العرق أو الدين؛ تدير التنوع عبر المساواة في الحقوق والواجبات، لا عبر المحاصصة أو الترضيات.

هي الدولة التي تنحني أمام طفلة مريضة بالبرد لأن الإنسان هو القيمة العليا، والمقدس الوحيد، في عرفها وأمام شعبها.

الدولة ومعضلة التنوع (هنا تقرع الأجراس)!

في سياق دولة المواطنة، لا يكفي الاعتراف بوجود تنوع سكاني وثقافي، بل تصبح المهمة الجوهرية للدولة هي إدارته بصورة عادلة وفعالة. لكن التنوع المعني هنا لا يقتصر على الكم أي اختلاف الجماعات على أسس إثنية أو دينية أو لغوية بل يمتد إلى النوع، أي الاختلاف داخل كل مكوّن نفسه.

ففي الدين الواحد، لا يوجد تصور موحّد أو رؤية واحدة. خذ الإسلام مثالاً: ينقسم إلى سنة وشيعة، لكن هذا مجرد العنوان العريض. في الداخل، هناك مئات الفرق والمدارس الفقهية والعقدية، ناهيك عن الرؤى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتباينة.

فالسلفية الكلاسيكية/الوهابية - على سبيل المثال - تختلف جذريًا عن التصوف، رغم أن كليهما داخل المذهب السني. وهذا لا ينحصر في العقائد فقط، بل يمتد إلى القيم الاجتماعية، والنظرة إلى المرأة، ومفاهيم الدولة، والحريات، بل وحتى تفسير الجندر والسلطة والاقتصاد.

وينطبق هذا أيضًا على الجماعة العرقية أو اللغوية الواحدة، حيث نجد تمايزات طبقية وجهوية وثقافية داخل كل "هوية كبرى" حقيقية أو متصورة.

أمثلة توضيحية:

1. السودان

السودان مثال واضح على التحدي المزدوج للتنوع. فهو ليس فقط متعدد الإثنيات (عرب، نوبة، برتا، بجا، الخ...) بل أيضًا متنوع داخل كل مجموعة:

فالنوبة أنفسهم متعددو اللهجات والثقافات.

والوسط النيلي برغم تجانسة الأوفر ليس كتلة واحدة بل يحمل تباينات جهوية وثقافية واقتصادية.

وحتى داخل الإسلام السني كما أسلفنا نجد خلافًا بين الطرق الصوفية والسلفيين، والتيارات التنويرية أو الحديثة.

غياب "الفورميلا الذكية" لإدارة هذا التنوع أدّى إلى صراعات مسلحة، انفصال الجنوب، وحروب دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان وتذمر وثورات شعبية في الوسط الوسيط وفي كل مكان.

2. العالم العربي

في لبنان مثلاً، هناك أكثر من 18 طائفة معترف بها رسميًا، لكن الطائفية السياسية جعلت من التنوع عبئًا لا تُطاق تبعاته . بينما في تونس، كان الانتقال الديمقراطي أكثر سلمية نسبيًا بسبب التوافق على حياد الدولة تجاه الدين، واحتكام الجميع إلى القانون لا الهويات.. غير أن تلك المعادلة بدورها تعرضت للامتحان والانتكاس بسبب من عدم أصالتها.

3. أفريقيا

نيجيريا تضم أكثر من 250 جماعة إثنية ولغوية، ومع ذلك طوّرت رغم كل التحديات نموذجًا فيدراليًا يُحاول التوفيق بين الهويات، وإن كان لا يزال هشًا. وفي رواندا، بعد الإبادة الجماعية، أُعيد بناء الدولة على أساس "اللا هُوية" السياسية، وتم تحريم التصنيف العرقي (هوتو/توتسي) في الأوراق الرسمية، واعتماد المواطنة كأساس وحيد.. بعد، التجربة الرواندية الآن تواجه تحديات الإنتكاس في غياب ثقافة دولة المواطنة ومخيالها أي شعبيتها.

الخلاصة:

دولة المواطنة (وفق هذا التصور لها) هي الصيغة الوحيدة القادرة على إستيعاب التنوع دون قمعه، وتحويله من مصدر صراع إلى طاقة بناء. وذلك لا يكون إلا عبر:

حياد الدولة تجاه الهويات، المساواة القانونية، احترام التعدد داخل التعدد بمعنى إحترام التعدد في الواحد.. وصياغة عقد اجتماعي جديد يعترف بالناس كمواطنين لا كامتدادات لهوياتهم الوراثية أو الرمزية.

ملاحظة ضرورية: اختلاف المسارات لا يعني شجبًا:

من المهم التأكيد هنا على أن الحديث عن دولة المواطنة لا يتضمن شجبًا مجانيًا لتجارب دول أفريقية أو أسيوية ودول مثل مجلس التعاون الخليجي. لكل مجتمع مساره الخاص وتاريخه السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يشكّل طريقة تطوره.

قد تصل بعض المجتمعات إلى نماذج من الاستقرار والتنمية عبر مسارات غير متطابقة مع "الديمقراطية الليبرالية" أو "الدولة التعددية" بالشكل الغربي، وهذا لا ينفي أن تكون تلك الدول قد طوّرت أدوات فعالة لإدارة التنوع داخل أطرها الثقافية الخاصة.

لكن تبقى دولة المواطنة، من حيث المبدأ، هي الصيغة الأكثر قدرة على التفاعل الخلّاق مع التعدد والاختلاف، لأنها لا تراهن على التجانس، بل على تصميم سياسي ومؤسسي يضمن الحياد والمساواة في معادلة التنوع.

ولذلك فإن الإشارة إلى نماذج أخرى لا يُقصد بها إدانة أو تفضيل أيديولوجي، بل توسيع أفق المقارنة وتأكيد أن كل مجتمع يحتاج إلى مقاربته الخاصة، وفق شروطه ومكوناته، للوصول إلى صيغة عادلة للعيش المشترك. فالمطلوب ليس التشابه، بل التلاؤم مع معايير الكرامة الإنسانية والحقوق المتساوية. فدول التعاون الخليجي هي الأكثر نجاحا بالمقارنة في مسارها التطوري نحو دولة المواطنة المثالية بمقاييس هذا التصور.

| |

|

|

|

|

|

|

|

Re: ورقة بحثية ورؤية سياسية نحو مشروع وطني جا� (Re: محمد جمال الدين) Re: ورقة بحثية ورؤية سياسية نحو مشروع وطني جا� (Re: محمد جمال الدين)

|

الفصل الرابع

في إطار دولة المواطنة: تحديات وإشكاليات مفهومية

1. إشكالية المفاهيم: "الوطن"، "الوطنية"، و"المواطنة"

هذه المفاهيم حديثة النشأة في السياق العربي والأفريقي، ولا تعود أصولها إلى التراث الثقافي المحلي.

كلمة "وطن" في اللغة العربية الكلاسيكية كانت تشير إلى المنزل أو مرابض الغنم، دون أن تحيل إلى دلالة سياسية أو قانونية كما هي في المفهوم الحديث.

أما "الوطنية" و"المواطنة"فهما مفهومان حديثان دخلا إلينا بعد الثورة الفرنسية ببعض الوقت، وغالبًا ما تم ترجمتهما أو استخدامهما بشكل غير دقيق، مما خلق التباسات مفهومية ما تزال قائمة حتى اليوم.

2. غياب المفهوم في التاريخ او المخيال الشعبي

لا يظهر مفهوم "الوطن" بمعناه الحديث في المخيال أو التاريخ المحلي، إذ كان الانتماء الأساسي في الإسلام وربما جميع الأديان مطلقاً يُبنى على مفهوم "الأمة" أي رابطة الإيمان، لا على أساس الأرض أو الحدود الجغرافية.

هذا التوجه يتناقض مع التصور الحديث للمواطنة، الذي يقوم على المساواة في الحقوق والواجبات ضمن رقعة جغرافية محددة، بصرف النظر عن الدين أو العرق.

3. التحدي السوداني: غياب التوافق المفهومي والعملي

في السودان، لا يوجد إجماع - سواء نظري أو عملي - على دلالات مفاهيم مثل "الوطن"، "الوطنية"، و"المواطنة".

فالحديث عن "الوطنية" دون ضمان "المواطنة" قد يتحول إلى خطاب أيديولوجي زائف، يُستخدم لتبرير الإقصاء أو الاستقطاب.

وينبغي التفريق بين:

الوطن: الدولة بوصفها كيانًا سياسيًا داخل حدود جغرافية.

الوطنية: شعور وجداني بالانتماء إلى هذا الكيان.

المواطنة: منظومة الحقوق والواجبات المتساوية لجميع المقيمين ضمن هذا الكيان، كما يحددها الدستور.

4. الهوية السودانية كمثال: ثلاثية الأبعاد

تتوزع الهوية السودانية على ثلاث مستويات متداخلة:

هوية قيمية: الانتماء إلى جماعات تقليدية (قبيلة، طائفة، نقابة).

هوية رؤيوية: الانتماء إلى أيديولوجيا (حزب، تيار فكري).

هوية زمكانية: الانتماء إلى الدولة كإطار جامع للعيش المشترك.

في الواقع السوداني، تظل المستويان الأول والثاني هما الأظهر في الحضور الاجتماعي والسياسي، بينما لا تبرز الهوية الزمكانية إلا بقدر ما تضمن الدولة الحقوق والعدالة والمساواة لمواطنيها.

5. القضية المحورية: المواطنة أولًا

المطلب الأساسي ليس "الوطنية" كعاطفة، بل "المواطنة" كعقد اجتماعي.

فما يحتاجه الناس ليس خطابًا عاطفيًا يُجترّ الحديث عن "الوطن"، بل نظامًا يضمن الحقوق، يساوي بين الأفراد، ويصون الكرامة الإنسانية.

خلاصة الفكرة المركزية

ينبغي التمييز بوضوح بين:

الوطنية: خطاب عاطفي قد يُستخدم لأغراض سياسية آنية أو استقطابية.

المواطنة: ممارسة حقوقية وقانونية تضمن المساواة والعدالة وتُؤسس لدولة القانون.

إن هذه الإشكاليات تمثل تحديات بنيوية متجذرة في المخيال السياسي السوداني- وربما العربي والأفريقي أيضًا - وهي مجرد أمثلة لما يمكن أن يعيق بناء دولة المواطنة.

6- جدول مقارن: من الدولة الأممية إلى دولة المواطنة

https://www.0zz0.com

ملاحظات عامة:

معظم الدول العربية والأفريقية لا تزال في منطقة رمادية بين الدولة القومية والدولة الوطنية، مع عناصر أممية (إسلاموية أو طائفية) متداخلة.

دولة المواطنة لا تزال نموذجًا طَموحًا أكثر من كونه واقعًا راسخًا في المنطقة.

النزاع بين الهوية الكبرى (الدين/القومية) والهوية الدستورية (المواطنة) هو لب الصراع السياسي العربي والأفريقي الحديث.

تنبيه هام: تلك الأمثلة التوضيحية مجرد محاولة لتقريب المصورة ولا يُفترض صحتها مطلقا.

| |

|

|

|

|

|

|

|

Re: ورقة بحثية ورؤية سياسية نحو مشروع وطني جا� (Re: محمد جمال الدين) Re: ورقة بحثية ورؤية سياسية نحو مشروع وطني جا� (Re: محمد جمال الدين)

|

الفصل الخامس

ميثاق دولة المواطنة.. السودان (مثال) .. محاولة أولية:

الوثيقة التأسيسية لدستور دولة المواطنة في السودان

التمهيد:

نحن، شعب السودان،

بكامل تنوعنا العرقي، الثقافي، الديني، اللغوي، الجغرافي، والاجتماعي،

إيمانًا منا بكرامة الإنسان، وحقه في حياة حرة وآمنة وعادلة،

وإدراكًا منا أن الماضي بكل مآسيه وعثراته لا يمكن أن يكون أساسًا لمستقبل جديد،

وإصرارًا على بناء وطن يسع الجميع، لا يُقصي أحدًا، ولا يميّز بين أبنائه،

نعلن التزامنا الكامل بمبادئ دولة المواطنة،

ونؤسس بهذا الميثاق روح دستورنا الجديد،

الذي يُعلي من قيمة الإنسان، ويجعل العدالة والمساواة والحرية قواعده العليا.

المادة 1: الكرامة الإنسانية أصل السيادة

الكرامة حق أصيل لكل إنسان، لا يُمنح ولا يُسلب.

لا يجوز للدولة أو أي جماعة أو فرد المساس بكرامة أي مواطن تحت أي ذريعة.

تُعد حماية الإنسان، أمنيًا وصحيًا وتعليميًا واقتصاديًا وبيئيًا، غاية الدولة وسبب وجودها.

المادة 2: المواطنة أساس الحقوق والواجبات

كل من يحمل جنسية السودان هو مواطن/ة كامل/ة الحقوق والواجبات.

لا فرق بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو النوع أو اللغة أو الجهة أو الانتماء الثقافي أو السياسي.

تُجرّم الدولة أي تمييز أو خطاب كراهية أو تحريض يُخلّ بمبدأ المواطنة المتساوية.

المادة 3: الدولة بلا هوية فوقية

لا تُعرّف الدولة بهوية عرقية أو دينية أو أيديولوجية.

هوية الدولة هي عقدها الاجتماعي ودستورها، لا انتماء الأغلبية ولا إرث التاريخ.

يُمنع استخدام مؤسسات الدولة في فرض أي هوية على المواطنين.

المادة 4: الدين للفردانية والقيم النبيلة (كل نفس بما كسبت رهينة)، والوطن للجميع

تكفل الدولة حرية الدين والمعتقد، والحق في ممارسة الشعائر أو عدمها، دون إكراه أو تضييق.

لا يُستخدم الدين لتحقيق مكاسب سياسية أو تجارية أو إقصاء فئات بعينها.

لا تقوم الدولة على أساس ديني، بل على أساس قانوني مدني يحترم كل الأديان والمعتقدات كل الإحترام.

المادة 5: التنوع قيمة لا تهديد

يُعترف بالتنوع الثقافي واللغوي والديني والإثني كجزء أصيل من هوية الوطن.

تعمل الدولة على حماية وإحياء اللغات والثقافات المحلية.

تُدرَّس الثقافات المحلية باحترام وتوازن في المناهج والمؤسسات العامة.

المادة 6: السلطة للشعب والسيادة للقانون

الشعب هو مصدر السلطات جميعًا.

تخضع جميع مؤسسات الدولة للدستور والقانون.

لا سلطة فوق القانون، بما في ذلك المؤسسات العسكرية والأمنية والدينية وتلقى في ذات الوقت مكانها من الإحترام والتقديس.

المادة 7: الجيش لحماية الوطن، لا لحكمه

القوات النظامية ملك للشعب، تُدار بموجب القانون، وتخضع لسلطة مدنية منتخبة.

يُحظر على القوات النظامية التدخل في السياسة أو البيزنس أو تكوين أحزاب أو التأثير على الحياة العامة.

يُمنع تكوين أي ميليشيات أو جيوش موازية للمؤسسة العسكرية الرسمية تحت أي مسمى.

المادة 8: العدالة الاجتماعية هدف لا خيار

تلتزم الدولة بضمان التعليم والصحة والخدمات الأساسية المجانية والعادلة.

تُخصَّص الموارد الوطنية على أساس التنمية المتوازنة، لا المحاباة الجهوية أو السياسية.

يُعتبر القضاء المستقل والعدالة الانتقالية ركيزة الاستقرار والسلام.

المادة 9: المرأة والشباب عماد الدولة الجديدة

تُضمن المساواة التامة بين الجنسين في جميع الحقوق والفرص.

تعمل الدولة على تمكين النساء والشباب سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

تُجرَّم كافة أشكال العنف القائم على النوع، بما في ذلك الختان والزواج القسري والتحرش.

المادة 10: البيئة كيان حي ذو حقوق

تُعامل البيئة (الأرض، الماء، الهواء، المناخ) كطرف ذي حقوق قانونية.

تلتزم الدولة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

يُجرَّم التلوث والإضرار بالتنوع البيئي والمناخي.

المادة 11: الثقافة والمعرفة حرية ومصدر سيادة

تضمن الدولة حرية الإبداع والتعبير والفكر والبحث العلمي.

تُصان المؤسسات الثقافية من الرقابة السياسية أو الأيديولوجية.

تُدعَم الفنون والآداب والتراث بوصفها من أعمدة النهضة الحضارية.

المادة 12: لا أحد فوق النقد

كل مسؤول عام، بمن فيهم رئيس الدولة، عرضة للمساءلة القانونية والشعبية.

لا حصانة دائمة لأي منصب، ولا قُدسية لأي شخص أو مؤسسة.

حرية الإعلام وحق الوصول إلى المعلومة حق أصيل ومضمون.

المادة 13: المواطنة لا تعرف الجغرافيا

لا يُقاس الانتماء للوطن بالمنطقة أو القبيلة أو اللغة أو الدين.

تُعامل كل الأقاليم على قدم المساواة، وتُوزع السلطات والموارد على أساس الحكم الرشيد والعدالة.

تُجرى أي عملية فدرالية أو لا مركزية على أساس الكفاءة والمصلحة العامة، لا الولاءات الضيقة.

المادة 14: الثورة مستمرة في روح الدستور

تُستلهم مبادئ هذا الميثاق من الأرث الإنساني العريض وحضارات السودان السابقة وهبات الجماهير من أجل العدالة والديمقراطية، لا سيما ثورتي أكتوبر 1964وديسمبر 2018.

تُعد قيم: "حرية، سلام، وعدالة" بمثابة روح هذا الدستور، لا شعارات مؤقتة.

لا يجوز التراجع عنها تحت أي ظرف، وتُحمى بقوة القانون والشعب.

خاتمة الميثاق:

إن دولة المواطنة التي نسعى إليها ليست دولة بلا ماضٍ، لكنها دولة لا ترتهن للماضي.

وهي ليست بلا دين، لكنها لا تفرض دينًا.

وليست بلا ثقافة، لكنها لا تفرض ثقافة بعينها.

هي دولة الإنسان، حيث لا عِرق يعلو على إنسان، ولا عقيدة تَقصي إنسانًا، ولا فرد أو جماعة واحدة تحكم شعباً.. في المقابل للمؤسسة العسكرية السودانية وظيفتها الحتمية ومكانتها المحترمة وفق الدستور خارج السياسة والبيزنس.

نُقرّ هذا الميثاق عقدًا أخلاقيًا وسياسيًا بيننا،

ليكون أساسًا لدستور ديمقراطي جديد،

تتساوى فيه القيم، وتُصان فيه كرامة الإنسان، وتُحترم فيه الاختلافات.

ذلك مجرد مثال لدستور دولة المواطنة.. محاولة للنمذجة ليست حصرية.. المهم المقصد هنا.

| |

|

|

|

|

|

|

|

Re: ورقة بحثية ورؤية سياسية نحو مشروع وطني جا� (Re: محمد جمال الدين) Re: ورقة بحثية ورؤية سياسية نحو مشروع وطني جا� (Re: محمد جمال الدين)

|

الفصل السادس

المجتمع المدني والمجتمع الرسمي!

تلخيص تقديمي: المجتمع المدني ودوره في مشروع دولة المواطنة - نحو مرحلة ما بعد الحرب في السودان

ملاحظة إستباقية:

هذا التصور تم إلحاقه بالورقة وهو في الأصل جاء في سياق تأسيس منظمة سدرة - منظمة/رؤية إنسانية شاملة-، وقد طُرح مني كدعوة لحوار وطني جاد حول دور المجتمع المدني السوداني في إعادة بناء السودان ما بعد الحرب، وتأسيس دولة المواطنة كبديل نوعي للأنظمة الهوية القديمة ومخيالها الشعبي/الرسمي والدعوات الهويوية المشابهة لها في المحتوى فقط مضادة لها في الإتجاه.

تعريف المدني.. كلمة "مدني" في عبارة: المجتمع المدني تقوم ضد الرسمي "الدولة" على وجه الإطلاق.

المدني هو المجتمع اللا رسمي والدولة هي المجتمع اللا مدني.

مدني في مقابل رسمي.

وبهذا النحو فإن "مدني" في عبارة "المجتمع المدني" لا تحيل إلى أي معنى آخر من معاني التميز والإمتياز من قبيل مدنية بمعنى حضر أو حضارة أو حداثة أو علمانية. كما ان الكلمة "مدني" لا تحيل الى أي معنى من معاني الإلتزام الأخلاقي أو الأدبي أو الآيدولوجي. وإنما تعني فقط لا غير: غير رسمي (كل شيء أو فعل أو شخص خارج إطار منظومة الدولة). فالمجتمع المدني بهذا المعنى يكون هو محصلة حراك الناس "الهيكلي واللا هيكلي" خارج منظومة الرسمي "الدولة". وبغض النظر عن مغزى وشكل ذاك الحراك. ولا يهم ان وصف بأنه حديث أو تقليدي، تقدمي أو رجعي. كما لا يهم مكان حدوثه في الريف أو المدينة. وبغض النظر عن زمان حدوثه. فهو في كل الأحوال والأماكن والأزمان فعل "مدني": مجتمع مدني.

يُقسّم هذا النص المجتمع إلى ثلاث مستويات رئيسية:

1- المجتمع المدني (التقليدي والحديث، بما يشمل النقابات، المثقفين/المهنيين/الكتاب، والمنظمات الطوعية).

ووفق تعريفنا هنا للمجتمع المدني يندرج (السوق - القطاع الخاص) في إطار المجتمع المدني.. بينما القطاع العام يبقى جزء من الرسمي (الدولة).

2- المجتمع السياسي (الأحزاب، الحركات المسلحة، الكيانات المناطقية والمذهبية).

3- الدولة (المجتمع الرسمي).

ويُبرز ضرورة تناغم الأدوار بين هذه القوى ضمن مشروع وطني جامع يضع المواطنة، السلام، والعدالة الاجتماعية كأسس لدولة ما بعد الحرب (دولة المواطنة) . المشروع الوحيد الصالح في كل الأحوال، وفي كل الأمكنة، سواء في حالة استمرار الوحدة أو الانشطار أو الاندماج.

أهم المحاور:

المجتمع المدني لعب دوراً أساسياً موجباً أثناء الحرب (بداية بأبريل 2023)، خاصة في ظل غياب الدولة، ما يفتح المجال لتثبيت هذا الدور كرافعة للسلام والتحول الديمقراطي.

دولة الهوية السائدة والمجتمع المدني يعيشان في حالة صراع مزمن، ما يتطلب إعادة تأطير العلاقة بينهما لتجاوز الاتهامات المتبادلة وغياب التنسيق.

التأكيد على أن دولة المواطنة الحقة لا تسقط حتى في حال تقسيم الجغرافيا أو العكس الإندماج، بل تصبح أكثر إلحاحاً لضمان العدالة والتعايش.

خطة ما بعد الحرب (المرحلة الانتقالية):

تشكيل حكومة تكنوقراط مدنية محايدة تدير البلاد بكفاءة بعيداً عن التجاذبات السياسية. تعزيز دور المؤسسات العسكرية كمؤسسات وطنية غير سياسية. نزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين. إطلاق مشاريع إعادة الإعمار والخدمات الأساسية (صحة، تعليم، بنى تحتية). دعم المصالحة الوطنية عبر لجنة شاملة للمصالحة ومبادرات مجتمعية. تعزيز الاقتصاد من خلال دعم القطاع الخاص، مراقبة الصادرات، وإلغاء الضرائب على السلع الأساسية مؤقتاً. إعداد الأرضية لـ انتخابات حرة ودستور دائم يُبنى على قيم المواطنة والعدالة.

ما بعد المرحلة الانتقالية:

تثبيت دولة المواطنة كصيغة حضارية عادلة. إعادة تعريف دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في بناء السلام والثقافة والديمقراطية.

المجتمع المدني والدولة.. وآفاق ما بعد الحرب

أجندة للنقاش الوطني الشامل في مرحلة التحول

(تطرح هذه الورقة كدعوة مفتوحة للحوار الجاد والبنّاء، في إطار تأسيس منظمة "سدرة – رؤية إنسانية شاملة"، وبالتوازي مع خطة وطنية مقترحة للمرحلة الانتقالية القادمة في السودان)

شرح أكثر تفصيلية: نحو دور تحويلي للمجتمع المدني

إننا نطمح من خلال هذا النص إلى إطلاق حوار وطني شامل حول مستقبل المجتمع المدني في السودان، ليس كرقعة إسعافية مؤقتة، بل كمكوّن مؤسِس في مشروع بناء الدولة الجديدة، على أسس المواطنة، والتعدد، والعدالة، والشفافية.

أولًا: مستويات المجتمع والدولة – تفكيك أولي

لأغراض التحليل والنقاش، يمكن تقسيم المجال العام إلى ثلاث وحدات أو دوائر مترابطة:

المجتمع المدني، المجتمع السياسي، الدولة (المجتمع الرسمي)

هذا التقسيم لا يعني الانفصال التام بين هذه الوحدات، بل يفيد كأداة مفهومية لفهم العلاقات المتبادلة والتوترات الكامنة بينها.

1. المجتمع المدني: تعريف، مكونات، وأدوار

أ- المجتمع المدني التقليدي (الطبيعي):

يشمل الأشكال المجتمعية المتجذرة في النسيج الثقافي المحلي، مثل التكايا، الطرق الصوفية، العشائر، والروابط القروية والحيّية. وقد أثبت هذا النمط فعاليته في الاستجابة للأزمات، عبر تقديم الإغاثة، حفظ السلم الأهلي، وتنظيم الحياة اليومية في غياب مؤسسات الدولة. إنّه "العمق الحيوي" للمجتمع، ودليله الصلب على البقاء.

ب- المجتمع المدني الحديث:

يشمل المنظمات الطوعية، الحقوقية، التنموية، والنقابية. وعلى الرغم من ضعف بنيتها التنظيمية أحيانًا، إلا أنها تُمثّل الجسر الضروري بين الدولة والمجتمع، وتؤدي دورًا محوريًا في تمكين الفئات الهشة، وتعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق التوازن في توزيع السلطة والموارد.

ج- النقابات والاتحادات المهنية:

هي ذراع مهم في الدفاع عن مصالح العاملين والمجتمع عموماً. وقد آن الأوان لإعادة تفعيلها على أسس ديمقراطية ومستقلة، لتقوم بدورها في المرحلة المقبلة كأداة ضغط ومراقبة، ومساهمة في وضع السياسات العامة.

د- الأكاديميون والكتاب والمثقفون والإعلاميون والفنانون الفاعلون في المجالات المنوعة:

يمثلون المخزون الرمزي والفكري للمجتمع، ويلعبون دورًا محوريًا في نشر الوعي النقدي، وبناء سرديات وطنية جامعة تتجاوز الانقسامات العرقية والمناطقية.

2. المجتمع السياسي: ضرورة إعادة التأسيس

أ- الأحزاب السياسية:

يفترض أن تكون الأداة الديمقراطية لتنظيم الإرادة الشعبية، غير أنها فشلت في كثير من الأحيان في إنتاج برامج بديلة واقعية، وظلت حبيسة الصراعات الداخلية أو الأطر الأيديولوجية الجامدة. لابد من إعادة هيكلتها وتجديد خطابها وبرامجها.

ب- الحركات المسلحة:

رغم نشأتها على أساس المظلومية، إلا أن استمراريتها بصورتها الحالية تُهدد أي مشروع مدني ديمقراطي. المطلوب هو إدماجها سياسيًا وأمنيًا في مشروع وطني جامع، مع معالجة جذور النزاع.

ج- الكيانات المناطقية والمذهبية السياسية:

تحتاج إلى إعادة تأطيرها ضمن فضاء وطني ديمقراطي، لا يلغي خصوصياتها، لكنه ينظمها ضمن أفق المواطنة الجامعة، بدلًا من أن تكون مصدرًا للتجزئة والاحتقان.

3. الدولة (المجتمع الرسمي): نحو دولة الخدمات لا السيطرة

الدولة السودانية، كما تشكّلت تاريخيًا، ارتكزت على مركزية مفرطة، وافتقرت إلى الرؤية التنموية العادلة. وقد آن الأوان لإعادة تعريف الدولة كمنصة خدمية، لا كجهاز للهيمنة. دولة المواطنة لا تقوم فقط على التمثيل، بل على العقد الاجتماعي العادل، وعلى الشفافية والمساءلة والمؤسسات المهنية.

4. نحو توازن جديد للأدوار: دولة المواطنة كأفق مشترك

إن مشروع دولة المواطنة الحقة يستدعي إعادة توزيع الأدوار بين المجتمع المدني، المجتمع السياسي، والدولة، وفق منطق تكاملي لا تنافسي. حيث يُعترف للمجتمع المدني بدوره في الرقابة والتنمية والتمثيل المحلي، ويُعاد للمجتمع السياسي دوره في صياغة السياسات العامة من خلال الوسائل الديمقراطية، وتُعاد للدولة دورها في ضمان الأمن والخدمات والعدالة.

حتى في حالة تقسيم جغرافي محتمل، فإن واجب تأسيس دولة المواطنة يبقى قائمًا. لأن البديل هو الفوضى، أو العسكرة، أو الانهيار المستمر.

دولة المواطنة.. حتمية تطورية:

حتمية تطورية في سياقات الوحدة المستمرة أو الإنفصال أو الاندماج، لا يهم!

تُعد دولة المواطنة (Citizen State) ضرورةً جوهريةً وحتميةً تاريخيةً في أي مشروع سياسي حديث، بصرف النظر عن السياق التكويني لذلك الكيان، سواء أكان ناتجًا عن انفصال أم اندماج. تنبع هذه الحتمية من طبيعة تطور الدولة الحديثة، ومتطلبات الاستقرار، والعدالة، وإدارة التنوع في المجتمعات المعاصرة.

جوهر دولة المواطنة يتمثل في إقامة المساواة القانونية والسياسية الكاملة بين جميع الأفراد داخل الإقليم، تحت مظلة قيم دستورية موحّدة، وسيادة قانون شاملة، وولاء أساسي للدولة والهوية الوطنية الجامعة أي الدستورية، بديلاً عن الانتماءات والولاءات الفرعية الحصرية. وهذا النموذج وحده هو القادر على تلبية الحاجة المستمرة لبناء دول قادرة على الصمود في وجه تعقيدات الواقع.

في حالة الانفصال وتشكُّل دولة جديدة، يواجه الكيان الناشئ تحديين مترابطين: بناء شرعية داخلية راسخة، وتحقيق استقرار طويل الأمد. وهنا، تبرز من جديد دولة المواطنة كإطار لا غنى عنه، إذ تتيح توحيد مكونات المجتمع (حتماً منوعة إجتماعيًا و ثقافيًا وإقتصادياً وفي النوع كما المقدار) ضمن هوية وطنية جامعة تقوم على الحقوق المتساوية والواجبات المشتركة، كما تؤسس لنظام مؤسسي يقرّ بالشراكة المتكافئة بين جميع المواطنين في صياغة العقد الاجتماعي (صيغة العيش السلمي المشترك). إن تجاهل هذا النموذج يفتح الباب أمام نشوء دولة هوية تاريخية جديدة تضمر روح الانقسامات، ويتهددها تفكك داخلي دائم. وهكذا يظل يراوح التاريخ مكانه.

وفي حالة الاندماج بين كيانات سياسية مختلفة، تصبح الهوية الدستورية المشتركة ركيزة أساسية لإنجاح هذا الاندماج. وهنا أيضًا، تمثل دولة المواطنة الإطار الأمثل لاستيعاب التعدد القادم من الكيانات المندمجة، عبر تأسيس نظام قانوني وسياسي موحّد يكفل المساواة الكاملة والمشاركة العادلة لجميع المواطنين، دون تمييز يعيد إنتاج الولاءات السابقة أو يُعيد تشكيل طبقات متفاوتة في المواطنة. من دون هذا الإطار، يظل الاندماج هشًّا وشكليًا، مهددًا بالانفجار في حال استمرار تغليب الهويات الجزئية على الهوية الوطنية الجامعة.

من ثمّ، فإن دولة المواطنة ليست خيارًا مرحليًا أو ترفًا سياسيًا، بل هي نتيجة طبيعية لمسار تطوري طويل لفكرة الشرعية السياسية، التي انتقلت من مفاهيم الحق الإلهي والهيمنة العرقية أو الدينية، إلى الاعتراف بالفرد-المواطن بوصفه الوحدة الأساسية في الدولة الحديثة، والمصدر الشرعي للسلطة.

تتمثل قوة هذا النموذج في قدرته على إدارة التنوع البشري داخل حدود سياسية موحّدة، وضمان حدٍّ أدنى من الاستقرار، والعدالة، والمشاركة. ومن ثمّ، فهي تُقدّم الجواب الأنجع والأكثر استدامة على الإشكالية المركزية التي تواجه كل دولة ناشئة أو متحوّلة: كيف يمكن تحقيق الوحدة في إطار التنوع؟

لذلك، تظل دولة المواطنة الركيزة الأساسية التي لا يمكن القفز فوقها أو تجاوزها في أي مشروع لبناء الدولة، بغض النظر عن الظروف التي أحاطت بنشأتها.

5. مأزق العلاقة بين المجتمع المدني والدولة: محاولة للفهم

السودان يعاني من إرث طويل من الشك والعداء المتبادل بين الدولة والمجتمع المدني. حيث تنظر الدولة إلى المجتمع المدني ككيان مشبوه، بينما يراها المجتمع المدني كخصم بيروقراطي فاسد. هذه العلاقة السلبية يجب تفكيكها من خلال إطار قانوني جديد ينظم العلاقة على أسس التعاون والاحترام المتبادل وتكامل الأدوار لا تعارضها.

يجب الانتقال من العلاقة التصادمية إلى علاقة تكامل وظيفي، تُمكّن كل طرف من أداء دوره بدون هيمنة أو وصاية.

6. المجتمع المدني في قلب المرحلة الانتقالية القادمة وما بعدها

يلعب المجتمع المدني دورًا مركزيًا في المرحلة المقبلة، سواء عبر الإغاثة، أو دعم العودة، أو المشاركة في إعادة الإعمار، أو مراقبة أداء الحكومة الانتقالية وما بعدها. كما يمكنه أن يُشكل حاضنة مجتمعية للحوار الوطني، وبناء الثقة، ومأسسة السلام.

خاتمة: من دور الظل إلى الشراكة المؤسّسة

إن المستقبل لن يُبنى عبر العودة إلى المركزيات الهويوية، ولا عبر تحالفات النخب وحدها. بل عبر خلق بنية تشاركية حقيقية، تجعل من المجتمع المدني، في شقيه التقليدي والحديث، قوة دافعة نحو التحول الديمقراطي، والتنمية العادلة، والسلام المستدام.

المجتمع المدني ليس "مكمّلًا" للدولة، بل شريك في تأسيسها. وهو، حين ينهض، يُعيد تعريف السياسة، لا مجرد لعبتها!

| |

|

|

|

|

|

|

|

Re: ورقة بحثية ورؤية سياسية نحو مشروع وطني جا� (Re: محمد جمال الدين) Re: ورقة بحثية ورؤية سياسية نحو مشروع وطني جا� (Re: محمد جمال الدين)

|

الفصل السابع

دروس محتملة من التاريخ لبناء دولة المواطنة

نحو نظرية جديدة لإعادة قراءة حضارة وادي النيل

ملاحظة استباقية

نسعى في هذه الجزئية لتلمس تجليات دولة الهوية في تاريخ وادي النيل القديم والوسيط، مع تركيز خاص بحكم ضرورة هدف هذا السرد، على القسم الجنوبي من وادي النيل، المُشار إليه حديثًا باسم "كوش". أما الحلقات التالية، فستتناول الإشكاليات اللغوية، والتاريخية، والإثنوغرافية المرتبطة بهذا التوصيف، ضمن قراءة تحليلية جديدة.

الفرضية المركزية

تفترض هذه النظرية (قيد التطوير) أن النشأة الحضارية الأولى في وادي النيل لم تكن في الدلتا شمالًا، ولا في نبتة أو مروي جنوبًا، بل في المساحة الجغرافية الممتدة من كرمة (جنوب حلفا الحديثة في السودان) شمالًا، مرورًا بـأسوان، وصولًا إلى الأقصر (طيبة) في مصر.

في المقابل، كانت مناطق الدلتا شمالًا، ونبتة والبجراوية وسوبا وسنار جنوبًا، أقل ملاءمةً للنشوء الحضاري المبكر، بسبب ظروف بيئية غير مستقرة، مثل المستنقعات والتربة الطينية شديدة الهشاشة وهذا ينطبق تماماً على الدلتا المصرية وما جاورها في عهود التاريخ الأولى من نشأة الحضارة.

التحولات الحضارية الكبرى

شهد وادي النيل أربع تحولات رئيسية في مركز الحضارة، دفعتها عوامل مناخية وتغيّرات في الموارد المائية:

تحول شمالي وحيد: باتجاه الدلتا والبحر المتوسط، حافظ نسبيًا على استمرارية النسق الحضاري، ما سمح له بالتداخل مع حضارات المتوسط وآسيا.

أربعة تحولات جنوبية: هي محور هذه السلسلة، وتميّزت بانقطاع حاد عن الإرث الحضاري السابق عليها كل مرة وأخرى، بل ومعاداته أحيانًا، ما جعلها أكثر اضطرابًا وتغيّرا.

ملاحظة جوهرية

ظل المركز القديم (منطقة كرمة-نبتة) حاضرًا جغرافيًا طوال الوقت ولكن ظلت أهميته الحضارية تتضعضع، حتى فقد دوره المركزي، وأصبح في السياق الحديث موضوعًا للصراعات الأيديولوجية، أكثر منه مادة للبحث التاريخي الموضوعي.

تفصيل التحولات الحضارية الأربعة (جنوب وادي النيل)

التحول الأول في: كرمة

الفترة: 4000 ق.م – 350 ق.م.

الرمزية: الإله آمون (من رعي إلى آمون)، ليس فقط كرمز ديني، بل كمعبّر عن تشكيلات اجتماعية-سياسية معقدة.

الانتقال: من كرمة إلى نبتة (≈150 كم جنوبًا)، دون تغيير جذري في النسق.

التحول الثاني: مروي

الفترة: 350 ق.م – 350 م.

الرمزية: الإله أبادماك، مركزه جبل البركل. ليس فقط كرمز ديني، بل كمعبّر عن تشكيلات اجتماعية-سياسية معقدة.

الانتقال: من نبتة إلى البجراوية (≈200 كم جنوبًا).

التحول الجذري هنا: إلغاء الرموز الدينية السابقة وإعتماد إله جديد (ابادماك) وعقيدة جديدة واعتماد لغة جديدة (المروية) بدل الكوشية. وبالتالي أيدولوجيا جديدة لنظام الهوية الحاكم (إعدام كهنة آمون) مثال.

التحول الثالث إلى: المسيحية

الفترة: 450 م – 1500 م.

الرمزية: انتقال مركز العبادة من البركل إلى أورشليم.

الانتقال: من مروي إلى سوبا (شرق الخرطوم)

التحول الجذري: إلغاء الآلهة القديمة وحضور يسوع المسيح والكتاب المقدس، واعتماد اللغة اليونانية والقبطية لغات رسمية وثقافية/دينية مع وجود لغات شعبية متعددة أظهرها النوبيات القديمة.

التحول الرابع: سنار

الفترة: 1503 م – حتى اليوم.

الرمزية: انتقال مركز العبادة من أورشليم إلى مكة.

الانتقال: من سوبا إلى سنار (≈300 كم جنوبًا)

التحول الجذري: إحلال الدين الإسلامي محل الدين السابق وإحلال اللغة العربية محل النوبية واليونانية والقبطية، مع إزاحة الطبقة الحاكمة السابقة ("العنج" في احد التصورات) هنا يهمنا محتوى التحول لا التفاصيل كونه معبّر عن تشكيلات اجتماعية-سياسية معقدة.

الثيمة المشتركة: دولة الهوية إذ جميع التحولات السابقة تأسست على نموذج "دولة الهوية"، حيث تقوم الدولة على أربع ركائز: مذهب ديني واحد أعلى، عرق واحد أعلى وتفسير واحد أحد للتاريخ وللوجود وأسرة حاكمة واحدة كحتمية تحتكر الأسطورة.

ولذلك، استلزمت كل مرحلة إلغاء الرموز الدينية والسياسية واللغوية للمرحلة السابقة، كشرط لإحلال السلطة الجديدة. وهذا نمط شائع في معظم الحضارات القديمة بلا إستثناء.

تأكيد نظري:

تستند النظرية إلى فرضية أن منطق "دولة الهوية" لا يسمح بتعايش دينين أو عرقين أو أسرتين حاكمتين في الزمن والمكان ذاته، بل يُنتج صراعًا يؤدي إلى إلغاء أحد الأطراف. وهذا هو جوهر ما أسمّيه بـ"الخراب التكراري للحواضر" ليس مدينة سوبا فحسب، حيث تُدمَّر المدن لا بفعل الحروب فقط، بل بتراكم منطق الإقصاء.

الخلاصة: مستقبل النسق الحضاري

النسق السناري، هو آخر تجليات هذا النموذج الهوياتي، وما زال قائمًا حتى اليوم..

غير أن هذا النسق يتعرض اليوم لهزات متراكبة نتيجة عوامل متعددة:

التحول الديمغرافي.

صعود الإيديولوجيات الحديثة.

تبنّي مفهوم "دولة المواطنة" القائمة على الحقوق المتساوية.

وعليه، فإن نهاية النسق السناري تبدو محتومة مع اكتمال التحول إلى الدولة العصرية، والتي تقوم على المواطنة بديلًا للهوية، والعقد الاجتماعي بدلًا من النسب أو العقيدة.

وهكذا، ربما تكون سنار آخر حضارة هوياتية في تاريخ السودان، وبداية صفحة جديدة في الوعي السياسي والاجتماعي.

ومن المهم هنا أن ننتبه إلى أن المعني بالنسق السنار هو المخيال السوداني السياسي مطلقاً ليس حصراً على منطقة أو جماعة محددة بعينها في السودان. وإنما مخيال دولة الهوية (دولة الأسطورة) شديد الرسوخ عند الجميع تقريباً في مركز وأطراف البلاد وبل عند كل شعوب الأقليم الذي يقع في جغرافيته السودان. وربما تكون في النسق السناري بذرة دولة المواطنة.. إذ دولة المواطنة لا بد لها من أرضية تاريخية تتكيء عليها دون أن تعتنقها.. انظر النموذج الأوروبي من باب المثال.

فمن خلال تتبع التحولات الحضارية الأربع في جنوب وادي النيل - من كرمة إلى مروي، ومن علوة إلى سنار - تتكشف أمامنا لوحة تاريخية ثرية تقدم إطاراً عميقاً لفهم تحديات بناء "دولة المواطنة" الحديثة. فهذه التحولات، بما صاحبها من قطيعة دموية وإلغاء متبادل، ليست مجرد محطات أثرية، بل نماذج كاشفة لإشكاليات جوهرية ما زالت تتردد أصداؤها حتى اليوم:

إرث دولة الهوية والإقصاء: كشفت التحولات الكبرى – من إلغاء كهنة آمون على يد أركماني، إلى خراب سوبا، وصولاً إلى انزياح السلطة من العنج – عن نمط متكرر لـ"دولة الهوية": الدين الواحد، العرق الواحد، الأسرة الحاكمة الواحدة. هذا النموذج، الذي بنى شرعيته على محو ما قبله من تراث لغوي وديني واجتماعي، يحمل إنذاراً صريحاً: أي مشروع وطني قائم على الإقصاء أو التهميش يعيد إنتاج ديناميكيات الفشل التاريخي.

التنوع قوة لا تهديد: التنوع الإثني والديني والثقافي الذي عرفته هذه الجغرافيا – من آمون إلى أبادماك، ومن المسيحية إلى الإسلام، ومن الكوشية إلى العربية – لم يكن سبباً في الانهيار، بل كان سمة أصيلة للوجود الإنساني في هذا الفضاء. الفشل لم يكن في التنوع ذاته، بل في عجز النظم السياسية عن إدارته على قاعدة المساواة والاعتراف، واستبداله بمحاولات قسرية للتجانس والإلغاء.

دولة المواطنة: قطيعة إيجابية مع الماضي الإقصائي: تمثل دولة المواطنة الحديثة أول تحول جذري لا يقوم على المحو، بل على الاعتراف. إنها تقدم نموذجاً مغايراً تماماً:

المساواة في الحقوق والواجبات محل الهيمنة الدينية أو العرقية أو الأسرية.

الاعتراف بالتعدد محل فرض التجانس.

الحفاظ على التراث المادي والرمزي كمكون جامع، لا كرمز لفئة أو عهد سابق.

المواطنة كأساس للانتماء بدل الانتماءات الضيقة المبنية على الدم أو العقيدة.

تحديات التحول الراهن: تفكيك "النسق السناري" القائم على الهوية، وبناء دولة المواطنة، ليس مجرد انتقال سياسي، بل تحول حضاري عميق يواجه عقبات كبيرة:

بقاء عقلية الإقصاء في الوعي والخطاب والممارسة.

صعوبة تفكيك التراتبيات الاجتماعية والامتيازات الوراثية.

غياب مؤسسات تضمن المساواة وتحمي التنوع باعتباره رصيداً وطنياً.

تأثير العولمة على النسيج الثقافي، والحاجة لموازنة الانفتاح مع الحفاظ على هوية وطنية جامعة.

الدرس الأسمى: إن استيعاب هذه النقلات الحضارية بكل ما حملته من تعقيدات – من تواصل وانقطاع، من إنجازات وإخفاقات – ليس ترفاً فكرياً، بل ضرورة لفهم جذور أزمات الحاضر. فدولة المواطنة ليست نموذجاً مستورداً، بل استجابة عقلانية وأخلاقية لموروث طويل من التجارب القائمة على الإلغاء. إنها اعتراف بأن تنوع هذه الأرض مصدر لقوتها، وأن الاستقرار الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال عقد اجتماعي جديد، يجعل من المواطن – أياً كانت جذوره أو معتقداته – حجر الأساس في البناء الوطني. ذلك هو التحول الحضاري المنشود: من ثقافة المحو إلى ثقافة الاعتراف، ومن منطق الهيمنة إلى منطق المساواة، ومن شرعية الماضي المُلغِي إلى شرعية المستقبل المُشترَك.

| |

|

|

|

|

|

|

|

Re: ورقة بحثية ورؤية سياسية نحو مشروع وطني جا� (Re: محمد جمال الدين) Re: ورقة بحثية ورؤية سياسية نحو مشروع وطني جا� (Re: محمد جمال الدين)

|

الفصل الثامن

التحول من دولة الهوية إلى دولة المواطنة – منطقان متعارضان

1. منطق الهيمنة والقمع: إرث الإمبراطوريات

عبر التاريخ، لم تُبنَ الإمبراطوريات الكبرى - من الرومان إلى العثمانيين، ومن الفرس إلى الأوروبيين الكولونياليين - على مبدأ المساواة أو التعايش بين الهويات، بل على قوة مركزية كاسحة تفرض ذاتها على الجماعات المختلفة من خلال القهر العسكري، والهيمنة الرمزية، والقانون المزدوج. كانت الإمبراطورية تنجح بمقدار ما تُخضع الهويات الأخرى وتُعطل قدرتها على التعبير، بل وحتى على التخيّل السياسي المستقل.

2. دولة الهوية التاريخية: شرعية الأسطورة ومخيال النقاء

في هذا السياق، ما يُعرف بـ "دولة الهوية التاريخية" لا تقوم فقط على الامتياز السياسي أو الثقافي، بل تحتاج دومًا إلى أسطورة كبرى تُضفي الشرعية على السلطة. ففي ظل غياب آليات عقلانية وسلمية لتداول الحكم، يصبح من الضروري اللجوء إلى سردية مقدسة أو نقاء أصلي تبرر احتكار جماعة معينة للسلطة:

في مصر القديمة وكوش، كانت السلطة مُؤسَّسة على أسطرة الملوك وأصولهم الإلهية.

في الفرس والروم واليونان، تم ربط السلطة بالتفوّق العرقي أو الرسالة الحضارية.

وفي الحضارة العربية الإسلامية، ارتبطت الخلافة والإمامة بنَسبٍ قُرشي، ما جعل الكثير من الحكّام عبر التاريخ يتبنون أنسابًا قرشية لتثبيت شرعيتهم السياسية.

ببساطة، لا توجد وسيلة سلمية لتداول السلطة في دولة الهوية، لذا لا بد من أسطورة تشرعن الحكم، وتؤطره بوصفه استثناءً لا يخضع للمساءلة أو التعدد. السلطة تُؤسس على الدم أو العرق أو الوحي أو الامتياز، لا على الإرادة الحرة للمواطنين.

3. لحظة الانهيار: حين تسقط الأسطورة

لكن المشكلة أن هذه الشرعية الأسطورية قابلة للتآكل، وعندما تفقد الدولة قدرتها على القهر أو الإقناع، تتفجّر الهويات المقموعة، لا باعتبارها شريكة، بل كخصوم يحمل كل منها مشروعًا مضادًا. لذا، تنهار الإمبراطوريات ودول الهوية عندما تفقد قدرتها على تثبيط التنوع، لأنها لم تُنتج عقدًا سياسيًا جامعًا، بل مجرد غلاف قهري فوق فسيفساء متوترة.

4. دولة المواطنة: دولة اللا- أسطورة واللا هوية

في المقابل، تقوم دولة المواطنة على مبدأ نقيض تمامًا: إنها دولة اللا -أسطورة، اللا هوية؛ دولة لا تحتاج إلى نسب مقدس، ولا تفوق عرقي، ولا رسالة ميتافيزيقية. هي دولة العلم، والقانون، والتداول السلمي للسلطة. بل أكثر من ذلك: إن دولة المواطنة ضد مخيال الأسطورة، لأنها ترى في الأساطير مادة ثقافية تُغني الحياة العامة وتثريها، لكن لا يجوز تحويلها إلى أساس للشرعية أو مرجعية للسلطة.

وفي دولة المواطنة، يمكن لكل الأساطير والهويات أن تعيش وتُعبّر عن نفسها بحرية - اللغة، الدين، الطائفة، الرواية التاريخية - شرط ألا تُوظف لاحتكار الحكم أو إقصاء الآخرين. فهي تُحيّد الهويات عن الفضاء السياسي، دون أن تقمعها أو تنفيها من المجال العام.

5. من الامتياز إلى التعاقد

ما نراه من أزمات في المجتمعات الخارجة من صراعات أو أنظمة استبدادية، يُظهر أهمية هذا التحول. إن تجاوز دولة الهوية لا يعني محو الثقافة أو الذاكرة، بل يعني تحويل السلطة من الامتياز إلى التعاقد، ومن الإرث إلى الخيار الحر، ومن النسب إلى القانون.

إنه الانتقال من "الحق بالولادة" إلى "الحق بالاختيار". ودولة المواطنة بهذا المعنى ليست فقط صيغة سياسية، بل رؤية فلسفية جديدة للدولة والإنسان، تعترف بالتنوع دون أن تَأسِرَه، وتُدير الخلاف لا لتقمعه بل لتجعله ممكنًا ومثمرًا.

| |

|

|

|

|

|

|

|

Re: ورقة بحثية ورؤية سياسية نحو مشروع وطني جا� (Re: محمد جمال الدين) Re: ورقة بحثية ورؤية سياسية نحو مشروع وطني جا� (Re: محمد جمال الدين)

|

الفصل التاسع "الأخير"

دولة المواطنة: من النقد إلى المخيال التأسيسي

"مشروع دولة المواطنة" ليس مجرد وقفة نقدية حيال أدبيات سابقة، سواء كانت عالمية أو إفريقية أو عربية أو سودانية، بل هو تحول فكري ومسار عملي ينهض بالمواطنة من مجرد إجراء قانوني إلى مخيال جامع يعيد تشكيل الوعي السياسي برمته.

في المصطلحات:

"دولة الهوية" (مصطلح من صياغة الكاتب): نموذج جامد يرتكز على انتماءات فطرية كالدم أو الدين أو العِرق.

"دولة المواطنة" (مصطلح بصياغة جديدة من الكاتب): نموذج حيوي يُبنى على أساس علم منهجي (سياسات واعية) ومخيال نابض (سردية موحِّدة).

جوهر الابتكار: لماذا نحتاج إلى "عبوة معنى" جديدة؟

المصطلح الجديد يعيد تشكيل المواطنة لتغدو:

من حقوق قانونية جامدة إلى عقد نفسي-اجتماعي يولّد الولاء عبر المشاركة لا بالانتماء القسري.

من إطار سياسي شكلي إلى قوة مُحركة قادرة على تحويل الهويات المتصارعة إلى تناغم منتج.

التجسيد العملي: جنوب إفريقيا ونموذج "أمة قوس قزح"

حين أطلق نيلسون مانديلا فكرة "أمة قوس قزح" عقب سقوط الأبارتايد، لم يكن ذلك شعارًا بل تحويلًا للمخيال إلى سياسات:

من الرمز إلى البنية:

الأسطورة الجامعة (تعدد الألوان في قوس واحد) تُرجمت إلى:

• لجان الحقيقة والمصالحة: آليات قانونية تجمع بين العدالة والهوية المشتركة.