|

|

على الأقل.......رواية واحدة تكفي على الأقل.......رواية واحدة تكفي

|

مات الطيب صالح، السوداني الساحر الذي اقنعنا ان "زول" باللهجة السودانية كلمة عربية فصيحة تعني "جنتلمان". كان الطيب صالح "زولاً" بكل ما في الكلمة من معنى. دمث ومتواضع ويحب الشعر. اذكر اننا كنا في مؤتمر أدبي في تونس، واميل حبيبي يتوسط مجلس الشراب الليلي في حديقة الفندق، ويترنم بشعر ابي الطيب. وكنا حوله نطرب للشعر، وننتشي بالايقاع الذي يعلو بنا الى سماء اللغة. وعندما نضبت ذاكرة حبيبي، ارتفع صوت الطيب صالح بالشعر، ولم يتوقف. كان الرجل السوداني الأسمر، يشرب مدام الكلمات، يأخذ الايقاع الى مداه، ويراقص الصور. وعندما احس بتململنا قال انه قادر على الاستمرار في الإنشاد الى الصباح.

"هل كتبت الشعر؟"، سألته.

"لا، أنا أحفظه"، قال.

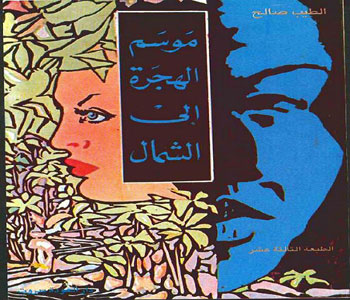

هذا المزج بين حب الشعر وكتابة الرواية، هو جديد الطيب صالح في المشهد الروائي العربي. كتب كثيرا لكنه لم يكتب سوى رواية واحدة. "موسم الهجرة الى الشمال"، لا تزال قادرة على ان تسحر القراء في مشارق الأرض ومغاربها، لأنها مصنوعة من سر المثنّى، الذي طبع علاقة العرب بالأدب، منذ الملك الضلّيل.

صحيح ان الطيب صالح كتب عددا من الروايات الأخرى، "عرس الزين" و"بندرشاه"، و"ضو البيت" وقصص"دومة ود حامد"، لكنه دخل الذاكرة الأدبية في وصفه كاتب الرواية الواحدة. دخل الى الحلبة مع بطله الاشكالي مصطفى سعيد، وبقيا معا في قلب السرد الحديث، كإحدى علاماته الاكثر تأثيرا واشراقا.

اميل حبيبي ايضا كتب رواية واحدة. افترست "المتشائل" جميع اعماله الادبية الأخرى، وصارت احدى علامات فلسطين في المشهد الأدبي في العالم. وعلى الرغم من ضيق حبيبي بهذه الحقيقة، فإن الرجل الذي كتب روايته الأولى من دون ان يدري انها رواية، صار في حياته يقلّد بطل روايته، ويتشاءل مثله، الى درجة بتنا معها لا نستطيع التمييز بين الكاتب والبطل.

التماهي بين الراوي - الكاتب والبطل، كانت لعبة الطيب صالح الكبرى. لكنها لعبة جرت داخل الرواية وليس خارجها. صحيح ان الموضوع في "موسم الهجرة" ليس جديدا، من "قنديل ام هاشم" ليحيى حقي الى "عصفور من الشرق" لتوفيق الحكيم، الى "الحي اللاتيني" لسهيل ادريس، غير ان المقترب الذي بناه الطيب صالح عبر مزج فرانز فانون بكونراد، أخذه الى اماكن جديدة، وجعله ينجح في قلب معادلة تأنيث الشرق، التي صنعها المستشرقون، في شكل جذري. لكن لعبة السرد القائمة على معادلة العلاقة التكاملية بين الراوي الذي لا اسم له وبين بطله مصطفى سعيد، جعلت لعبة التماهي تدور في داخل الرواية نفسها، وحررت الرواية من نبرة السيرة الذاتية التي طبعت اعمال الروايات التي سبقتها.

قد يكون مصطفى سعيد هو إسقاطات الراوي، واحلامه التي لم تتحقق، وقد يكون الراوي هو الوجه الآخر لمصطفى سعيد. قد يكون الاثنان واحدا، وقد يكونان شبحين متوازيين. لكن العلاقة بينهما تحرر النص من تبعات الواقعية، وتسمح له بتجاوز البعد السيكولوجي من دون اسقاطه في شكل كلي. يصير النص مسرحا للعبة الخيال التي لا يحدّها الواقع الذي تنطلق منه، وتصير النساء الضحايا استعارات ورموزا، ويصير موت البطل او انتحاره غرقا، جزءا من صرخة الراوي وهو يتخبط في الماء طلبا للنجدة.

الانضباط والتوازي، هما اساس البناء السردي. يولد السرد من الحكاية، بحيث يستطيع ان يتطور كي يصوّر الواقع وكأنه خرافة، من دون اللجوء الى الخرافات القديمة. خرافته الجديدة هي كيف اخترع الغرب شرقه، كما كتب ادوارد سعيد في "الاستشراق". مصطفى سعيد يخترع غربه والراوي يعيدنا الى الشرق الواقعي، حيث لا تكون الخرافة الا حكاية، حتى ولو قادت الى جريمة مرعبة في القرية السودانية. ما يجري في القرية بعد انتحار مصطفى سعيد، هو تكرار واقعي لحكاية البطل الغرائبية في الغرب. الجريمة الرمزية التي ارتكبها الطالب السوداني في لندن، عندما قتل جين موريس، تتحول جريمة حقيقية في القرية، عندما تقتل ارملة سعيد ود الريّس، التي اجبرت على الزواج به، قبل ان تنتحر.

الدم في لندن كان رمزيا في حكاية عجيبة، اما الدم في الريف السوداني، فكان حقيقيا في رواية واقعية.

هذان المستويان صنعهما المثنّى في اعظم نص سردي انتجه العرب، "الف ليلة وليلة". نتكلم في العادة عن المثنّى في الشعر، من مثنّى امرئ القيس الى مثنّى محمود درويش، لكننا نتناسى ان الحكاية الاطار في "الليالي"، بنيت بالمثنّى: شهريار- شاه زمان، شهرزاد- دنيازاد، وان مثنّى الاطار ينسحب على الحكايات ايضا، ليصل الى ذروته في السندبادين.

مثنّى الطيب صالح يستعير البنية الاساسية للمثنّى الكلاسيكي، باعتباره تجسيدا لعلاقة الانسان بظله او احتماله. نستطيع ان نقوم بعملية مقارنة بين مصطفى سعيد والراوي لنكتشف ان تكاملهما الذي يحولهما الى مثنّى يُبنى على علاقة المعلوم والمجهول في شخصيتيهما، ما نعرفه عن احدهما نجهله عن الآخر، بحيث لا بد لنا من جمعهما كي نعثر على شخصية مكتملة. غير ان هذا لا يعني ان الشخصية لا تقوم بذاتها، وهنا يقع سحر المثنّى، الذي تشكّل كترسيمة تأسيسية في الادب العربي.

اخذنا الطيب صالح الى سحر الكتابة السردية، مما جعل الكثير من النقاد يعتبرون "موسم الهجرة" بداية لما يطلقون عليه اسم الرواية ما بعد المحفوظية. وهم محقّون في ذلك، على الرغم من ان الطيب صالح بقي عند حدود سحر السرد، وترك الدخول الى العالم السحري لروائيين من اجيال لاحقة.

لن يعني موت الطيب صالح شيئا لمصطفى سعيد. اكتشف بطل الرواية، بعد موته، ان الموت الجسدي لا يستطيع ان يؤثر على مسار الإبحار المستمر في الكلمات، او على الحكاية التي يعيد القراء تأليفها مع كل قراءة. لكن موت هذا الكاتب الكبير، الذي وصل الى الثمانين، وسئم "تكاليف الحياة"، سوف يترك فينا نحن الذين لسنا ابطالا للروايات، الكثير من الأسى.

الموت حق، نقول. لكن من حقنا ايضا ان نحزن، ونستعيد كلمات المتنبي، في وداع صاحبنا:

"نعدّ المشرفية والعوالي

وتقتلنا المنون بلا قتالِ

نودّع بعضنا بعضا ونمشي

اواخرنا على هامِ الاوالي".

الياس خوري

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Re: على الأقل.......رواية واحدة تكفي (Re: مطر قادم) Re: على الأقل.......رواية واحدة تكفي (Re: مطر قادم)

|

«الزين» يغيب عن عرسه

الدكتور منصور خالد

في الحادي والعشرين من أبريل/ نيسان بعث تورهيلد فايكن والففان ديرهيقين، رسالة للطيب صالح يدعوانه فيها باسم المنتدى النرويجي للكتاب للقاء يعقد في معهد نوبل في السابع من مايو. طوت الرسالة القارة لتستقر حيث تستقر الرسائل التي يحملها بريد الطيب، لا يلتفت لها إلا لماما. ففي تلك الرسائل فواتير الكهرباء والماء والغاز، ومطالبات لندن كاونسل، وإعلانات الناشرين; كما فيها اطراءات المعجبين والمعجبات، وما يُبرده الأصدقاء والحادبون. كثيرا ما يترك الطيب أمر هذه الرسائل لأم زينب، في حين يغرق في صومعته مع صحب وشجت عُرى مودته معهم مثل الجاحظ، وأبي الطيب، وأبي تمام; وصدق أو لا تصدق، ذي الرمة والراعي النميري. لأمثال الطيب عوالمهم الخاصة، لا يهربون اليها فرقا من الحاضر أو استهانة به، وانما لأنهم يدركون في قرارة انفسهم بأنهم أتوا هذا الزمان بآخره، فلم يسرهم كما سر من أتوه على شبيبته. العود إلى أولئك حُبّب إلى نفسه، دون ان يلهيه عما يدور حوله في عالم الفكر والأدب.

أيا كان الحال، أغفل الطيب رسالة النرويجيين كما أغفل رسائل أخريات. على أن تلك الرسالة كانت دعوة لعرس هو صاحبه; تكريم المنتدى لفريدته «موسم الهجرة إلى الشمال»، بين مائة أثر أدبي كان لها، فيما قالت الدعوة، أثر على التاريخ الثقافي للعالم، كما تركت أثرا مميزا في خيال كاتبيها وتفكيرهم. المائة أثر أدبي انتقاها مائة أديب وشاعر من بينهم أربعة من النوبليين هم وولي سونيكا، (نيجيريا)، نادين قولدمر، (جنوب افريقيا)، ف. س. نايبول، (ترينداد)، شيموس هيني، (ايرلندا). وكان المحكمون المائة، في مجموعهم، يمثلون ثقافات العالم المتنوعة، وبينهم رجال ونساء من العرب والمسلمين لا ينكر اسهامهم في الحقل الأدبي إلا جاهل أو مغلاط: آسيا جبار (الجزائر)، أمين معلوف وحنان الشيخ (لبنان)، نور الدين فرح (الصومال)، صنع اللّه ابراهيم ونوال السعداوي (مصر)، عبد الرحمن منيف (المملكة العربية السعودية)، سلمان رشدي (الهند)، يشار كمال (تركيا)، فؤاد التكرلي (العراق)، سيمين بهبهاني (إيران).

موسم الهجرة، اختارته تلك النخبة ذات الحس والزكانة مع ما اختارت من آثار من الأدب المكتوب، منذ ان عرف الانسان الكتابة. ويا لها من رفقة: حكايات كانتربري (جيوفري شوسر)، الكوميديا الالهية (دانتي)، هاملت ولير وعطيل (شكسبير)، أوديب الملك (سوفوكليس)، الالياذه (هومير)، فاوست (جوهان ولفقانق جوته). إلى جانب تلك الآثار في الأدب القديم; اختيرت ايضا لآلئ فرائد من الأدب الوسيط والمعاصر: دون كيخوته (ميخيل سرفانتس)، الحرب والسلام وآنا كارنينا (ليو تولستوي); الأعمال المختارة (انطون شيخوف); مدام بوفاري (جوستاف فلوبير)، يوليس (جميز جويس)، أوراق العشب (والت هويتمان)، مرتفعات وذرنق (ايميلي برونتي)، الغرور والتحيز (جين أوستن)، القلعة والمحاكمة (فرانز كافكا)، الترقبات العظيمة (تشارلس ديكنز)، مائة عام من العزلة والحب في زمن الكوليرا (جبرائيل غارسيا ماركيز). تلك صحبة تزهي «الموسم»، كما يزهي الطل الورود.

لم تكن رائعة الطيب هي الكتاب العربي المعاصر الوحيد الذي وقع عليه الاختيار، بل تضاممت إلى درة القصة العربية «اولاد حارتنا» لشيخ الروائيين ومتصوف الأدباء نجيب محفوظ. تلك درة أبى لها الذين يقرأون نيابة عن الناس ان تُجلى على أهلها في موطنها. أهو تدني السقف العقلي؟ أم هو ضيق الوعاء؟ فتبين الابعاد الصوفية العميقة في قصص محفوظ لا يشكُل إلا على أمثال هؤلاء. لم يكن «الموسم» أيضا هو الأثر الافريقي الوحيد الذي انتقاه المحكمون، إلى جانبه كانت قصة الأديب النيجيري المتميز شنوا اشيبي «تتساقط الأشياء». اشيبي كاتب لا يكل، ولكن «تتساقط الأشياء» هي جواده الرابح، الفرس الذي سبق كل أفراسه بلا منازع، أو هكذا نحتسب. هي أبرع تصوير للمجتمع الافريقي المأزوم، وفد اليه المبشرون البيض، واقتحمه الاستعمار، فقضيا على الموروث، ولم يتجذر فيه ما اقحموا عليه من صفات وخصائص. وان كان «الموسم» يعبر عن قلق وجودي عميق، فإن قرية اشيبي في «تتساقط الأشياء» هي رمز لأزمة لم تعان منها نيجيريا وحدها، بل تتكرر في كل قطر في القارة، والأزمة تبدأ دوما عندما يتساقط القديم قبل، أو دون، أن يولد الجديد.

الطيب، من بعد، رجل عميق التدين، على سنته ومنهاجه. قلما يحمل تدينه على كف قميصه، أو يتظاهر به. شأنه شأن اهل السودان الذين تصالح أهله مع دينهم ودنياهم، ففيهم الأزهري المتحذلق، وفيهم رجل الدين المؤمن والصادق مع نفسه، وفيهم بت مجدوب التي تعاقر الخمر، ولها بالطبع شركاء من الجنس الآخر. وهم يقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويحجون إلى بيت اللّه ان استطاعوا إليه سبيلا. ومع هذا وذاك، يحسنون إلى ذي القربى والجار الجُنُب والصاحب بالجَنب وابن السبيل. كادوا يكونون ملائكة، ومن مكرورات الطيب «ولو شاء لأنزل ملائكة». التعايش السلمي بين هؤلاء، هو التسامح الديني في اعلى درجاته. التسامح الديني، واليُسر في أمور العقيدة، ميراث غرسه فينا الاباء والأجداد قبل أن نعرف الطريق إلى الكتاب المطبوع. أدواتنا للتعلم في ذلك الزمان كانت اللوح والعمار (حبر يصنع من سُخام القدور)، نستنشق رائحته الصادحة في حبور، لا ندري إن كنا نستنشق معها أول أو ثاني اكسيد الكربون. وكان الأشياخ يغرسون في قلوب الناس فضائل الدين بلا فظاظة ولا غلاظة، ولو فعلوا لانفض عنهم الحواريون.

لايمان الطيب العميق أشير، إذ كان لرائعته صحاب بين أروع نصوص الأدب العرفاني: المثنوي لمولانا جلال الدين الرومي، وأريج البستان للسعدي الشيرازي. المثنوي الذي يضم ستة مجلدات شرحه وترجمه للقارئ العربي المحقق ابراهيم الدسوقي شتا، وكان للمجلس الاعلى للثقافات في مصر الفضل في نشره من بعد ان قام شتا باصدار جزءين منه على نفقته الخاصة. يشد العقل إلى جلال الدين التصاقه بجذعه، في الوقت الذي يهوم فيه بخياله الطماح إلى الآفاق الإنسانية العليا; أصله ثابت وفرعه في السماء. يقول «كل من يبقى بعيدا عن اصوله، لا يكف يروم أيام وصاله». ويقول «من افترق عمن يتحدثون لغته، ظل بلا لسان ولو كان له ألف صوت». واللغة ليست هي الأصوات التي يتحدث بها الناس، وانما هي كل دنياواتهم الفكرية والمعنوية. فجلال الدين لم يتأن عن فراق من «يتحدثون لغته» في بلخ عندما وطأتها جحافل المغول. اتجه إلى سمرقند ومكة ودمشق ثم بلاد الروم حيث أخذ اسمه. كتب جلال الدين المثنوي في القرن الثالث عشر الميلادي ليختزل فيه كل المعاني الإنسانية السامية في الإسلام في ثلاثين ألف بيت، يكاد كل بيت فيها يدعو المرء للتسامي عن العرض الزائل، ويلجم النفس عن الاغترار بالحال، ويندب الإنسان إلى الأدب والمحامد. يقول جلال الدين «ترك الوقحاء الأدب واخذوا كالمتسولين يتخاطفون قطع اللحم»، وما أكثر الذين ما برحوا يتقاتلون على الفتائت. وقال لمن ولوا أمور الناس: «من الأدب يمتلئ الفلك بالنور، وبالأدب يعصم الملك ويتطهر»، أفهل من عاصم للملك في دنيانا ومطهر، يروضه على الأدب، أي محاسن الأخلاق. أجل، فارق مولانا أرض «المتحدثين لغته» بعد ان اضناه اليأس من فجاجتهم لأن «أحوال العارفين لا يدركها فج ساذج، فينبغي ان نُقصر الكلام. سلاما».

أما أريج البستان، فقد كان لمصر قصب السبق في نقله إلى العربية أيضا على يد استاذ محقق آخر، الدكتور أمين بدوي. آثر بدوي ان يطلق على «بوستان» السعدي اسم اريج البستان. فكلمة «بو»، في قوله، تعني العرف أو الشذى، و«ستان» لاحقة مكانية كقولك كرد (ستان)، افغان (ستان)، وترك «ستان». ظلت الترجمة حبيسة داره حتى قيض اللّه لها ناشرا يدرك قيمة العلم والأدب، الأستاذ محمد المعلم صاحب دار الشروق. البستان أصغر حجما بكثير من المثنوي، الا انه لا يقل عنه خوضا في بحور المعاني. فحكاياته وعبره توصي الملوك بالعدل وحسن التدبير، وتحض عامة الناس على الاحسان والرضا والتواضع، وتحث الجميع على كبح جماح النفس حتى لا تفرط أو تطغى.

في انتقاء المحكمين لهذه الكتب، لا شك ان عنصري الانفعال والتفاعل الذاتي لعبا دورا; فالموضوعية الكاملة لا تتحقق إلا في احصاء ما هو بحت خالص كالاريثماطيقا. كما أن لاختلاف الذائقة الأدبية، والمزاج النفسي بين الناقدين أثرهما على الأحكام. بيد أننا لا نرى في انتقاء مائة كاتب وأديب مختلفي الرؤى والمشارب والأذواق لهذه القلائد عدولا عن الحق، مهما كان معنى كلمة الحق في مجال تقويم الأدب. وقد جاء على الناس زمان في تاريخ الأدب العربي كان نقاد الشعر فيه لا يتحدثون عن أعظم شعراء العرب فحسب، بل عن أجمل بيت قالته. وكان من أولئك النقاد من يصدر حكما بالإعدام الأدبي على المئيين. فابن رشيق، مثلا، يقول ان أبا نواس والبحتري أخملا في حياتيهما خمسمائة شاعر، كلهم مُجيد (العمدة). ابن رشيق غالى كثيرا في نقده وتقويمه للشعراء، إلا في حالة واحدة: «ثم جاء المتنبي فملأ الدنيا وشغل الناس». ولا ننكر أن لمزاجنا الخاص علاقة بالاستراحة إلى ذلك الحكم.

نقول، مع كل، ان المحكمين لم يرتجلوا حكما عندما استنكروا المؤلفات التي قاومت عوادي الزمان، من هوميروس إلى شكسبير. ولا نخالهم، أيضا، تعاسفوا في احكامهم عندما اضافوا اليها الجديد الذي لم يمتحنه الزمان، كما امتحن ما سبقه. ولربما وجدوا في ذلك الجديد، مثلما نجد، الشمول الانساني مع الخصوصية المبهرة، والنفاذ في المحلية مع التجلي في الإنسانية. لهذا لم تعد تلك الآثار هي أدب زمانها ومكانها فحسب، بل أدب الزمان الآتي وكل مكان. مثل هذه الآثار الأدبية، قال عنها ابراهيم المازني في مقال له عما اسماه «الشعر الحقيقي»، انها «تزيد الإنسان عراقة في انسانيته». ولكن سيبقى للخلاف مجال طالما اختلفت الأذواق.

في هذا الشأن قرأنا باستمتاع ما كتبه أمير طاهري (الشرق الأوسط 2 يونيو/ حزيران) حول احتفاء المنتدى النرويجي للكتاب بالمؤلفات المائة. وكشأنه دوما كان طاهري سباقا في عرضه للجديد، في الأدب كما في السياسة والاقتصاد. وعلنا نوافقه الرأي على نعيه على المحكمين غياب بعض الآثار الكلاسيكية العربية التي استذكر من اصحابها محمد عبد الجبار النفري (من النفر بالكوفة) صاحب المواقف والمخاطبات. فالمواقف والمخاطبات لا تقل جدارة عن المثنوي، وقد عرفها المستشرقون وأشادوا بها قبل ان يذيع أمرها بين قراء العربية، إذ انكب على دراستها وتنقيتها وتحقيقها الأستاذ آرثر اربري اعتمادا على النسخة الموجودة في المكتبة البوديليانية باكسفورد. وعقب ذلك التحقيق اصدرتها دار الكتب المصرية في عام 1934. ومثل النفري غاب «نبي» جبران الذي ظل طبقا شهيا في موائد الدراسات الاكاديمية في الولايات المتحدة منذ ان رعت صاحبه ميري هاسيكل وقدمته لمجتمع فكري كان يعاني يومها، بل يفتو يعاني، من الانغلاق والتمركز في الذات. غاب النبي والمجنون وأفانين من الأدب الجبراني الرومانسي الصادح في غنائيته. كما غابت عنها آثار ابن حزم في الحب (طوق الحمامة)، ومسامرات أبي حيان التوحيدي (الامتاع والمؤانسة) التي خاض فيها كل بحر وغاص كل لجة. وعلنا لا نيأس ان افتقدنا اسماء الشعراء العرب الفحول بين العصبة المئية، إذ لم يكن أيضا لكيتس، وبوشكين، وشيلي مكان بينها. ثم ان الشعر العربي، مع عمقه الإنساني، كثيرا ما يستغلق حتى على أهله، رغم انه، كما وصفه ابن سلام الجمحي، «علم قوم لم يكن لهم علم اصح منه»، كما طغت على ذلك الشعر نزعات صارخة في محليتها، ومفرطة في افتعالها، خاصة في التفاخر القبلي والمدح والهجاء. وكان الشعراء، كما يقول احد القدامى، يمدحون بثمن ويهجون بلا ثمن.

لا نستبدع، إذن، غياب الآثار الشعرية العربية التي ننام ونصحو بها، بقدر ما نستبدع غياب القرآن كأثر أدبي، اعجازه في بلاغته. ولعلنا نشير بوجه خاص للقرآن المكي. فاختيار سفر ايوب، من بين كل أسفار الكتاب المقدس (العهدين القديم والجديد) كان، كما أورد طاهري بصدق، لأنه جمع بين الأدب والدين. ليس هو مدونة تشريع أو أوامر لا تفهم إلا في سياقها الزمني، وقد لا تتفق مع المزاج والقيم المعيارية للذين لا يدينون بديانتها. فالقرآن المكي يؤهله، بجانب الإبداع الأدبي فيه، ارساؤه المبادئ الإنسانية، واعلاؤه لرايات التسامح، وتكريمه للذكر والأنثى، بل للإنسان ـ بصرف النظر عن جنسه ـ كخليفة للّه في الأرض. لهذا نقول ان طاهري لم يخطئ الهدف عندما وصف ذوق لجنة الاختيار بالتطرف، ونردف: إلى حد ما. على ان الكاتب المدقق لم يصب الهدف عندما قال منتقصا من قصة سلمان رشدي «أولاد منتصف الليل»، التي احتلت مكانها بين الآثار المائة، انها كتبت «في الأصل للسخرية من فتوى الخميني ولا تنال أبدا شرف العمل الأدبي». أولا صدرت أولاد منتصف الليل (أول مؤلف لرشدي نال شهرة عالمية) في عام (1980)، في حين صدرت «الآيات» بعد قرابة العقد من ذلك التاريخ (1989). فلا يجوز القول، إذن، بأنها ما كتبت إلا للسخرية من فتوى الخميني، بالرغم من جدارة تلك الفتوى بتأليف مائة كتاب للسخرية منها. وفيما بين الكتابين أصدر رشدي كتابا آخر هو الخزي (Shame)، ولعله استوحى موضوعه من مقتل ذي الفقار علي بوتو على يد سفاح باكستان العسكري. وستظل «أولاد منتصف الليل»، القصة الاليغورية التي تصور الهند غداة الاستقلال بدرجة عالية من التوتر الدرامي والرصانة في السبك، هي أجود ما كتب رشدي. «الآيات»، من جانب آخر، لم ترق لنا، لا لفحشها (فقد قرأنا في الأدب العربي ما لا يقل فحشا فيما كتبه الزنادقة والمهرطقون)، وإنما لما تبعثه في النفس من الملالة. حجم الرواية وطولها وحدهما لا يحملان المرء على الملل، فالحرب والسلام لتولستوي بصفحاته الخمسمائة وألف لا يبرمك ولا تشق قراءته عليك. كل صفحة فيه تجعلك تتلهف إلى التي تليها. وليس هذا حال «آيات» رشدي التي يشوبها الافتعال، ولهذا يعتري نسيجها الوهن في أكثر من مكان. ليت الذين يبغضون رشدي لتفحشه في «الآيات»، لاموه على الضعف الداخلي في قصته، فالأديب يحاسب على رداءة أدبه، لا على قلة أدبه. ليتهم فعلوا معه ما فعله العامي الروماني بسينا الشاعر في رواية يوليوس قيصر:

العامي: مزقوه إربا إربا فهو واحد من المتآمرين.

سينا: أنا سينا الشاعر (لست المتآمر).

العامي: إذن مزقوه إربا لشعره الرديء، مزقوه لشعره الرديء.

نعود بعد استطراد، إلى زيننا الذي غاب عن العرس، ولم يستخففه الزهو بما نال من ميز ورفعة بعد ان بلغه الأمر. بداهة علمي بنبأ فوز «الموسم» كان بعد يومين من إعلان النبأ في مجلس حافل تحلقنا فيه حول أديب كبير ذي سماح يفاد من علمه وترجى بركة دعائه، الشيخ عبد العزيز بن عبد المحسن التويجري. جاء الطيب، كعهدي به إلى ذلك المجلس يمشي رويدا، لا يَزهق في السير. ثم انتحى لنفسه أقصى المواقع في المجلس رغم إلحاف الشيخ عليه ليجلس بجانبه، فهو أثير لديه. وجلس من بعد صامتا وكأن لم يخرج لتوه منتصرا في واحدة من أمهات المعارك الأدبية، وما أكثر أمهات معاركنا خبيثة الأصل، وما أكثر انتصاراتنا ظنينة النسب. جلس الطيب صامتا حتى همس اليه الدكتور نجم عبد الكريم: «يا طيب لماذا لا نكتب عن هذا الظفر التاريخي». وهمس نجم مجهور له دوي. قلت للطيب: «ما القصة؟». قال: «واللّه ناس النرويج دعونا لحفل في قاعة نوبل لأنهم اختاروا موسم الهجرة مع كتب لجماعة تانين». قلت: «ومن هم الجماعة؟». قال «شكسبير وبرونتي وهمنجواي». لو لم اكن اعرف الطيب عن ظهر قلب، لقلت «يا للافتراء!». ولكني أعرف هذا «الزول»، تواضعه يعتصر الدموع، بل يثير الغضب لدى أصحابه في بعض الأحيان. هو صادق عندما يرفض التعالي، ومخلص عندما ينأى بنفسه عن التنفج، وأبغض الأشياء إليه لي شدقه بالتفصح. لم أر رجلا كالطيب يهضم حق حقه، وهو بذلك راض حامد شاكر.

هو نفس «الزول» الذي عرفته في سني الدراسة، وخبرته من بعد في لندن حيث ظللت اختلف عليه ورفيق دربه صلاح أحمد في كهف كان يؤويهما في ثيرلو بليس، يكثران فيه القرى على الأضياف بوجه خصيب. من ذلك الكهف خرج لنا طيب آخر، بعد ان غرق إلى أذنيه في المجتمع الجديد الذي اختاره لمقامه وصارت له فيه رفقة وصهرة، دون ان يتأنجل. لم ينض الوطن أبدا عن ذاكرته وعن قلبه. هذا العمق في الجذور لم يمنعه من الافادة من ذلك المقام، وتلك الرفقة أفاد منها فائدة لم تتوفر لكثيرين، ولم يحرصوا عليها، ولذا بقوا في مهجرهم، أو عادوا إلى ديارهم أخيب مما تركوها. ولعل من أهم ما أفاد الطيب إرهاف وعيه الجمالي على إرهاف، وتعميق شعوره الإنساني على عمق. ولولا هذا الشمول الإنساني الذي أضفى على أدب الطيب طابعا كوزموبوليتانيا، لما وجد كتابه الطريق إلى عشرين لغة في هذا العالم الفسيح.

رأى أهل الطيب أيضا فيما أخذ يطل به عليهم شيئا جديدا، ألفوه ولم يألفوه. تناول المتاع المشاع في حياتهم العادية وصاغه في أشكال يتبينون ملامحها فيما ظلوا يمارسون ويعيشون، ولكن تدهشهم في صوغها الجديد صور ذات ظلال. هذا هو دور الصائغ المُجيد. يتناول المادة التي نعرفها جميعا، ذهبا كانت أو فضة أو عاجا، يستنطق صمتها، ويشكلها في هيئة أو وضع هو منها، وليس منها. كثيرون يقسون على الكاتب حين يتوسلون له أو يحثونه، كي يكون صاحب رسالة مباشرة، وللتعبير المباشر أهله; بعضهم يصيب هدفه، وأكثرهم يخيب سهمه عن رميته. الطيب لم يخلق ليعظ في الجبل، هو عصي على التصنيفات الجاهزة التي يجيدها من هم ليسوا على شيء. قلة هم الذين يستطيعون وضع بلادهم على خارطة الأدب العالمي بكل ما في أهلها من تمزق وجودي يعترف به البعض وينكره الآخر، واستماتة للحفاظ على مناقب الخير التي ورثوها أو ظنوا انهم ورثوها، وبكل ما فيه أيضا من فحولة واستخذاء، وآمال وخيبات. لا يحسن القراءة من لا يرى ما في أقاصيص الطيب ورموزه من رسالات الرفض، والتحدي، والانتصار للإنسانية. حتى «الدومة» (شجرة عظامية من الفصيلة النخلية) أصبحت عند الطيب رمزا للتحدي والرفض. ولعل اتخاذ تلك الشجرة التافهة محورا لنضال جبار أبلغ في تعبيره عن اتخاذ كافكا للقلعة محورا للحياة والنضال في قريته البوهيمية.

لا نسمي الطيب مهاجرا أو لاجئا أو منفيا لأن الأوطان ليست ظواهر جغرافية، فالأوطان ترتحل في قلوب أصحابها. مرة أو مرتين بدا لي الطيب غنيا عن وطنه، لا يستخفه إليه إياب. هذه الاستكانة لرأي شاعره وشاعري الحبيب، ربما كانت تعبيرا عن ألم أمضه كما يُمض الخل اللسان المقروح: رؤية أهله وقد أخذهم من أخذهم قهارة وعلى كره منهم، حتى أصبح وجود الوطن كله ملحقا بوجود فئة من أهله. ولعل الذي أثار حفيظة الكاتب ـ أكثر من العذاب والتعذيب ـ غسيل الأمخاخ ومحو الحكمة المأثورة في بلاد ما عرفت حتى أشد عهودها المعاصرة احلولاكا وزارات للعقل وللحقيقة، وأخ كبير يتنفس على الرقاب. يخشى الطيب على هؤلاء مصير ونستون سمث، فمتخيلات جورج أورويل أصبحت حقيقة في وطن لم يعد لها أصلا. ومتى؟ بعد ان صوحت الأغصان في «حقل الحيوان»، ولم يعد للخنازير الذكية أثر حتى في البلاد التي أنجبتها. لهذا فشت للطيب قالة: «هؤلاء، من أين أتوا؟» تلك قلادة سوء قلدها كبير أدبائنا لمن قلد.

في لقائنا المحضور قال نجم للطيب، وتبعه الأديب الفَطِن، عبد اللّه محمد الناصر لماذا أنت ضنين؟ لماذا لا تكتب؟ تلهفت لسماع الجواب. قال أديبنا: هناك ما هو أهم من الكتابة؟ لم يقنع الجواب السائلين فأردفا: مثل ماذا؟ قال الأديب الكبير: القراءة مثلا. أقطع انه لم يقلها تكلفة; بل كان صادقا فيما قال. فالطيب رجل فِكّير، والقراءة تمنح المرء أفقا غير محدود للتأمل. كما ان الكتاب، كما قال الجاحظ، هو «الجليس الذي لا يطريك، والصديق الذي لا يغريك، يطيل امتاعك، ويشحذ طباعك». وليس مثل الجاحظ قارئ. لقي حتفه بين الكتب حين سقطت خزانة كتبه على أم رأسه. ذلك الحب القتال للقراءة لم يمنع الجاحظ من أن يكون أكثر أهل عصره انهماكا في التأليف في كل ضروب المعرفة; حتى الحيوان كان له موقع في سياحاته المعرفية. لا تئد الكتابة فانها، إن صَدَقت، هي المرشد من الضلال، ولا تكسر القلم فهو المفصح عن الأحوال.

يا زين، يا طيب، يا صالح، وتلك صفات لفضائل تتسابق... كتبت أم لم تكتب، نحن بك فخورون. وفخورون بأن بعض ما أورثته لنا وجد في التاريخ مكانا له مع سفر أيوب.. «ليت كلماتي الآن تكتب. ليتها رسمت ونقرت إلى الأبد في الصخر بقلم حديد» (الاصحاح التاسع عشر/ 3). لقد تُوجت يا زين في مملكتك، مملكة الأدب، مملكة الأثر الباقي; فبقية الممالك كلها أدنى من مملكة لير، لا تساوي حصانا. ويوم تعود، لن تكون عودتك إلى وطنك كعودة أودو ديسوس بعد حروب طروادة، لم يتذكره غير كلبه وممرضته. سيكون في استقبالك وطن ذو زهاء; الذين تعرف والذين لا تعرف من أين جاءوا. ففضلك لا يجهله إلا من يجهل القمر.

| |

|

|

|

|

|

|

|

Re: على الأقل.......رواية واحدة تكفي (Re: مطر قادم) Re: على الأقل.......رواية واحدة تكفي (Re: مطر قادم)

|

الولي الصالح بلا عمامة

ووري الثراء في أم درمان يوم 19 فبراير 009، جثمان الروائي السوداني الكبير الطيب صالح عن عمر يناهز الثمانين، إثر فشل كلوي أصيب به في السنوات الأخيرة، وهي مصيبة عظمي لذويه ولأصدقائه الكثيرين والمعجبين به عبر العالم، وخاصة في موريتانيا التي أحبه أهلها وأحبهم، رحمه الله وأدخله فسيح جنانه، إنا إليه راجعون.وتأتي هذه الفاجعة ونحن علي أعتاب الذكري الحادية والعشرين لوفاة صديقي وصديق الطيب صالح، عبد الله بن أربيه الذي توفي في المهجر بالدوحة في 19 مارس 1988. ترك الطيب صالح بصماته علي الأدب الروائي العربي، الذي بعث فيه الروح من خلال مجموعته موسم الهجرة إلي الشمال وعرس الزين ومريود ودومة ود حامد وضو البيت وبندر شاه وعشرات المقالات والمحاضرات، التي نشرت بلغات كثيرة، خاصة العربية والإنجليزية، التي كان يتميز بالتعمق فيها عن غالبية نظرائه العرب. وقد سماه العديد من النقاد عبقري الرواية العربية. الغوص في أعماق السوداننعم، إن الطيب صالح ابتكر نهجا أعطاه ميزة عن غيره، هي الغوص في أعماق الحياة السودانية، بما تحمل من تراث غني متشعب المصادر، بأسلوب جريء وصادق، معبرا بطريقته المباشرة الراقية عن جوهر الإنسان بطيبه وخبثه، وبساطته وتعقيده، وغضبه ورضاه، مما جعل العالم، خاصة في الغرب، يكتشف جوهر الإنسان العربي الإفريقي المسلم، ويجعل العديدين منهم يعيدون النظر في خلاصات الاستشراق التي بنوا عليها نظرتهم وتعاملهم مع الجنوب وأهله.يشترك الطيب صالح مع أبطال رواياته، في الكثير من الصفات، فهو خليط بين المثقف الذي تربي علي أدب المريدين وزهد المتصوفين، وبساطة القرويين، وكد الفلاحين، وبين طموح المثقف المتضلع في فنون الأدب والرواية والمسرح، الغارق في هموم الإنسان والوطن، المدافع عن عالمه المظلوم، في فلسطين وجنوب إفريقيا، جنديٌ في الصراع بين الشمال المهيمن، والجنوب المناضل، مخلدا ذلك في موسم الهجرة إلي الشمال وفي مقالاته ومحاضراته. والكاتب في كل هذا معتدل دوما في طرحه كما في مزاجه، يفر من المغالاة والتطرف، متمسكا حتي النخاع، بلغته العربية وثوابته الحضارية، وقيمه الإنسانية.إن عبقرية الطيب صالح تكمن في أنه يكتب كما يعيش، لا يتصنع، لا يقلّد، ولا تجذبه المغريات إلي الخروج عن النسق الذهني والمنهج الذي اختاره، فقد دون ما يرضيه، قائلا: إن ما يهم، أن نحتفظ بميزاتنا التي تميزنا عن باقي الأمم، فإذا استعرنا صفات الآخرين نصبح مسوخا.بذلك ابتكر الطيب صالح منهجا للروائيين، قبل جابريل ماركيز وروائيي أمريكا اللاتينية، ومثّل بجدارة إفريقيا بجناحيها الشمالي والجنوبي في عالم الأدب، مما جعل منه أجدر مرشح لجائزة نوبل للآداب، حتي ولو قال إنها لا تشغل باله. لقد أدخلت أعمال الطيب صالح ثورة حقيقية علي الرواية العربية، لأنها لم تجترَّ ما سبقها من تراث روائي، سواء في المضمون، أو الشكل، فجاءت بأحجامها الصغيرة وشخوصها الأصيلة وهمومها المحلية، بعيدا عن المسوح التي أبعدتنا عن ذاتنا وواقعنا، وغربتنا عن أوطاننا، عملا فريدا في عصرنا المائع.علاقات مسكوت عنهابعد قراءتي لـموسم الهجرة إلي الشمال وعرس الزين شعرت وكأني قرأت في سفر حياتي في الحي البدوي الذي عشت فيه، وفي قرية وادي الرشيد، بشخوصها وهمومها وتفاصيل العلاقات اليومية بين البشر والأشياء، وصراعهم الدءوب. وعندما أبديت له يوما استغرابي لجرأته في طرق موضوع العلاقات بين الرجل والمرأة، المسكوت دوما عنها، رد ضاحكا إننا في هذه، أكثر ارتباطا منكم بعادات وسلوكيات إخوتنا في جنوب القارة، لكننا نسجل لكم السبق بـ عقود الزواج التي تضع المرأة الموريتانية في أفضل مكانة. وكانت شخصية الزين في رواية عرس الزين تجسيدا لشخصية عشت معها في القرية، جعلتني كلما حننت إلي صبوتي، أعيد قراءة هذه الرائعة.وفي أحد تعليقاته علي رأي بعض النقاد، الذي عاب عليه طريقة مقاربته العنيفة للصراع مع أوروبا، لم يخش الطيب صالح أن يصف كتَّاب الضفة الجنوبية الشرقية للبحر المتوسط بأنهم أوربيون من منطقة قريبة من اليونان، أما نحن أهل الجنوب فواضحون وحريصون ومختلفون. مضيفا إنني كتبت بهذا الإحساس عنف الصراع مع الغرب لأنني عشت في لندن سنوات أطول، وتعمقت في حياتهم أكثر من هؤلاء الأساتذة. وذكّرني هذا التعليق بما حدثني به زميل كان لنا في الجامعة العربية من السودان، عن ردة فعل مماثلة لخيي بابا شياخ، أيام تدريبهما في هيئة الإذاعة البريطانية، سنة 1963، حيث قال لبعض زملائهما من عرب الضفة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط: سبحان الله! أنتم تتصورون أنكم أرفع شأنا منا لسمرة بشرتنا، بينما نحن أحفاد رجال لبوا نداء الجهاد، فانطلقوا إلي أصقاع الدنيا، ونشروا الرسالة المحمدية، واختلطوا بشعوب الأرض في مشارقها ومغاربها، حتي صارت ألواننا كما ترون، بينما ورثتم أنتم بياض البشرة وزرقة العيون من آبائكم الصليبيين الذين احتلوا أرضكم، بعدما تقاعس أجدادكم عن الجهاد، وبقوا مع القاعدين!.وخلال لقاءاتي المتعددة به، كنت اشعر بأنه ـ وهو في هدوئه وحركاته ونظراته ـ يناجي نفسه، ويتأمل حتي في البديهيات، يستمع إليك بأدب واحترام رغم شرود نظراته، يخاطبك بصوت جهوري وبلغة تغلب عليها نبرة أهل السودان الشجية؛ يلبس بتقشف ولكن بأناقة، سواء في زي الفرنجة أو في الثوب والعمامة والنعل المرقط، وهذا ما جعل محمد بن عيسي سيد أصيلة ومهرجانها السنوي، يصف الطيب صالح بـالولي الصالح حتي بدون عمامته ويقول إنه كلٌّ كامل، لا ينافق ولا يحابي، لا يحاسب ولا يلوم. الطيب صالح في موريتانيا في شهر أكتوبر سنة 1975، قام الطيب صالح الذي كان يشغل منصب مدير وزارة الإعلام القطرية، بزيارة موريتانيا، ملبيا دعوة كنت قد سلمتها له باسم الحكومة، عندما كنت أتولي الإدارة العامة للإذاعة الوطنية، حيث قابلته في ربيع تلك السنة في الدوحة، بمناسبة انعقاد الجمعية العامة لاتحاد الإذاعات العربية، إلي جانب حملي رسالة من وزير الثقافة والإعلام أحمد بن سيدي بابا، إلي نظيره القطري، تتعلق بإقامة علاقات تعاون بين الوزارتين، وتعبر عن رغبة موريتانيا في الدفع بعجلة نمو قطاعها الثقافي، الذي ظل بعيدا عن دائرة الاهتمام منذ الاستقلال. وقد اصطحب الطيب صالح معه في هذه الزيارة، بعض التمويل، خُصص جله للمعهد الموريتاني للبحث العلمي الذي كان في طور الإنشاء، وبفضله انطلقت حملة شهيرة لجمع المخطوطات وغيرها من مواد تراثية، تكللت بنجاح مشهود، ثم قُدم الباقي لدعم مؤسستي وكالة الأنباء والشعب، الناشئتين. وقد استقبل رئيس الجمهورية المختار بن داداه، الطيب صالح كما استقبله عدد من الوزراء والوجوه البارزة الأخري في الدولة والمجتمع، كما أقيمت له عدة حفلات، ثم زار روصو والمذرذرة ونواذيبو وشينقيط وأطار، صحبه وفد يضم أمين عام وزارة الثقافة والإعلام، ابنو بن ابنو عبدم، ومدير عام الإذاعة، ورئيس قسم الأدب الشعبي محمدن بن سيد إبراهيم. ورغم أن الطيب صالح كان عارفا بمآثر الشناقطة الذين استوطن العديد منهم السودان، ومن أشهرهم محمد صالح الشنقيطي، رئيس أول مجلس تأسيسي للسودان عند استقلاله ـ فقد انبهر بمعارف الموريتانيين، الذين قابلهم في تجواله، ومنهم خيي بابا شياخ، إبان تدريبه في لندن سنة 1963، عندما كان هو رئيس قسم الدراما في البي بي سي، كما تعلق أيما تعلق بالفن الغنائي والموسيقي الموريتاني. ومن ذكرياتي عنه خلال تلك الرحلة، هدوؤه وتأمله الذي لا ينقطع، وتواضعه وصدقه؛ فعندما قدمته لرئيس الجمهورية خلال استقباله له، علي أنه أديب وشاعر، لم يتردد في القول عفوا لست بشاعر.ولم يبد أي تذمر من الرحلة البرية الشاقة عبر الطريق غير المعبدة بين نواكشوط وروصو ثم المذرذرة، بل اغتبطها لأنها ـ كما قال ـ مكنته من اكتشاف مخزون من الثقافة الدينية والعربية لم يكن يتوقعه، بعد أن التقي بالكثيرين من حملته، خاصة في ليلة المبيت عند حاكم المذرذرة إسلمو بن الغوث رحمه الله، وحضور المغفور له الفنان الموهوب محمد بن اعلي وركان.وقد مرت الرحلة كلها بسلام، سواء في روصو حيث استقبلنا محمد غالي بن البو والي الترارزة، أو نواذيبو التي استقبلنا فيها المغفور له واليها حمّاده بن الزين، ثم شنقيط وأطار؛ وكان الحادث الوحيد الذي أقلق الجميع هو عندما انحرفت طائرتنا عن مهبط شنقيط. إذ تسببت الغيوم المفاجئة وحرارة الطقس، في انحسار الرؤية، فضيعنا الوادي ونخيله، محلقين فوق رمال متراصة التلال كأنها أمواج بحر، عرفتُ أنها مفازة لمقالگ الشهيرة؛ محاولين كتمان الخوف الذي لم يعد قاصرا علي أحد الزملاء الذي كان غاضبا من تماديَ في التصوير وأنا جنب الطيار، حتي لا أسجل تلك اللحظة الاستثنائية؛ لكن العجوز الماهر گلودك الذي تجاوز السبعين من عمر، قضي معظمه في موريتانيا، كان غير مرتبك ولا قلق. وبعد دورات عديدة، شرع في النزول فوق قاع يخلو من أي علامة، سوي سيارات لاندروفر التي كانت تنتظر الوفد. وفي شينقيط، زرنا مكتبة أهل حبت الشهيرة، وتحدثنا مع عدد من أبناء المدينة أشفوا غليلنا من تاريخها وماضيها الزاهر، مؤكدين تشبثهم بما بقي منها مهما كلفهم ذلك، وخلال هذه الرحلة التي دامت ثلاثة أيام، كان الطيب صالح يطلب أحيانا الاستماع إلي بعض الأغاني التي صحبناها مسجلة علي أشرطة مصغيا بكل جوارحه، متسائلا أحيانا عن نوع البحر وشرح بعض الكلمات، منبهرا بصورة خاصة بقصائد البرعي التي كان سيداتي يغنيها.ومن الصدف، أن أول أغنية سجلت لديمي بنت آبه سنة 1975، كانت خلال حفلة أقامتها الإذاعة علي شرفه، حيث دُعي الشريط باند الطيب صالح فكان المعجبون يطلبونه بهذا الاسم، وكان أثناء الليالي السبع التي قضاها بين ظهرانينا، لا يكل من طلب المزيد من الحديث عن مناقب العلماء ومشائخ المحاظر وتاريخ موريتانيا وعلاقاتها ببقية العالم، خاصة الإفريقي، مستغربا سعة حفظ جلسائه، قائلا سبحان الله، لماذا، لا تكون موريتانيا هي أول مكان انطلق منه العرب؟ وقد كتب الطيب صالح بحميمية عن هذه الرحلة عدة مرات، مشيدا برفاقه فيها، مرددا دوما، .. موريتانيا هي أحد المعاقل التي يعوّل عليها في الحفاظ علي اللغة العربية.مواقف نبيلةأما عبد الله بن أربيه فقد ربطتني به علاقات حميمة، رغم أننا لم نكن نلتقي إلا في مناسبات محدودة في نواكشوط أو في الداخل، لكنني كنت كلما قابلته، يغمرني بحرارة ترحابه، الذي يُزيل أي حرج، مع بشاشته الفطرية وكرم ضيافته، وفوق ذلك ما يشهد به كل من عرفه، كأحد الفتيان الفوارس، الذين لا يشق لهم غبار في فنون الشعر الفصيح والعامي، وثقافة البيظان والكور وأيام العرب والمسلمين.هذا إلي جانب سمعة طارت في الآفاق، وعزة نفس، تجعله لا يبيت علي ضيم، عصي علي مغريات الشباب الذي تمتع فيه بأزهي لحظاته، ناهلا من شتي أنواع العلوم المحظرية، قبل أن يزاول التعليم باللغة الفرنسية، ويلتحق بمراكز تدريب في أوروبا، ليكون من أوائل دبلوماسيي الدولة الحديثة، حيث مثل موريتانيا بجدارة في أوربا، ثم القاهرة، كثاني سفير فيها مع الاعتماد في سوريا، وفي مجالات عدة من الإدارة وخاصة الإقليمية. وكم سمعت عنه من مواقف نبيلة مع الضعفاء والمحرومين، وتفان في العمل دون مماطلة أو تعسف. وقد تولي بعد ذلك إدارة المراسيم في رئاسة الدولة، وأبلي فيها البلاء الحسن إبان فترة رئاسة العقيد محمد خونا بن هيدالة، الذي كان ينفر من ترتيبات المراسيم. وقد التحق بعد ذلك باليونسكو عن طريق مديرها العام آنذاك أمدو مختار امبو الذي كان يعرفه ويقدر كفاءته ومواهبه فانتُدب للعمل في مكتبها الإقليمي بالدوحة، الذي كان الطيب صالح يديره. وهنا بدأت رحلة صداقة لم يقطعها إلا رحيل عبد الله. لكن الطيب صالح ظل يذكرها في كل مناسبة، وخاصة في أعمدته الثابتة في المجلات المهاجرة، وفي الأحاديث العامة والخاصة، ويذكر معها مواهب عبد الله وموسوعيته. فقد كتب يوما في مجلة المجلة لقد أعادني عبد الله إلي التتلمذ، في الشعر العربي وتذوقه، فاكتشفت عن طريقه مقاصده وأسراره، وأرشدني إلي شعراء لم تكن لهم مكانة لدي، خاصة غيلان ذا الرمة، الذي ربطني به إلي اليوم.وقد يكون تعلق الصديقين بهذا الشاعر رقة شعره وتعلقه بالبادية، وعفاف لسانه، حيث قيل إنه لا يُحسن المدح ولا الهجاء، وأذكر أن عبد الله كان يردد كلما تذكر مواطن صبوته في أمشتيل وآوكار وأگان، الشبيهة بأرض ذي الرمة في الدهماء وتلال حزوي:مطلع رائعة الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيديه النونية:أدمعا تُُبقيان بغرب عين وقد عاينتما دار الكـــنين أليس من الوفاء لقاطنيها إزالة ما يُصان بكل عـين بلي، إن البكاء علي المغاني بمنهاج الصبابة فرض عيني وإن لم يبق منها غير رسم كوشم في نواشر مـعصمين فإن لها يدا دينا عليـــنا وحـتم أن يـؤدي كل دين ويشفعها بأبيات ذي الرمة عن موطنه بالدهماء وتلال حزوي:ألا ليت شعري هـل أبـيتـن لـيلة بجُمهور حزوي حيث ربتني أهلـي وصَوت شمال زَعزعت بعد هجـعة ألاءً وأسباطاً وأرطي من الحـبـل أحب إلـينـا مـن صـياح دجـاجة وديك وصوت الريح في سَعف النخلومما ينسب إلي ذي الرمة أو أحد إخوته أبيات، قد تليق بهذا المقام:نعي الركبُ أوفي حين آبت ركابهم لعمري لقد جاؤوا بشرٍّ فأوجعوانعوا باسقَ الأخلاق لا يُخلفونه تكاد الجبال الصم منه تصدّع خوي المسجد المعمور بعد ابن دلهم فأضحي بأوفي قومُه قد تضعضعوا تعزيتُ عن أوفي بغيلان بعده ولكن ٌنكاءُ القرح بالقَرح أوجع اللقاء الأخيركان ذلك في باريس، خريف سنة 1988، بمناسبة اجتماع المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو ومجلسها التنفيذي الذي كنت عضوا فيه، بينما كان الطيب صالح في زيارة للمنظمة التي يعمل رئيسا لمكتبها اٌلإقليمي لدي دول الخليج العربية، مع الإقامة في الدوحة، وكنا نزور دائما عبد الله بن أربيه في مستشفاه خارج باريس، ثم في فندق بالدي بالحي الخامس عشر بباريس، حيث كان يتابع العلاج من المرض الذي ألم به، ولم يمهله طويلا،؛ وما أن تقابلنا ثلاثتنا في اليوم الأول للقاء، حتي احتضننا بحرارته، وروح دعابته المعروفة قائلا مرحبا بالسوداني الذي اختار الهجرة إلي الشمال حتي استوطن لندن عاصمة الضباب، وهجر الدفء والصحراء، ومرحبا بـ الموريتاني الذي أبدل هدوء الرشيد بضوضاء باريس تلك كانت بداية حديث لا ينسي، كان محوره اليوم الأول مدونة الشعر العربي، التي كان عبد الله راوية لها، بينما كان الطيب صالح يستمع وكأن الطير فوق رأسه، إلا إذا قاطعه مستوضحا عن معني لم يستسغه، ثم استرسلنا في حديث عن عادات موريتانيا والسودان والتشابه بينهما، واتخذنا من بعض روايات الطيب صالح منطلقا لذلك التماهي، فخرجنا بأنّ ما بين الشعبين من تشابه في العادات والتقاليد، ونمط الحياة الاجتماعية، واللباس، خاصة النسائي منه، والارتباط بالقارة السمراء والتمازج مع شعوبها وثقافتهم وفنهم الموسيقي، الذي نشترك معهم في أدواته ونبراته وسُلّمه الخماسي ـ أن كل هذا لا يشفي الغليل. وأننا لن نفاجأ بأن يثبت أحدهم يوما ما قيام هجرات في الزمن الغابر من الجزيرة العربية إلي السودان ثم موريتانيا، والعكس. ثم ودعنا عبد الله، لنقضي وقتا طويلا في أحد المطاعم، وكان الطيب صالح منزعجا لما وصلت إليه الأوضاع في بلاده، بعد أن تعطلت مشروعات التنمية وأهمها قناة جونغلي وسيطر الجيش الشعبي لتحرير السودان علي مناطق واسعة من البلاد، حيث قال يجب أن تنتهي هذه الحرب قبل أن يفقد السودان أعز ما لديه، وهو استقلاله وهويته، حتي ولو كان ذلك بالانفصال.كما تطرقنا إلي هموم الأمة العربية والإسلامية، فكان متشائما من المستقبل الذي ينتظرنا، ونحن نعيش تلك الأيام إرهاصات بدايات تفكك الكتلة الشرقية وسقوط الاتحاد السوفيتي، وخلصنا إلي أن الجهل والاستبداد هما مصدر كل الشرور. صاحب المقال كاتب ودبلوماسي موريتاني نقلا عن جريدة القاهرة عدد24فبراير 2009

| |

|

|

|

|

|

|

|

Re: على الأقل.......رواية واحدة تكفي (Re: مطر قادم) Re: على الأقل.......رواية واحدة تكفي (Re: مطر قادم)

|

وفي رزنامة الاستاذ كمال الجزولي

مُعَلَّقَاً بِخُيُوطِ الشَّمْسِ الغَارِبَةِ .. مَضَى!

"الحياة يا محيميد ما فيها غير حاجتين اتنين .. الصداقة والمحبة"!

ود الرَّوَّاس

(بندر شاه: مريود، ص 37 ـ 38)

(

1)

في الثامنة من مساء الثلاثاء 17/2/09 قرَّر محمود صالح، الصديق الصدوق للطيِّب صالح، والذي بقي ملازماً له في رقدته الأخيرة، مثلما في كلِّ أوقات مرضه العصيبة خلال الفترة الماضية، أن يتوجَّه من مستشفى سانت هيلير في ضاحية ميرتون، بجوار ويمبلدون جنوب غرب العاصمة البريطانيَّة، حيث يرقد الطيِّب بعنبر هاري سيكوم لغسيل الكلى، إلى شقة إبنه الكائنة بناحية المطار غربيَّ لندن، كي يأخذ قسطاً من الراحة، يعود بعدها ليبقى قريباً من خدن روحه. لكنه ما كاد يبلغ الشقة، ولم تكن قد مضت على مغادرته المستشفى سوى أقل من ساعتين هي مسافة الطريق الزَّمنيَّة، حتى رنَّت نغمة جواله تنقل إليه الفاجعة:

ـ "عُد فوراً. حالة الطيِّب تردَّت، فجأة، إلى أدنى درجة"!

............................

............................

ظلَّ الطيِّب، طوال السنوات الماضية، في صراع يشتدُّ ويخفت، ليشتدَّ مجدَّداً، مع الداء الوبيل الذي أصاب كليتيه. وفي الأثناء ظلَّ يتردَّد على الأطباء بين لندن والقاهرة، أملاً في وصفة تستبعد مخايل عمليَّة نقل الكليَّة التي كان من رأي بعضهم ألا بديل عنها. ومع الأيام تكاثر، للأسف، أصحاب هذا الرأي من الاختصاصيين هنا وهناك، حتى صاروا أغلبية عظمى. فبدأ مشوار المعاناة في البحث عن مانح متطوِّع ملائم، وفي المفاضلة بين بلد وبلد، وبين مستشفى ومستشفى، وبين جرَّاح وجرَّاح.

أخيراً وُجد المانح، وهو شاب من كوستي أصرَّ على عدم ذكر اسمه، فأدخِل مع الطيِّب مستشفى ميديكال كير الخاص بدُبَي، في فبراير 2008م، حيث تقرَّر إجراء العمليَّة هناك على يد الجرَّاح السوداني الكبير كمال ابو سن. سوى أن الفحوصات التحضيريَّة ما لبثت أن كشفت، للأسف، عن ضيق في أحد شرايين الطيِّب التاجيَّة، نتيجة إدمانه التدخين أغلب سنوات عمره، مِمَّا استلزم وضع دُعَامة في الشريان المعطوب لتوسيع مجرى الدَّم، مثلما استلزم تأجيل العمليَّة، ضربة لازب، لسنتين على الأقل!

عاد الطيِّب إلى لندن ليواظب على الغسيل ويحاول التعايش معه. لكنَّ ارتخاءً مفاجئاً وقع في الدُّعَامة، بعد ما لا يزيد عن الخمسة أشهر من وضعها في الشريان، مِمَّا استدعى نقله، على عجل، إلى مستشفى برومتون التخصُّصي لأمراض القلب، حيث أجريت له، في يوليو، عمليَّة أخرى لاستبدالها. غير أنه أصيب، عقب العمليَّة، بجلطة في الدماغ أدخلته في حالة تنويم استمرَّت لثلاثة أشهر قضاها بغرفة العناية المركَّزة!

في نوفمبر أفاق تماماً، وبمستوى أشاع التفاؤل في نفوس أطبائه وأسرته وأصدقائه، فتمَّ نقله إلى مستشفى سانت هيلير القريبة من مسكنه، ليبقى تحت العناية الاعتياديَّة، والمداومة الروتينيَّة على الغسيل ثلاث مرَّات في الأسبوع. وبالفعل بدا، خلال الشهرين التاليين، أنه قد استعاد شهيَّته للطعام، وللقراءة، وللمؤانسة، وأن صحته، بوجه عام، آخذة في التحسُّن، حتى أنه شرع في ممارسة رياضة المشي والتمارين على الدَّرَّاجة الثابتة.

لكن حالته انتكست، فجأة، للأسف، مع خواتيم يناير المنصرم، فدخل في إغماءة أخرى. ورغم كلِّ ما بذل الأطباء من جهد، إلا أن خط التدهور العام في صحَّته راح يواصل انحداره بسرعة متزايدة، يوماً عن يوم، وساعة بعد ساعة، حتى أسلم روحه الطاهرة لبارئها قبل ساعتين من منتصف تلك الليلة الشتائيَّة التي ما انفكَّت ريحها تعول .. ويب .. ويب .. ويب!

............................

............................

قابلته آخر مرَّة قبل عامين. كان في إحدى زياراته إلى القاهرة، وكنت هناك بالمصادفة. إلتقينا على مأدبة غداء بشقة محمود، مع لفيف من أصدقائه وندمائه السودانيين والمصريين، وكان فيهم الشاعر صلاح أحمد محمد صالح، والشاعر الياس فتح الرحمن، والكاتب حسن ابَّشر الطيِّب، والصحفي مرتضى الغالي، والكاتب المصري المتخصِّص في أدب الأطفال محمود سالم، والكاتب والمترجم المصري عبد الرحيم الرفاعي، صديقه المقيم، حالياً، مع أسرته بجنيف، والذي زامله، لسنوات طوال، بهيئة الإذاعة البريطانيَّة، والذي يحرص على مرافقته إلى القاهرة كلما نزل إليها، وآخرين. كانت الجلسة ودودة، ومحفوفة بكرم أسرة محمود الفياض. وكان الأنس شائقاً تتخلله، كالعادة، لمعاً من القفشات المصريَّة. لكنَّ الطيِّب كان بادي الهزال والإعياء والرهق والهمِّ، ولا يكاد ينبس ببنت شفة، بل لم يكن نادراً ما يدع رأسه يتكئ على كتفه، ويدخل في نوبات إغفاء متقطعة، كلما غافل العيون المشتاقة، وكلما انزلق الكلام بعيداً عنه! وعندما نهضنا إلى المائدة الدسمة لمحت إناءين كبيرين فاخرين يتوسَّطانها، في أحدهما (أم رقيقة)، وفي الآخر (ملوخيَّة مفروكة). تذكَّرت، على الفور، ليلة سهرنا، الياس وشقيقي محمد وشخصي، قبل سنوات طوال، في شقة الطيِّب بالقاهرة، ذات شتاء قارس لبرده أزيز في الحنايا، ولصقيعه عضَّة في العظام، برفقة أصدقائه محمود صالح وحسن ابشر وعبد الرحمن سعيد والسِّر قدور وعمر يوسف، ثمَّ تعشينا، آخر الليل، على مزاجه الموغل في سودانيَّته، بـ (مُلاح وَرَق) كان أحضره له، بناء على طلبه المخصوص، صديقه حسن ابشر الذي كان يقيم، وقتها، مع أسرته هناك. قلت أداعبه بتلك الذكرى، عساه يخرج من حالة الصمت والكآبة التي تغمره. لكنه اكتفى بابتسامة كابية، وبدا كما لو لم يسمعني جيِّداً، مثلما بدا فاقداً الشهيَّة، لا للكلام، فحسب، وإنما للطعام أيضاً .. حتى السوداني الذي يفضله من بين أطعمة العالمين، رغم أنه لا يأكل، في العادة، إلا قليلاً، لكنه يبتهج لمرآه على المائدة، مثلما يبتهج لمرأى كلِّ شئ سوداني!

أوَّل المساء أوصلناه، الياس ومرتضى وشخصي، بعربة الياس، وكان نائماً تقريباً، إلى حيث يقيم بالشقة التي كان يؤثرها على ما عداها، كلما زار القاهرة، والكائنة في البناية رقم 34 بالمهندسين ـ شارع جامعة الدول العربيَّة، وكنت سمعته، مرَّة، يتحدَّث عن رغبته في شرائها، لكنني لا أعلم إن كان فعل أم لا. أيقظناه، فترجَّل بصعوبة، وودَّعنا. لكنَّ إحساس قلق غامض ما لبث أن اجتاح ثلاثتنا، ونحن نبصره يعبر الرصيف، بخطو متثاقل، إلى مدخل العمارة، محاولاً أن يتفادى ثلة من الصبية كانوا يتسابقون بدرَّاجات رياضيَّة ملوَّنة. مع ذلك رأيناه يتمكَّث قليلاً، قبل أن يدلف، ليردَّ تحيَّة البوَّاب وزوجته وعيالهما، وقد هبُّوا لاستقباله خفافاً، ثمَّ يدخل يده في جيب جاكتته الداخلي يوزِّع على الأطفال ما تيسَّر.

............................

............................

نفس هذا البوَّاب كان سألنا، عندما جئنا، الياس وشقيقي محمد وشخصي، نلبي دعوة الطيِّب في تلك الليلة الصقيعيَّة قبل سنوات طوال:

ـ "مين الراجل الطيِّب ده؟! أنا بشوف صورو في الجرانين، وبيجي عندو باشوات ياما .. ده باين عليه باشا حقيقي"؟!

ـ "أيوه .. ده راجل مشهور قوي في العالم كلو .. إنت بتعرف نجيب محفوظ يا حاج؟! أهو ده بقى زي نجيب محفوظ"؟!

ـ "بس هوَّ يا بيه، الله يجبر بخاطرو، بيقعد معانا عالدكَّة هنا، وبياخد ويدِّي معانا في الكلام، وساعات كمان بيشرب معانا الشاي الكشري اللي بتعملهولو الوليَّة مراتي"!

خطرت لي، لحظتها، خاطرة كاريكاتيريَّة غاية في الطرافة: الرِّوائي الكبير الذي صُنفت روايته (موسم الهجرة إلى الشمال) ضمن أفضل مائة عمل أدبي في التاريخ البشري، والذي تتهافت كبريات دور النشر العالميَة على نشر أعماله بملايين النسخ، وبما يربو على الستين لغة حيَّة، ليطالعها الناس في القارَّات كلها، وتدرَّس في أعرق الجامعات، ويضع طلاب الدِّراسات العليا بحوثهم حولها ليحصلوا على درجات الدكتوراه والماجستير، وتتردَّد أسماء أبطاله في أركان الدنيا من أقصاها إلى أقصاها، يقيم، في تلك الساعة، في شقة بسيطة بالقاهرة، يسهر مع الأصدقاء على سمر رائق، ويقدِّم لهم طعام السودانيين على العشاء؛ وفي الصباح، على حين تتبارى جميع المؤسَّسات الصحفيَّة والثقافيَّة على لفت انتباهه إليها، ويتسابق كلُّ المبدعين والنقاد، كبارهم قبل صغارهم، على الفوز بموعد للقائه، يروق له هو أن يجلس على (دكَّة) في مدخل عمارة ليتآنس ويشرب (الشاي الكشري) مع أسرة بوَّاب من عامَّة الناس!

إلتفتُّ إلى الحاج قائلاً:

ـ "آه .. طبعو كده، أصل هوَّ راجل حكيم، ومتواضع قوي .. وضارب الدنيا صرمة كمان"!

فانطلقت زوجة الحاج تلهج بدعوات من القلب:

ـ "إلهي يارب ينوِّلو اللي في مرادو، ويديلو الصِّحَّة وطولة العمر، ويزيدو كمان وكمان"!

............................

............................

ما كاد محمود يغلق جوَّاله، حتى عدل عن دخول شقة إبنه وهي على مرمى حجر، ليخفَّ راجعاً، من فوره، إلى المستشفى، برغم الإرهاق الذي قشعه عن جسده، فجأة، قلق مزلزل! وصل المستشفى عند منتصف الليل. دلف إلى المبنى راكضاً، وقذف بنفسه داخل العنبر، يحدوه بصيص أمل في أن يجد الحالة قد تحسَّنت شيئاً. كانت هناك زوجة صديقه الاسكتلنديَّة جولي وبنتاهما سارة وسميرة يجهشن ببكاء حار. أما الإبنة الثالثة زينب، المقيمة، مع زوجها وأطفالها، في ألمانيا، فقد غادرتها على عجل في طريقها إليهم، لكنها لم تصل بعد. وأما بشير، شقيق صديقه، فقد كان، ساعتها، بين السماء والأرض، نهباً لقلق عاصف، حيث كانت طائرته ما تزال تقطع المسافة بين الدوحة، مقرِّ عمله، وبين لندن. وأما صديقه نفسه فقد كان مسجى على السرير الأبيض بلا حراك، تغمره المحارم الطبيَّة والسكينة الأبديَّة .. كان الأديب العظيم والإنسان النادر قد ودَّع الحياة والأحياء في تمام العاشرة من ذلك المساء الصقيعي الحزين!

(2)

ـ "كذابة المرة التقول ولدت مثل محجوب ود جبر الدار"!

ود الروَّاس

(بندر شاه: مريود، ص 39)

في يوليو عام 1929م ولد الطيِّب بكرمكول لعائلتين؛ إحداهما، وهي عائلة مشاوي، تنتمي إلى البديريَّة الدهمشيَّة من جهة أبيه محمد صالح، والأخرى، وهي عائلة زكريا، تنتمي إلى الركابيَّة من جهة أمِّه عائشة حمودة.

قضى الطيِّب طفولته الباكرة، هو وشقيقته علويَّة وشقيقهما الأصغر بشير، في كرمكول، حيث درس الكتاب. ولمَّا كان الفقر حالة عامَّة فاشية في كلِّ أنحاء السودان على أيام الاستعمار البريطاني، والناس ما ينفكُّون يرتحلون من الأرياف إلى المدن الكبيرة سعياً وراء الرزق الأوفر لأسرهم، والتعليم الأفضل لأبنائهم، فقد ارتحل والد الطيِّب، أيضاً، بأسرته، عام 1940م، من عمق مزارع الشمال، إلى ميناء بورسودان على ساحل البحر الأحمر.

في مدرسة بورسودان الأميريَّة درس الطيِّب المرحلة الوسطى. ويروي عنه قريبه الأستاذ الصحفي عماد الدين أبو شامة أنه لم يكن يستنكف، خلال تلك السنوات، أن يعمل، أثناء العطلات، كبائع خُضَر متجوِّل في أزقة (ديم مدينة) ينادي على البصل والفجل والليمون، كي يخفف من أعباء مصروفاته عن كاهل والده. ولشغفه بالاطلاع فإنه كثيراً ما كان يغشى مكتبة كبيرة بسوق بورسودان، فإذا ما أعجبه كتاب، ولم يكن يملك ثمنه في العادة، قرأه بأكمله داخل المكتبة نفسها، خلال بضعة أيام، واقفاً، في كلِّ مرَّة، يتظاهر بالبحث عن كتاب ما (أجراس الحريَّة، 22/2/09).

إجتاز الطيِّب المرحلة الوسطى، ونجح، عام 1944م، ضمن مائة وثلاثين تلميذاً فقط من جملة خمسمائة من كل أنحاء السودان، في الالتحاق بكليَّة غردون لدراسة الثانوي. لكنَّ الكليَّة ما لبثت أن خُصِّصت، عام 1946م، للمدارس العليا (الجامعيَّة)، فتوزَّع طلابها إلى مدرستين ثانويَّتين، حنتوب ووادي سيدنا، وكانت الأخيرة من نصيب الطيِّب، ثمَّ أنشئت خور طقت لاحقاً. هكذا أكمل الطيِّب دراسته الثانويَّة بوادي سيدنا، عام 1948م، وجلس لامتحان الشهادة السودانيَّة (كيمبردج)، فنجح في الالتحاق بمدرسة العلوم لدراسة الزراعة في الكليَّة بوضعها الجامعي الجديد. لكنه سرعان ما هجرها بعد عام واحد، لسبب غير معلوم، وإن كان الظنُّ الغالب أنه لم يكن، أصلاً، راغباً في ذلك التخصُّص. وما زال أبناء دفعته، حتى الآن، محتارين في سبب اختياره، منذ البداية، لمدرسة العلوم، مع أن مدرسة الآداب كانت تعتبر مكانه الطبيعي، خصوصاً وقد كان النجم الأدبي الأسطع المدرسة الثانويَّة، وسكرتير جمعيَّتها الأدبيَّة الدائم لا ينازعه في ذلك أحد!

عقب مغادرته الكليَّة التحق الطيِّب بالعمل معلماً بمدرسة رفاعة الوسطى لمدة عام آخر انتقل بعده، في 1949م، إلى بخت الرضا لمدة سنتين. ومع نهايتهما تصادف أن أعلن القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانيَّة عن حاجته لمذيعين، فتقدَّم، واختير، وسافر إلى لندن عام 1952م، وعمره لم يتجاوز، بعد، الثالثة والعشرين.

في لندن أتيحت للطيِّب الشاب فرص واسعة لإشباع طموحاته الإبداعيَّة، من خلال مواظبته على تثقيف الذات، وتجويده مهنة الإعلام، وانفتاحه على الدنيا الجديدة، فأبدى كفاءة مشهودة في تقديم البرامج الأدبيَّة والثقافيَّة، وفي ترجمة وتحرير وإعداد المواد الإذاعيَّة، وسرعان ما ارتقى، خلال السنوات التالية، إلى منصب مدير قسم الدراما، وتزوَّج من زميلته بالهيئة، واتسعت دائرة صداقاته وعلاقاته المهنيَّة والإنسانيَّة، يعينه في ذلك طبع ليِّن، وخلق دمث، وقلب حان، وذوق رفيع، حيث ظلَّ مبدأه الأسمى هو (المحبَّة والصداقة)؛ حتى النقد كان يرى أفضله ما صدر عن محبَّة.

على أن السَّرد، إبداعاً وإحساناً وتجويداً، ظلَّ هو أكبَّر همِّ الطيِّب، وشغله الشاغل الذي منحه، على قلة إنتاجه من الناحية الكمِّيَّة، جُلَّ وقته وعافيته، فكافأه بالمقابل مجداً وصيتاً ما بعدهما مجد أو صيت، حيث حاز على الكثير من الشهادات الفخريَّة والجوائز والأوسمة من مختلف البلدان؛ وتمَّ تتويجه، عام 1976م، باعتباره (عبقري الرواية العربيَّة)، وقد أصدر عدد كبير من الباحثين المتخصِّصين كتاباً في بيروت بذات العنوان، تناولوا فيه لغته وعالمه الروائي، بكلِّ أبعاده وإشكالاته؛ كما تمَّ ترشيحه، ثلاث مرَّات لجائزة نوبل العالميَّة: الأولى، بصفة غير رسميَّة، من جانب نجيب محفوظ، يوم أبلغوه بفوزه بها، فقال: كنت أتوقع أن تمنح للطيِّب صالح! والثانية، بصفة رسميَّة، عام 2007م، من جانب البروفيسير عامي إلعاد ـ بوسقيلة، أستاذ الأدب العربي بكليَّة بيت بيرل؛ والثالثة، بصفة رسميَّة أيضاً، في يناير عام 2009م، قبل شهر من وفاته، من جانب مؤسَّستين سودانيَّتين هما إتحاد الكتاب السودانيين ومركز عبد الكريم ميرغني الثقافي بأم درمان؛ والمعلوم أن الأخير يدير، منذ سنوات طوال، برنامج (جائزة الطيِّب صالح للرواية في السودان).

لقد استطاع الطيِّب، خلال سنوات وجيزة بمعيار الإنجاز، أن يصل بأهمِّ أعماله، وكلها مترجمة في معظم اللغات الحيَّة، إلى مصاف العالميَّة، وأن يحفر اسمه عميقاً في لوح الخالدين، وأن يمنح وطنه رمزاً آخر، ومواطنيه هويَّة إضافيَّة هي أنهم (مواطنو الطيِّب صالح)!

(3)

لم يقتصر عمل الطيِّب على السَّرد، وإن كان هو الأهمُّ في حياته المهنيَّة، أو على هيئة الإذاعة البريطانيَّة، فحسب، بل لقد عاد إلى بلده عام 1967م مستشاراً للإذاعة السودانيَّة لمدَّة عام. وانتقل إلى دولة قطر، وكيلاً ومشرفاً على أجهزة إعلامها سنين عدداً. ثمَّ عمل مديراً إقليمياً لمنظمة اليونسكو بباريس، ثمَّ ممثلاً لها بدول الخليج. كما عمل كاتباً صحفياً لعمود (وراء الأفق) الشهير بمجلة (المجلة) اللندنيَّة، لأكثر من عقد من الزمن. وفي الأثناء حصل على عدة شهادة أكاديميَّة، من بينها شهادة في الشئون الدوليَّة من بريطانيا.

(4)

بدأت معرفتي بالطيِّب صالح الأديب وأنا، بعد، طالب بالثانوي، من خلال (موسم الهجرة)، عندما نشرت، لأوَّل مرَّة، بمجلة (حوار) البيروتيَّة، نحو منتصف ستينات القرن الماضي. كانت شيئاً صاعقاً يكاد لا يصدق، كأن من كتبها ليس من جنس البشر! أعدت قراءتها مرَّات ومرَّات، وما زلت، منذ ذلك الوقت الباكر، أعود إليها، بين الحين والآخر، في مختلف الطبعات، وأتسقط كلَّ ما يكتب النقاد والدارسون عنها، وعن جماليات الطيِّب عموماً، دون أن أزعم أنني ارتويت تماماً مِمَّا تمنح من متعة وفائدة معاً. ولا غرو، فإن تلك السرديَّة المركبَّة شديدة التعقيد هي، في رأيي، مفتاح (باب السِّر) إلى عالم الطيِّب السردي كله، حسبما ظللت أتتبَّعه بلهفة وشغف، عملاً وراء عمل، من (عُرس الزين) إلى (دومة ود حامد) إلى (نخلة على الجدول)، حتى بلغ أشده في روايته (بندر شاه) بجزئيها الصادرين، حتى الآن، (ضو البيت) و(مريود)، وأسأل الله العلي القدير أن تكشف محتويات مكتبته المنزليَّة عمَّا يكون الراحل قد أراد أن يستكمل به هذا العمل الجليل، وليس سوى محمود صالح من يُعَوَّل عليه في تنقيب كهذا. ثمَّ إن (المنسي) ليس ببعيد عن ذلك العالم. وما زلت أذكر، كمهتمٍّ باللغة والثقافة الروسيَّتين، كم كانت سعادتي عظيمة عندما تولى البروفيسير السوفيتي، آنذاك، فلاديمير شاغال ترجمة (موسم الهجرة) إلى اللغة الروسيَّة، ونشرها بمجلة (الآداب الأجنبيَّة) عام 1975م، ثمَّ عندما ترجم إيغور يرماكوف (عرس الزين)، ثمَّ عندما ترجم ل. ستيبانوف جزئي (بندر شاه)، ثمَّ عندما صدرت هذه الأعمال كاملة في مجلد واحد أنيق عن دار رادوغا بموسكو عام 1982م.

لقد أفضت دقة رسم الطيِّب لشخصيَّة مصطفى سعيد المركزيَّة في (موسم الهجرة) إلى أن يتبدَّى للجميع كما لو أنه شخصيَّة حقيقيَّة تسعى معهم في الحياة، لدرجة أن الأديب علي أبو سن، صديق الطيِّب وزميله، زعم، مرَّة، أنه هو مصطفى سعيد، مستشهداً بما كان الطيِّب قد صرَّح به، ذات محفل دبلوماسي! غير أن الطيِّب، عندما سُئل، لاحقاً، عن جليَّة الأمر، اكتفى بالصمت والابتسام، مفضِّلاً، في ما يبدو، الإبقاء على المسألة برمَّتها في دائرة الغموض!

على المستوى الإنساني تعرَّفت إلى الطيِّب، شخصياً، حين زار السودان في خواتيم سبعينات القرن المنصرم، أو أوائل ثمانيناته. قدَّمني إليه صديقي الراحل الشاعر النور عثمان أبَّكر. وبعدها جمعتنا به الفنانة المسرحيَّة آسيا عبد الماجد في حفل مرطبات صغير أقامته، على شرفه، بباحة بيتها بالشعبيَّة. ثمَّ جمعتنا سهرة لطيفة بصالون قريبه وصديقه السِّر محمد الحسن بحي المقرن، وكان ضمن الحضور الناقدان عبد القدوس الخاتم وعبد الهادي الصديق، والشاعران سيد احمد الحردلو والنور عثمان، والقاص عيسى الحلو، والمغني ود اليمني، وآخرون أنسيتهم. ومنذ ذلك الوقت صرت ألتقيه كلما جاء إلى السودان في زيارات غير رسميَّة، وكلما حباني الحظ، خلال سفراتي المتعددة إلى القاهرة، بأن يكون هو متواجداً فيها. وما عرفت محبَّاً لمصر والمصريين كالطيِّب، اللهم إلا ما بلغنا من تاريخ الإبداع السوداني عن الخليل والتيجاني ونفر آخرين اشتهروا بهذه المحبَّة. وقد قامت للطيِّب هناك صداقات يجلها، لمست بعضها بنفسي وبعضها من مؤانساته الشخصيَّة، ولعلَّ على رأس هؤلاء ناقده الأوَّل، بل أوَّل من شدَّ الانتباه إليه، الراحل رجاء النقاش، وإلى ذلك جابر عصفور، وآخرين.

كان الطيِّب بسيطاً، دائماً، في لغته، وفي حياته، وفي أسلوبه في الكتابة، وفي كلِّ شئ، اللهمَّ إلا الحكمة التي أوتيها، والتي ما تلبث أن تتكشف، لمن يتروَّى ويدقق، من خلال بساطته هذه نفسها التي يمكن اعتبارها، أيضاً، وفي بعض أهمِّ جوانبها، (بساطة مظهريَّة)! فهي، بالقطع، ليست ضرباً من (الغشامة)، بل إنها تلتمُّ، في حقيقتها، على شخصيَّة بالغة الرُّقي، هائلة العظمة. ولقد صدق تماماً عندما ردَّ على من وصفوه بأنه هو مصطفى سعيد، قائلاً: لا، أنا أقرب إلى الزين .. أنا الزين!

بساطة الطيِّب هي (واجهته) الاعتياديَّة في التعامل مع بسطاء الناس، بل ويحبِّذ، ابتداءً، التعامل بها مع كلِّ مَن حوله، ريثما تغوي أحدهم بالتنطع، حينذاك يستل من قرابٍ خفيٍّ أدوات دهاء ما علمت أن مثلها يتوفر لدى سواه!

(5)

ورغم أن الطيِّب ينفي مقاربته الشعر إلا هذراً، لكن ما من عين يمكن أن تخطئ شيئاً من عناصر شعريَّته الخاصَّة التي تشكل، في النهاية، بعض مقوِّمات البناء الجمالي في سردياته؛ وهي شعريَّة بصريَّة سينمائيَّة بأكثر منها لفظيَّة بحتة.

ففي وصفه، في (عُرس الزين)، للإمام في مشهد علاقته الغريبة بأهل القرية الذين كانوا يمقتونه، ومع ذلك يجمعون له مرتبه آخر كلِّ شهر، بينما هو لا يكفُّ عن تذكيرهم في خطبه، دائماً، بالحساب والعقاب، اقتصاصاً لنفسه منهم، يقول الطيِّب: "كان مثل الضريح الكبير وسط المقبرة!" (عُرس الزين، ص 96 ـ 97). وبعد أن رأى نفس الإمام الراقصة سلامة وقد انحسر ثوبها ".. عاد بوجهه إلى محدثه (و) كانت عيناه مربدتين مثل الماء العكر" (المصدر، ص 124). واستطراداً لعلَّ ذاكرة كلِّ مَن شاهد فيلم المخرج الكويتي خالد الصديقي (عُرس الزين ـ 1976م)، الفائز بجائزة خاصَّة في مهرجان كان، سوف تظل تختزن الأسلوب الرائع الذي أدى به الممثل السوداني الكبير الراحل محمد خيري هذا المشهد، رغم أنه لم يستغرق سوى بضع ثوان من زمن العرض!

على أن هذه الشعريَّة بلغت أقصى قممها في (ضو البيت) و(مريود)، بالذات، حيث لم تعُد محض عنصر فني، فحسب، بل جزءاً وقائعياً ضرورياً في السَّرد لا يتجزَّأ من نسيج قماشة (الواقعيَّة السحريَّة) التي كان الطيِّب أوَّل من بدأ اجتراحها باكراً، من خلال (موسم الهجرة) و(عرس الزين) بالأخص، وسبق فيها دهاقنتها الحاليين من روائيي أمريكا اللاتينيَّة الذين ينسب أكثر النقاد، أبوَّتها، خطأ، إليهم! فالزين، في (عُرس الزين)، مثلاً، "ولي من أولياء الله" (ص 35)، أو "لعله نبي الله الخضر (أو هو) ملاك أنزله الله في هيكل آدمي زري" (المصدر، ص 37). لكن، لئن كان (الزين)، أصلاً، نتاج مجتمع (ود حامد)، فإنَّ جُلَّ شغل الطيِّب انصبَّ، بوجه خاص، على ثيمة (الغريب) الميتافيزيقي الذي يهبط، فجأة، من لامكان، ويتلاشى، فجأة، في لامكان، سوى أنه، بين هذا وذاك، يهزَّ المكان المحسوس المرئي هزَّاً، ويرجُّه رجَّاً، محدثاً فيه تحولات عظيمة، خيراً أو شرَّاً، كما لاحظ ذلك باحثون كثر، من بينهم، على سبيل المثال، صديقي عبد الرحمن الخانجي في كتابه (قراءة جديدة في روايات الطيِّب صالح، 1983م).

ففي (موسم الهجرة) قلب مجئ مصطفى سعيد ود حامد رأساً على عقب، ابتداءً من خصائص شخصيَّة حسنة بت محمود، وليس انتهاءً بمقتلها الدراماتيكي هي وود الريس في ليلة واحدة. لقد بلغ التغيير نخاع القرية، ودفع بأسفلها إلى عاليها. وهكذا، برغم ما قد يبدو على حال الحياة، في الغالب، من استمرار (مظهري)، حيث "مع كلِّ هبَّة ريح يفوح أريج الليمون والبرتقال واليوسفندي، خوار ثور أو نهيق حمار أو صوت فأس في الحطب"، إلا أنَّ "الدنيا قد تغيَّرت" (موسم الهجرة، ص 131).

وفي (ضو البيت) كان ما أحدثه بندر شاه من تغيير يستحيل، بذات القدر، نظمه في سلك عاديَّات الحياة، حيث "فجأة اختلَّ ذلك التناسق في الكون، فإذا نحن، بين عشيَّة وضحاها، لا ندري من نحن، وما هو موضعنا في الزَّمان والمكان" (بندر شاه: ضو البيت، ص 19)، و"كانت البلد كأنَّ طائراً رهيباً اقتلعها من جذورها، وحملها بمخلبيه، ودار بها، ثمَّ ألقاها من شاهق!" (نفسه، ص 24)، و"كنا مثل سرب عظيم من طيور مذعورة تفترق لتلتقي، تعلو وتهبط، وتدور بعضها حول بعض، محدثة صراخاً منكراً يصمُّ الآذان" (نفسه، ص 25).

وفي (مريود) يقول الطيِّب على لسان الراوي: "فجأة أحسست بمريم، بُعيد العِشاء أو قبيل الفجر، لا أعلم، لكنني أذكر ظلاماً رهيفاً، وضوءاً ينسكب على وجهي من عينيها .. (و) سمعت صوتها كأنه ينزل من السماء، ويحيط بي من النواحي كافة، تطويه رياح وتنشره رياح" (بندر شاه: مريود، ص 85). ويقول، أيضاً، عن صوت بلال (روَّاس مراكب القدرة) الذي استيقظ عليه الناس، ذات فجر، ينادي من على مئذنة الجامع، بعد إذ كان قد امتنع عن الأذان وعن دخول الجامع منذ وفاة شيخه نصرالله، إنه ".. كان كأنه مجموعة أصوات، يأتي من أماكن شتى ومن عصور غابرة، وإن ود حامد ارتعشت لرحابة الصوت، وأخذت تكبُر وتكثر وتعلو وتتسع، فكأنها مدينة أخرى في زمان آخر" (بندر شاه: مريود، ص 46).

(6)

خريف 1988م، وأثناء سيوله وفيضاناته الشهيرة، كان الطيِّب في إحدى زياراته إلى السودان. فأبلغته رسمياً بقرار اتحاد الكتاب بمنحه العضويَّة الشرفيَّة، فأدهشني الحبور الذي بدا على محياه وهو يحمِّلني شكره للزملاء بلجنة الاتحاد. تفسيري الوحيد لذلك أنه، مع كلِّ هالات الضوء والتكريم والتشريف التي تحيط بهامته السامقة عالمياً، كان يعزُّ أقلَّ القليل الذي يأتيه من وطنه بوجه خاص، ما جعله، طوال العُمر الذي قضاه في بريطانيا، يصرُّ على التمسُّك بجواز سفره السوداني!

قلت له:

ـ "لا .. إنت حتشرفنا في دار الاتحاد وتجتمع مع اللجنة، لكين بعد ما نعمل ليك محاكمة"!

وسألني ضاحكاً:

ـ "محاكمة كيف يعني؟! إنت بتجيب جنس الكلام ده من وين"؟!

ثمَّ ما لبث أن وافق، متحمِّساً، بعد أن شرحت له مشروع الندوة الطريفة التي نعتزم إقامتها لتدارس بعض أهمِّ الإشكاليات التي تثيرها أعماله، في شكل محاكمة بممثل اتهام وممثل دفاع وقاض رمزي لإدارة الجلسة، على أن القاضي الحقيقي سيكون الجمهور!

وهكذا انعقدت (محاكمة الطيِّب صالح) غير المسبوقة، وقتها، بحديقة دار الاتحاد بالمقرن. جلس الشاعر فضيلي جماع في مقعد القاضي الرَّمزي، ووقف المرحوم الناقد عبد الهادي الصديق في خانة الاتهام، والشاعر محمد المكي ابراهيم في خانة الدفاع، وكان حواراً ساخناً امتدَّ إلى منتصف الليل، بمشاركة نقاد وأدباء آخرين من مقاعد الجمهور، بالإضافة إلى الجمهور نفسه. وكان القاضي فضيلي يتيح الفرصة للطيِّب، كلما طلبها، للتعقيب على ما يقال. وما زلت أذكر، على نحو خاص، تعقيبه على ما أثار ناقد متزمِّت، حيث قال الطيِّب ما يعني إن أكثر ما يثير لديه الإشفاق حال من يخترعون للقرية (أخلاقاً) سرمديَّة لا تتأثر بالصراع الاجتماعي، كما وأن أكثر ما يثير لديه الرثاء حال من يحاكمون (الإبداع) بمقايسات (الأخلاق العامَّة)، فلا أرضاً يقطعون للأوَّل، ولا ظهراً يبقون للأخرى!

بعد (المحاكمة) جلس معنا في اجتماع استثنائي للجنة الاتحاد، وسألنا: "كيف يمكنني مساعدتكم"؟ قلنا: "ديوان (إشراقة) تعدَّدت طبعاته الشائهة، حتى لقد التبس شعر التيجاني تماماً. فلو وجدنا منحة من اليونسكو العالميَّة أو الأليسكو العربي لتحقيقه ونشر طبعة منه بكميات كبيرة، لأضحت هذه خدمة للشعر السوداني لا تقدَّر بثمن. ونريد أن نستثمر علائقك في هذا السبيل". تحمَّس للأمر أيَّما حماس، ووعد بالسعي فيه، حالما يصله منا ما يفيد بالميزانيَّة المطلوبة.

رشَّحنا عبد الله علي ابراهيم لتولي المهمَّة، وعبد الله اقترح ضم المرحوم عبد الحي إليه، لكنَّ سوء تفاهم وقع، في ما بعد، من جانب عبد الحي، حول أصل الموضوع وفصله، مِمَّا استغرق فضُّه شهوراً، حتى وقع الإنقلاب، وحُلَّ الاتحاد، وانتزعت الدار، وتفرقنا أيدي سبأ!

(7)

ـ "قلت نعم. قلت نعم. قلت نعم. ولكن طريق العودة كان أشقَّ لأنني كنت قد .. مشيت"!

(خاتمة بندر شاه: مريود، ص 86)

شعب السودان سوف يظلُّ مديناً لأرملته وبناته اللاتي حرمن أنفسهنَّ، بمشاعر إعزاز فياض لذكرى حبيبهنَّ الغالي، حين تنازلن عن فكرة دفنه إلى جوارهنَّ بلندن، ولو أصررن لكان القانون الإنجليزي في صفهنَّ. لكنهنَّ رأين أن من الأوقع تماماً دفنه في ثرى الأرض الغبشاء التي أحبَّها بكلِّ جوارحه، وقال إنها "لا تنبت إلا الشعراء والأنبياء"، وبين ملايين الناس الذين أحبهم، وحملهم في حدقات عيونه، وجعل لهم ذكراً في العالمين، وبقي وفياً لهم إلى آخر رمق في حياته العامرة بجلائل المكرمات، المزيَّنة ببساطة وتواضع المتصوِّفة النائين بأنفسهم عن عرض الدنيا الزائل، حتى مضى وكأنه كان معلقاً، أصلاً، بخيوط الشمس الغاربة!

هكذا أمكن لنا أن نستقبل جثمانه بمطار الخرطوم في الرابعة والنصف من صباح الجمعة 20/2/09، وأن نشيِّعه، في التاسعة والنصف، في موكب مهيب، لنواريه الثرى بمقابر البكري بأم درمان.

............................

............................

إنَّ "موته .. خسارة لا تعوَّض"!

محجوب عن مصطفى سعيد

(موسم الهجرة، ص 104 ـ 105)

وإنا لنشهد بأنه عاش "كأنه وطـَّن نفسه على الموت"!

عبد الخالق عن ضو البيت

(بندر شاه: ضو البيت، ص 132)

فقد "أحبَّ بلا ملل، وأعطى بلا أمل، وحسا كما يحسو الطائر .. حلم أحلام الضعفاء، وتزوَّد من زاد الفقراء، وراودته نفسه على المجد فزجرها، ولما نادته الحياة .. لما نادته الحياة ..!"

(بندر شاه: مريود، ص 85)

وكثيراً ما كان يردِّد أن "ابن آدم إذا كان ترك الدنيا وعنده ثقة إنسان واحد يكون كسبان"!

ود الرَّوَّاس

(بندر شاه: مريود، ص 38)

وكان يقول، أيضاً، إن "القوَّة ليست للجسد، بل للروح والعزيمة"!

(بندر شاه: ضو البيت، ص 35 ـ 39)

كما كان يقول: "يوم يقف الخلق بين يدي ذي العزَّة والجَّلال، شايلين صلاتهم وزكاتهم، وحجَّهم وصيامهم، وهجودهم وسجودهم، سوف أقول: يا صاحب الجَّلال والجبروت، عبدك المسكين الطاهر ود بلال ولد حواء بنت العريبي يقف بين يديك خالي الجراب، مقطع الأسباب، ما عنده شئ يضعه في ميزان عدلك سوى المحبَّة!"

الطاهر ود بلال

(بندر شاه: مريود، ص 64)

............................

............................

اللهم، ها هو الطيِّب أمسى في رحابك، ضارعاً يتكفَّف غوث عزَّتك ببابك، وإنا لنتوسل بك اليك أن تكرم نزله وأنت خير المنزلين، وأن تؤنس وحشته وأنت خير المؤنسين، وأن تغفر له وترحمه وأنت خير الغافرين الراحمين، وأن تعيذه من العذاب وأنت الغني عن عذابه يوم الدِّين، فيمِّن، يا ربُّ، كتابه، ويسِّر حسابه، وثبت علي الصراط اقدامه، وثقل بالحسنات ميزانه، وافرش قبره من فراش الجنة مع الصِّدِّيقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الخرطوم بحري

الأحد 22/2/2009م

| |

|

|

|

|

|

|

|

Re: على الأقل.......رواية واحدة تكفي (Re: مطر قادم) Re: على الأقل.......رواية واحدة تكفي (Re: مطر قادم)

|

الطيب صالح رواية المستقبل

عباس بيضون

الطيب صالح

غاب الطيب صالح لكن غيابه الأدبي تم قبل ذلك بعقود واذا استمعنا لبعض صحبة الطيب فهمنا انه لم يكتب الا تحت الحاح. اذا عجل الطيب الى هجر الأدب فقد هجره غير آسف، قابلته فلم أجده شقيا بما فعل شأن كثيرن خذلتهم مواهبهم وتخلت عنهم النعمة، ظل الطيب أنيسا محدثا وظل خزانة للأدب القديم وراوية للشعر كأن السحابة التي أمضاها في دنيا الأدب لم تنتزعه من مكانه الأولي، مكان المحدث والراوية. مع ذلك لا يجهل عارف بالأدب أيا من عناوين الطيب الخمسة او الستة، لم يكتب كثيرا لكن القليل الذي كتبه بقي جميعه في الذاكرة وقلما تسنى هذا لكاتب من جيله.

كانت «موسم الهجرة الى الشمال» حدثاً مدوياً في الرواية العربية وقلما كان لرواية سواها هذا الحظ. لقيت «عرس الزين» حفاوة حقيقية لكن الناس ظلت تتحدث عن «موسم الهجرة الى الشمال». أما «بندر شاه» ومريود فكانا روايتين لكاتب «موسم الهجرة الى الشمال». هل كان الطيب الصالح كاتب الرواية الواحدة. أم ان الجمهور الذي اقتحمته «موسم الهجرة». وفجرت فيه تطلبا جديدا كان مهيأ لذلك، ولم يكن مهيأ لأكثر منه. لقد سمح لرواية في عنف موسم الهجرة وصداميتها ان تحتل مخيلته لكنه بالتأكيد وجد فيها جوابا راديكاليا. كانت دراماتيكية الرواية تناسب وعيا تاريخيا صراعيا وديناميكيا اوعزت به الموجة القومية. اما الروايات التي تلت موسم الهجرة فقد سبقت تقريباً وعي القارئ. كانت احتفالية وملحمية عرس الزين وسحرية أو فانتازية «بندر شاه ومريود» قفزة اكثر مما يحتمل. كانتا (الروايتان اللتان كتبتا كجزء من ثلاثية لم تظهر فيها ثالثة) فتحا روائيا بحق ولحظة في الرواية لم تتأخر عن العالم بل وجدت، بدون جهد او تقصد، فيه، لكن القارئ لم يكن بهذا التطلب. لم يكن مستعدا لرواية بلا موضوع لكنها كما يدل اسمها (عرس الزين)، نوع من عيد أدبي، من سرد ملحمي لا يتغذى من أي شيء سوى من شاعريته الخاصة، ومن قدرته على انشاء الواقع وعلاقاته في تشكيل فسيفسائي. لم يكن القارئ مستعدا بعد أيضا لاستعارات كبيرة كالتي في «مريود» و«بندر شاه»، اذا كانت لحظة الصراع العنيف قد فتنته في «موسم الهجرة» فقد فاته ان يلحظ الانذار القدري الذي فيها والاستحالة التي تنتهي بالاختفاء والغياب وربما العودة الى مصدر أول خيالي. لقد كان هذا فوق تطلبه. الأرجح ان المديح الرائع في عرس الزين شاقه لكنه لم يلحظ ما فيه من هشاشة ومن مصالحة وهمية. لم يلحظ ان كل ذلك يحمل انذارا بنهاية عالم ما لبث ان انهار في استعارة رائعة في بندرشاه ومريود. استعارة يخرج فيه الاولاد على الآباء، قبل ان يُسحقوا بين الأجداد والأحفاد. لقد كان كل ذلك، من «موسم الهجرة» الى «مريود» نوعا من مرثية توراتية، مرثية عالم يتحول فيه العنف الى سند روحي قبل ان يغرق في الظلمات وتخرج اشباحه من القبور معلنة انهيار الواقع واغتيال الحاضر.

أصدر «الطيب صالح» بعد احدوثته مريود نصوصا من بينها واحد شبه بيوغرافي «المنسي» لكن الناس والقراء بقوا في خبر نصوصه الاولى، اذ ان هذه النصوص لم تستنفد بعد، لم يصدر الطيب سوى أربع روايات تقريبا لكن واحدة منها فحسب وربما اثنتين في الأكثر عرفتا قراءة واسعة. كانت القراءة تقل بمقدار تقدم فن الطيب الروائي. كانت موسم الهجرة رواية قضية، وربما هنا سر انتشارها. لقد وضعت علاقة الشرق والغرب في سياق عنيف وأمام استحالة، لكنها اوحت بأن امتلاك الغرب مثله مثل العودة الى الأصل مسدودان. مع ذلك يمكن الآن النظر إلى موسم الهجرة كرواية ايديولوجية. ان لغتها هي لغة حكم ورسالة متقصدة، لكنها ككتاب ادوار سعيد اللاحق عن الاستشراق حملت نقدا ايديولوجيا. كان مصطفى سعيد مستشرقا ضديا ولم يستطع ان ينزع عنه هذه اللعنة، لكن الطيب صالح في «عرس الزين» كتب بلغة بلا حكم. لغة ذات شاعرية وإيقاع وتشكيل فحسب. كتب ملحمة ناعمة وعيدا لغويا ونصا من شغاف الواقع وماويته، كتب منمنمة كبيرة ولم يعد الموضوع ولا القضية خارج النص او خارج نسيجه. أما في «بندر شاه» و«مريود» وقبل ان تصل رواية اميركا اللاتينية فقد أسس فانتازيا عربية.

رواية بعد رواية كتب الطيب صالح الرواية المضادة اذا كانت رواية نجيب محفوظ هي عمود الرواية العربية، رواية اللغة والشعر والسحر. لقد كان هذا فوق طاقة القارئ العربي. هكذا بقي انتاج الطيب صالح على قلته غير مقروء كفاية. اليوم نجد هذا الأدب يملك من الاصالة ما يتيح له ان يبقى في الزمن، كتب الطيب صالح رواية وآثر بعد ذلك ان يكتب احدوثة، كتب الدراما وبعد ذلك فضل ان يكتب الشعر. كان مقروءا جدا وغير مقروء، مشهورا ومغمورا في آن معا، روائيا كبيرا عاطلا عن الكتابة. لقد كان مقلا ومع ذلك لم يستنفد، وبهذا المتاع القليل نحلم ان المستقبل سينصفه أكثر من الحاضر فكاتب في قامته لا يفوته المستقبل. (عن السفير).

| |

|

|

|

|

|

|

|

Re: على الأقل.......رواية واحدة تكفي (Re: مطر قادم) Re: على الأقل.......رواية واحدة تكفي (Re: مطر قادم)

|

حنين الجنوب إلى الشمال وعكسه:

جمانة حداد

الطيب صالح

كان مصطفى سعيد يشعر بأنه شخص حقيقي وشخص رمزي، وبأنه معنيّ بتجسيد الشخصين معاً، وما يومئان اليه ويدلاّن عليه، ومعنيّ أيضاً بردّ الاعتبار ليس الى ذاته وذكورته فحسب بل الى ما هو أكثر: شعبه، بلاده، أمّته، شرقه، وربما دينه. لهذا السبب يسمّيه البعض بطلاً، وهو بطل حقّاً، من كونه الشخصية الرئيسية في رواية "موسم الهجرة الى الشمال" (1966) للروائي السوداني الطيب صالح الذي مات أمس في العاصمة البريطانية عن ثمانين عاماً.

كان السودان في تلك الآونة "مجهولاً"، الريف منه في شكل خاص، ناس ذلك الريف، المرأة فيه، الرجل الأب، والرجل الإبن، والرجل الحفيد، والعادات والطقوس، والليل والصحراء. بل الحياة كلّها. وقد جاءت تلك الرواية لتنتشل هذا السودان من مجهوليته، وتضعه تحت شمس الخريطة الإنسانية، بل تحت شمس الخلق الأدبي خصوصاً، شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً. ولم يكن هذا بالشيء القليل.

ومنذ تلك الآونة، بل قبلها بكثير جداً، كان صراع الحضارات مقيماً بين الشرق والغرب، بين الشمال والجنوب، ولم يكن أمام ذلك الشاب المهاجر الى الشمال، والذي اسمه مصطفى سعيد، إلاّ أن يحمل معه الى هناك، ذلك العالم السوداني المجهول، بريفه وأهله وأرضه ومفاهيمه وأسلوب عيشه، والمجبول بالتخلف والمحو والنسيان والقمع والغضب والتحدي والجنس، ممزوجاً بالشهوة الى كل شيء.

هكذا وجد مصطفى سعيد، وأكاد أقول الطيّب صالح، لولا التحفظ النقدي، في بريطانيا، المكان المناسب للتعبير عن ذلك كلّه، ولإشعال شهواته كلّها، وفي مقدّمها شهوة التعريف بذاته وببلده، وشهوة فحولته الجنسية التي أراد بها أن يعوّض كل شيء وأن ينتقم من كل شيء. فـ"أيّ شيء (يقول البطل) جذب آن همند إليَّ؟ لقيتها وهي دون العشرين تدرس اللغات الشرقية في أوكسفورد، كانت حية، وجهها ذكي مرح وعيناها تبرقان بحب الاستطلاع. رأتني فرأت شغفاً داكناً كفجر كاذب، كانت عكسي تحنّ الى مناخات استوائية، وشموس قاسية وآفاق ارجوانية، كنت في عينها رمزاً لكل هذا الحنين، وأنا جنوبيّ يحنّ الى الشمال والصقيع".

إلاّ أن الطيب صالح كان أكثر من هذا وذاك، أيضاً وأيضاً. صحيحٌ أنه أخرج السودان من ليله الدفين، وصحيحٌ انه تصدّى من وجهة حديثة لمفهوم صراع الحضارات، والأخلاق، والقيم، متخطياً بذلك "عصفور من الشرق" لتوفيق الحكيم وسواها، إلاّ أنه كان صاحب لغة سردية جديدة، في الأدب العربي، متطلعة الى التجريب والاختبار. ولأجل هذه المكوّنات الثلاثة، استطاع أن يحتل منزلة، حملت البعض على اعتباره معها "عبقري الرواية العربية".

مكانته الأدبية هذه، التي من ركائزها فضلاً عن "موسم الهجرة الى الشمال"، "عرس الزين" و"مريود" و"دومة ود حامد"، وسواها، لم يبذل في سبيلها الكثير، فقد كان مقلاّ في كل شيء، في الكتابة، كما في الحضور. وإذا كان يغيب اليوم، فسيظل علامة فارقة في تاريخ الرواية العربية. (عن النهار).

| |

|

|

|

|

|

|

|

Re: على الأقل.......رواية واحدة تكفي (Re: مطر قادم) Re: على الأقل.......رواية واحدة تكفي (Re: مطر قادم)

|

الطيّب صالح (1929 ــ 2009):

«زوربا السـوداني»... وداعاً!

مات في الشمال الذي «هاجر إليه» مثل بطله مصطفى سعيد. لكن موسم هجرته هو، طال حتى صار حياةً بأكملها. «طيّبنا الصالح» كما يسمّيه الناس في السودان، حيث منع عمله الأشهر خلال العقد الماضي، رحل في الثمانين، تاركاً ثلاث روايات ومجموعة قصصيّة يتيمة... وعدداً كبيراً من المقالات الصحافيّة والأدبيّة. الأدب العربي فقد بالأمس أحد أشهر رموزه في القرن العشرين

محمد شعير

بين ولادته منذ 80 عاماً في قرية كرمكول (إقليم مروى، شمالي السودان) حتى رحيله أمس في لندن، كتبَ الروائي السوداني الطيب صالح واحدة من أعظم الروايات العربيّة على الإطلاق... إنها سيرة حياة لم تتح لكثيرين: حبّ وترحال، معارك صاخبة، وصمت، سخرية من الواقع والأشياء، بل أحياناً من الذات، حتى ملأ الدنيا وشغل الناس مثل شاعره المفضل أبو الطيب المتنبي!

لم يحلم الطيب صالح بأن يكون أديباً، بل خطّط في طفولته لأن يعمل في الزراعة، لكنّه اكتشف أنّ ذلك «مجرد حلم رومانسي»، فهو لا يصلح لشيء سوى الكتابة. روائي من نوع خاص، ظلم الأدب العربي بكسله الشديد، مكتفياً بمجموعة قصصية يتيمة «دومة ود حامد»، وثلاث روايات: «عرس الزين»، و«بندر شاه» في جزءين: «ضو البيت» و«مريود» وطبعاً «موسم الهجرة إلى الشمال»، روايته الأكثر تأثيراً في الأدب العربي، والأشهر ــــ في العالم كلّه ــــ بين نتاجات الأدب العربي المعاصر. وقد جعله هذا الكسل مثاراً للوم المقربين منه، حتّى إنّهم كانوا ينادونه في ما بينهم بـ«زوربا السوداني» لأنّه اختار أن يعيش الحياة، لا أن يكتبها. منذ صدورها عن «دار العودة» في بيروت عام 1966، غطت شهرتها على أعماله الأخرى التي تلتها. حتى إنّه كرهها في سنواته الأخيرة، وكره مجرد الحديث عنها. تماماً مثلما غطّت شهرته هو على كتّاب السودان الآخرين، فلا يذكر هذا البلد إلا مقروناً بالطيب صالح.

لم تغب كرمكول عن ذهن الطيب. كانت تطارده أينما ذهب، يتذكّرها في صيف لندن عندما يتساقط المطر. في شبابه، انتقل لدراسة العلوم في جامعة الخرطوم، وبعدها سافر إلى إنكلترا ليواصل دراسته، ولكن في مجال آخر هو الشؤون الدولية.

بعد تخرّجه، تنقّل في مهن مختلفة: فترة قصيرة مدرّساً، ثم في القسم العربي لـ«هيئة الإذاعة البريطانية»، حيث ترقّى حتى وصل إلى منصب مدير قسم الدراما. بعد استقالته من «بي بي سي»، عاد إلى السودان وعمل فترةً في الإذاعة السودانية، ثم هاجر إلى قطر وعمل في وزارة إعلامها وكيلاً ومشرفاً على أجهزتها. عمل لاحقاً مديراً إقليمياً في منظمة الأونيسكو في باريس وممثّلاً لهذه المنظمة في الخليج العربي. حالة الترحال والتنقّل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب أكسبته خبرة واسعةً بأحوال الحياة والعالم، وأهمّ من ذلك أحوال أمته وقضاياها... وهو ما وظّفه في كتاباته وأعماله الروائية خصوصاً «موسم الهجرة إلى الشمال» التي كتبها في أوروبا، بين 1962 و1966، وذلك بعد محاولات عدة لكتابة الشعر.

مصطفى سعيد بطل الرواية أصبح من أشهر شخصيات الأدب العربي، شرقي نابغ يبحث عن ذاته في الغرب، يرفع شعار «جئتكم غازياً» وينتقم من غزاته بالجنس، حتى يقتل عشيقته جين موريس ويُحكم عليه بالسجن. لدى صدورها، ألقت الرواية حجراً في بركة راكدة، وعدّها ناقد مثل إدوارد سعيد أساساً لكتابه الهامّ في ما بعد «الاستشراق».

رأى بعضهم أنّ ثمة ملامح بين شخصية مصطفى سعيد والطيّب نفسه، لكنّه كان حريصاً طول الوقت على أن ينفي العلاقة. صحيح، كما يؤكد، «يمكن بعض الشخصيات أن يكون لها جذور في الواقع. وأنا كما أقول دائماً، أترك الواقع يتحول إلى حلم... أنسى حتى لو كان هناك شيء حقيقي قد حدث، أنسى مصدره فيتحوّل في الخيال إلى حلم ويخرج هكذا». وعندما نسأله: هل عشقت يوما إنكليزية؟ يجيب: «عشقتُ... لكنّها كانت اسكتلندية، تزوّجتها ولم أقتلها!».

لكن منذ سنوات فى إحدى ندوات الجامعة الأردنية، كشف الطيب سرّه الدفين: «جين موريس شخصية حقيقية لكنها ليست هي نفسها في الرواية. تعرفت عليها في الشهر الأول من وصولي إلى لندن عام 1953 في المتحف الوطني. جذابة حقاً. كان في المتحف آنذاك معرض عن الفن الانطباعي... تحدثنا وسألتني من أين أنا... وكنت في ذلك الحين فتى يافعاً، لا بد من أن تعترفوا بذلك... خرجنا من المعرض وذهبنا إلى مقهى وأمضينا بعض الوقت في الحديث عن أمور عامة، وبعد ذلك لم أرها قط، واسم الفتاة جين موريس، وقد أحببت ذلك الاسم. ومن ذلك اللقاء علق اسمها في ذاكرتي وأدخلته الرواية: الاسم وبعض الأمور الأخرى التي يعلم بها الله».

اختزال النقّاد له في هذه الرواية أصابه بالضيق الشديد. عندما سألناه منذ سنوات في القاهرة عن مسألة توقفه عن الأدب، احتدّ قليلاً: «لستُ حقلاً بوراً كما يتصوّرني النقاد». وبالفعل، إذ لم يتوقف صاحب «مريود» مطلقاً عن الكتابة. حاول في مقالاته الصحافية أن يجرّب أنماطاً جديدة من تجارب مختلفة: كتب في الرحلات وعن أشخاص التقاهم واقترب منهم مثل صديقه «المنسي» الذي عمل معه في إذاعة لندن. كذلك لم يلتفت كثيرون أيضاً إلى ما ترجمه الطيب من أعمال مثل كتاب «الاستعمار في الكونغو» التي اشتراها ملك بلجيكا، وأصبحت ملكه الخاص ولم تكن مستعمرة بالمعنى المتعارف عليه. كذلك ترجم أيضاً كتاب الفيلسوفة الشهيرة حنّة إرندت «أيخمان في القدس» وهي أعمال ربما منعه كسله، ورغبته في التجويد، من أن ينشرها في كتب.

ويبقى العنصر الثابت في كتابة الطيب صالح هو المكان، القرية التي ولد فيها بتحولاتها. كان يعتبر الكاتب مثل عالم الآثار: «نعيش على سطح آلاف السنين من التجارب الإنسانية». لذا مهمته أن يحفر في الأرض بحثاً عن أشياء مختلفة: قطعة في إناء، وعاء، وأشياء أخرى كثيرة... الكاتب مهمته أن يضع هذه الأشياء بعضها في جوار البعض الآخر، كي يرى ماذا سينتج. وفي «بندرشاه» التي أصدر منها جزءين وكان يتمنّى لو أنها وصلت إلى خمسة أجزاء، حاول أن يتقصى العلاقة بين المدينة (البندر) والحكم (الشاه)، لأنّ مشكلة المجتمعات العربية من وجهة نظرة تكمن في كيفية الحكّم في المدينة: كيف تحكم المدينة وعلاقة الحاكم بالمحكومين.

ظلت رواياته ممنوعة في الكثير من الدول العربية، ليس فقط لجرأتها، بل أيضاً لما تناولته من قضايا عن علاقات الحكم الملتبسة. وقد ظل ممنوعاً من دخول السودان لفترات طويلة، حتى صرّح منذ وقت قريب قائلاً: «كرهت السلطة في السودان منذ هذا العهد الأخير. كرهتها من حيث المبدأ لأنّني لا أحبّ النظم الدكتاتورية العسكرية، فكتبت عنها في البدايات. والحقيقة أنّني كتبت عنها وأنا بعيد عن السودان، أيّ إنني لم أقم بدور بطولي. وهم بادلوني الكراهية وهذا شيء طبيعي». أمس عندما رحل الطيب صالح، تذكّرت السلطة أنّها لديها كاتباً كبيراً مثله، وطلبت أن يدفن في السودان، وهو ما رفضته أسرته. ولم يُتَّفَق على شيء حتى لحظة كتابة هذه السطور: هل يعود الطيب إلى بلده ليُدفَن على ضفاف النيل، أم يبقى في«الشمال»، في المكان الذي عشقه ووهبه النذر الأكبر من حياته؟

الإنسان العذب

بهاء طاهر*

رحيل الطيّب صالح خسارةٌ كبيرة للثقافة العربية. عرفته مذ كان مذيعاً في BBC في لندن، وامتدّت علاقتي به حتى آخر زياراته القاهرة. كان إنساناً عذباً، وأعتقد أنّه كان يمتلك أصدقاء في كل بلد عربي بقدر أصدقائه في السودان، وأذكر أنّه كان عندما يحضر إلى القاهرة يلتف حوله أصدقاء بينهم الكاتب محمود سالم ورجاء النقّاش وغيرهما...

ومن غرائب المصادفات أنّنا خلال تأبين رجاء النقّاش الأسبوع الماضي في ذكرى رحيله الأولى، تردّد على ألسنة المتحدثين اسم الطيب صالح بسبب العلاقة الخاصة التي ربطت بين الكاتب والناقد. وقد كان للنقّاش فضل تعريف مصر والعالم العربي بأدب الطيب صالح الذي كان جديداً تماماً في حينه، وما زال مبهراً حتى الآن. فقد استطاع في كتاباته مثل «موسم الهجرة إلى الشمال» أن يجعل من الفولكلور السوداني إسهاماً أدبياً عالمياً، حيث أدمجه في رؤية فنية متقدّمة وعصريّة وبالغة الجمال. وقد كانت «دومة ود حامد» شيئاً جديداً في القصة العربية بسبب ذلك المذاق والنكهة المحلية والتاريخية والتعبير العصري في الوقت نفسه... كان الطيب صالح قادراً على اجتذاب الحب ممن يقتربون منه، لأنّه شديد العذوبة وتلقائي وساخر كبير، يبدأ بالسخرية من نفسه قبل الآخرين.

* روائي مصري

إدانة للوعي العربي

بيار أبي صعب

في السودان ذلك الوقت، كان من يمتلك حظ مواصلة الدراسة، يسعى إلى تخصّص «مفيد»: مهندساً زراعيّاً أو بيطريّاً مثلاً. كانوا 120 طالباً من كل البلاد مع الطيّب صالح في المرحلة الثانويّة، كما روى لنا مرّة، جالساً بزيّه التقليدي وعمامته البيضاء، وسط إحدى الحلقات التي تمتاز بها «أصيلة» المغربيّة. لكنّ الأدب كان قدره. حين وصل إلى لندن في شباط (فبراير) 1953 ليتخصص في «الشؤون الدوليّة»، كانت المدينة تشهد واحداً من أفظع شتاءاتها. تحت وطأة الحنين كتب قصّة بعنوان «نخلة على الجدول» (ضمّنها لاحقاً مجموعة «دومة ود حامد»). بدأت الكتابة محاولة لاستعادة المكان الأوّل... وستبقى كذلك على امتداد مسيرته الإبداعيّة. قامت على ثنائيّة أرض الجذور وأرض التبنّي، على مواجهة بين شرق وغرب. إنّه «صراع الحضارات» الذي تناوله قبل صموئيل هنتنغتون بزمن طويل، بعدما أخرج للـBBC أعمالاً دراميّة بينها «الملك لير» من بطولة يوسف وهبي وأمينة رزق. المواجهة تجلّت في هذا المزيج اللافت بين الموروث التقليدي بناسه وإيقاعه ولغته وعوالمه، والتجريب الذي يحتلّ موقعاً مركزيّاً في كتابة الطيّب صالح.

من هنا إن مصطفى سعيد، البطل السلبي بامتياز لـ«موسم الهجرة»، إدانة للوعي العربي في أحد جوانبه الأساسيّة. جاء الغرب غازياً، منتقماً من المستعمر بـ«غزو نسائه». بقي أسيراً لما يعتبره نظرة الغرب إليه، فلم يستطع أن يتعاطى معه خارج إطار علاقة سادو ـــــ مازوشيّة مدمّرة. الطيّب صالح ما زال راهناً في التعبير عن أزمة النخبة العربيّة، هو الذي اختار لبطله أن يعود إلى القرية البعيدة، ويتلاشى في نيلها الأزلي. ربّما... على أمل بداية جديدة.

الرجل الذي فضّل الحياة على الكتابة

نجوان درويش

مع الروائي البرازيلي خورخي أمادو في أصيلة 1991 يثير رحيل الطيّب صالح جملةً من الأسئلة والتداعيات، بعضها متعلّق بموضوعات أثارتها أعماله القليلة وبقيت راهنة، كالاستعمار، والمواجهة بين الجنوب والشمال، وتخبّط «المثقف العالمثالثي» بينهما (موسم الهجرة إلى الشمال) وصولاً إلى تداعيات جانبية ـــــ نراها أساسية ـــــ عن فهم الطيب صالح لعلاقته مع الكتابة، وتفسير إنتاجه المتقطع القليل قياساً بسنوات عمره المديدة التي بلغت الثمانين.

إذا شئنا الصرامة، بمعزل عن ذيوع صيت «موسم الهجرة» منذ صدورها عام 1966، وما حققته من «شهرة عالمية» لصاحبها، يبدو الطيب صالح كاتباً هاوياً إلى حد بعيد، ورجلاً فضّل الحياة على الكتابة كما يقول في لقاءاته الصحافية، وحسم جدل ثنائية الحياة والكتابة لمصلحة الحياة والاستمتاع بها. وهو ما كان يردّ به على محاوريه الذين يثيرون معه مسألة انصرافه الطويل عن الكتابة وقلة إنتاجه. «بعض الناس يشعرون بأنّ قدرهم أن يكتبوا، وهؤلاء يضحون بأي شيء في سبيل الكتابة، أنا لا أريد أن أضحّي... إنني لا أكتب ليس لأنه ليس لديّ ما أود أن أقوله، بل لأنني لا أريد أن أستسلم تماماً لساحرات معبد الفن الشريرات». وفي حوار آخر: «لا أعتبر الكتابة موضوع حياة أو موت. نحن في هذا العالم لا لكي نصنع عوالم وهميّة فوق ورق أبيض».

تبدو ردود الطيب صالح دفاعاً يحجب وراءه أنّ الحياة الوظيفية الطويلة لموظف الـ«بي بي سي» ووزارة الإعلام القطرية ومبعوث الأونيسكو إلى الخليج قد امتصّت، مع حياته الاجتماعيّة، طاقة إبداعه وحوّلته إلى كاتب سابق في حياته، محصّناً بسمعته الأدبية، والاهتمام الذي حظيت به «موسم الهجرة..»

لم يمتهن الكتابة ولم يكرّس لها حياته. وبقليل من المغامرة يمكننا القول إنّه لم يكن روائياً بالمعنى الكامل للكلمة. تلك الكلمة التي يمكن أن تقال باطمئنان عن ماركيز وحتى عن نجيب محفوظ وتلك السلالة من الروائيين الذين كرّسوا حيواتهم للكتابة الروائية متحمّلين مسؤوليتهم ككتّاب تجاه النوع الأدبي. ولعلنا نثير هذه النقطة عند الطيب صالح لأنّها تنسحب على عشرات وربما مئات الروائيين والكتّاب والشعراء العرب الذين يتصورون أنّ الكتابة ممكنة بوصفها ملحقاً لحياة الكاتب وشاغلاً ضمن مشاغل أخرى.

بعيداً عن ذلك، يبدو الطيب صالح الآن شجرة أبنوس تعود إلى أرضها، نتعلّم من حياتها الطويلة بين الحركة والسكون، نتحدث عنها بثقة مفرطة، كأنّنا لا نقف تحت أغصانها!

كلّنا في الهمّ مصطفى سعيد

خليل صويلح

لعنة «موسم الهجرة إلى الشمال» لم تتوقّف إلى اليوم، كأنّ الروائي يكتب تميمةً واحدةً، كي تحميه من الزوال، ثم يطمئن إلى منجزه اللاحق. لعل هذه اللعنة أصابت الطيب صالح أكثر من غيره. ذلك أنّ رواياته الأخرى لم تتجاوز نصّه هذا على أهميتها. بطل روايته مصطفى سعيد بات اليوم رمزاً للعلاقة الملتبسة بين الشرق والغرب. والمثير أنّ هذه الصورة لم تتغيّر كثيراً، بل ازدادت حضوراً في المخيال الروائي والنقدي العربيين، ففي المحصلة كلّنا في الهمّ مصطفى سعيد على تعدد أطيافنا ونظرتنا إلى الآخر.

صحيح أن الطيب صالح صمت باكراً، لكنّ هذا النص الاستثنائي سيبقى في واجهة المكتبة الروائية العربية بوصفه وشماً لا يُُمحى من الذاكرة.

هذه اللعنة أصابت كتّاب الرواية السودانيين أنفسهم، فهم شبه مجهولين، بعدما هيمنت هذه الرواية على ما عداها. ربما أنّ توقيت صدور الرواية (1966)، وضعها فوق رفّ خاص في المكتبة، بالإضافة إلى منعها في معظم العواصم العربية بسبب إيروتيكيتها الخشنة. لا شك في أنّ هذه الرواية تستحق أهمية خاصة، باعتبارها أول مادة خام عن الجنوب، هذا الجنوب المنسي والمجهول بكل طقوسه وخصوصيته وتقاليده، ثم إنّها من ضفة أخرى مسبار شرقي لسرد مضاد للثقافة للكولونيالية، وهذا ما جعل «موسم الهجرة إلى الشمال» إحدى مرجعيات إدوارد سعيد في كتابه «الاستشراق» كمعادل لنص استعماري هو «قلب الظلام» لجوزيف كونراد.

لكن أين خصوصية الطيب صالح في تأصيل رواية عربية؟ لعل اعتماده طرائق السرد الشعبي وتشبعه للفولكلور المحلّي، هما من سمات اشتغالاته الروائية، كما في «بندر شاه» على نحو خاص، فهي بشكلٍ ما «ماكوندو» أخرى موازية لصنيع غابرييل غارسيا ماركيز في «مئة عام من العزلة»، بخلاف المكان والبيئة. ذلك أنّ تأكيده المحليّة أضفى على نصوصه نكهةً خاصةً وتوابل حرّيفة في كشف المستور، من دون إهمال مخزون ثقافي متراكم أتى من ثقافته الانكلوسكسونية. في «موسم الهجرة إلى الشمال»، تحضر ثنائيات لغويّة ومعرفيّة تنطوي على تضاد لوني صارخ يعتمد ثراء الأبيض والأسود، والظل والنور، في علاقة الشخصيات بعضها ببعض من جهة، وعلاقتها بجغرافيا سحرية وأسطورية من جهة ثانية. «عرس الزين» مثال حيوي وصادم على اشتباك السرد مع الواقعية السحرية في تجلياتها المحلّية الخالصة، واستنفار الحواس في الوصف والكشف والاختفاء.

الرائحة نفّاذة في حفريات الطيب صالح وهو يجوس عميقاً في فضح «صحراء الظمأ ومتاهة الرغائب الجنونية». المناخ الحلمي إذاً هو الوجه الآخر لما هو أسطوري، فيما ترتبك اللحظة الواقعية وتهتزّ وسط هذه المتاهة، في بحثٍ محموم عن ذات قلقة وضائعة ومرتبكة، ما انفكت تستنفر حواسها لتضيء أسباب العتمة والغياب والتيه.