Post: #1

Title: إدوارد سعيد ينعي تحية كاريوكا-حسب طلب صديقي ود الامير ولمتعة الاحباب بالمنبر

Author: زهير ابو الزهراء

Date: 02-17-2024, 10:47 AM

10:47 AM February, 17 2024 سودانيز اون لاين

زهير ابو الزهراء-السودان

مكتبتى

رابط مختصر

يا لها من امرأة!": تحية كاريوكا بعيون إدوارد سعيد

الراقصة تحية كاريوكا أيقونة الثقافة المصرية بل «أيقونة» المثقفين العرب. وزاد الطين بلّة أن إدوارد سعيد كتب عنها فأصبحت مقالته أيقونة «نصّية» كتب عنها الكثير. يقول سليمان الحكيم في كتابه «كاريوكا بين الفن والسياسة» ان إدوارد سعيد لم يكن وحده مَن وقع في غواية كاريوكا وشخصيتها الطاغية. سبقه عدد من المفكرين والكتاب منهم سلامة موسى ومصطفى أمين وصالح مرسي والموسيقار محمد عبد الوهاب الذي كتب عنها يقول: «إن كاريوكا حررت الرقص الشرقي من تأثير الأجنبيات، ومثلها في ذلك مثل سيد درويش الذي حرّر الموسيقى المصرية من تأثير الأتراك» («أوراق محمد عبد الوهاب»، دار الشروق). وزاد عبد الوهاب مؤكدًا أن تحية «ظاهرة وطنية»، وتكمن قدرتها في «أنّها كانت تستطيع أن تعطيك كل ما عندها من فنّ وحركة بكل جسمها في مساحة لا تزيد على متر مربع واحد، لا تحتاج إلى جري حول المكان «رايحة جاية» لتبهرك أبدًا». ولا يختلف رأي عبد الوهاب عن رأي الباحث جلال أمين، فهو يعتبر أن تحيّة ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بتاريخ مصر نفسها، وإن جسارة قلبها كانت تدفعها إلى أن تصل بالشيّء إلى منتهاه، ولكن يحميها ذكاؤها من الذهاب إلى أبعد من الحدّ الأقصى المسموح به، وحتى الكاتب عباس محمود العقاد امتدح رقص تحيّة.

استطاعت أن تحول: «الرقص الشرقي إلى فن بعد أن كان استعراضًا للجسد»وحين صوّرت نبيهة لطفي فيلمها عن تحيّة، تجلّى المزيد من غواية هذه الأخيرة في عيون المثقفين والكُتَّاب والرسامين، فتقاطرت الأقلام التي تَكَتَّبَت عنْ جوانب مهمّة في حياتها، وليس أقلّها علاقتها بالسياسة والرؤساء واليسار المصري. يتضمن فيلم نبيهة لطفي شهادات من محبِّي الراقصة الراحلة منهم الفنان التشكيلي عادل السيّوي الذي رسم تحية في أكثر من لوحة، والروائي صنع الله إبراهيم، والمفكر الراحل محمود أمين العالم، والكاتب رفعت السعيد، والمخرج الراحل يوسف شاهين، والكاتب صلاح عيسى وغيرهم. تكلم بعض المثقفين عن «فلسفة» رقص عند تحيّة التي حوّلت الرّقص إلى فكر كما حوّلت الجسد إلى «لوحات تشكيلية فلسفيّة». ولم يتورّع أحد المتحدّثين عن وصفها بالفنانة التي تجاوزت الإيقاع, ليس الإيقاع الموسيقي وحده وإنّما الإيقاع التشكيلي الذي أجبرته على التماهي فيها. وأججعت الغالبية على أن فنها ورقصها كانا ينبعان من داخلها. ولعل سيرة حياتها تؤكد أن عشقها للرقص فطري تم تطويره في الدروس التى تلقتها فى مدرسة وملهى بديعة مصابني التي احتضنتها صغيرة فاستطاعت أن تحول: «الرقص الشرقي إلى فن بعد أن كان استعراضًا للجسد» حسب مقال للراحل إحسان عبد القدوس.

تحية بقلم ادوارد سعيد

الغالب في علاقة تحية بالمثقفين جاء في تفسير المثقفين أنفسهم لفحوى مقالة إدوارد سعيد. أكد البعض أن اللافت فيه هو الاهتمام بـ«الفن الشعبي»، والاعتناء غير المسبوق بدراسة الفئات المهمّشة. سعيد زار تحيّة في منزلها في سنواتها الأخيرة وكتب عنها مقالًا، نشره في جريدة «الحياة»، قائلًا «لم تكن تحيّة كاريوكا راقصة جميلة فحسب، وإنّما كانت فنانة لعبت دورًا مهيمنًا في تشكيل الثقافة المصرية». هناك من حاول التأكيد أنّ سعيد اهتم بنضال تحيّة السياسي لا بجسدها الذي كان وقت الكتابة قد أصبح كيانًا «متحفيًا» وكتلة من الشحم! وهناك من أشار إلى أن صاحب كتاب «الاستشراق» كان يعيد الإعتبار لا إلى الرقص فحسب بل إلى المرأة أيضًا. فهو تعرّف إلى تحيّة يافعًا في القاهرة عام ١٩٥٠ في «كازينو بديعة» (مصابني)، حيث شاهدها ترقص. ليس غريبًا أن يكتب سعيد عن الراقصة المصرية الكبيرة، فشأن المثقف أو المفكر أنْ يكتب عن كل شيّء، أن يؤوّل كل شيّء، والرقص الشّرْقيّ تعبير عن ثقافة شاملة وليس أمرًا عابرًا، والأمور لا تكون في الشكليّات بل في جوهر ما يكتب. وحجة سعيد أنه يكتب عن رمز من رموز الفن والتسلية الشعبية التي كان لها دور في الحياة الفنية العربية، ويحلل لغة الجسد ــ حيث ينتج الجسد لغة بيئته فضلًا عن اهتمامه بأدوار تحية المسرحية والسينمائية والسياسية.

يعتبر إدوّارد سعيد أن تحيّة «أروع راقصة شرقية على الإطلاق»، وأنها «تجسيد لنوع من الإثارة بالغ الخصوصيّة»، مما جعلها «أنعم الراقصات وأبعدهن عن التصريح، كما جعلها في الأفلام المصرية نموذجًا واضحًا أشد الوضوح للمرأة الفاتنة المغويّة التي يفتك سحرها بالناس». بالطبع هناك الكثير من المبالغة في توصيف سعيد لتحيّة تمامًا كالمبالغة في حديثه عن الاستشراق، لكن الجيد أن سعيد ينزع صفة الابتذال عنها، قائلًا إنها تنتمي «إلى عالم النساء التقدميات اللواتي يتفادين الحواجز الاجتماعية أو يزلنها»، بل إنها «تنتمي إلى النسق الذي يسمى «العالمة»، ولقبت بهذا اللقب فعلًا في فيلم «لعبة الست» 1946) ولعبت في حياتها هذا الدور. ويمضي سعيد في مكان آخر: «رشاقتها وأناقتها توحيان بما هو كلاسيكي تمامًا، بل ومهيب يستند في ذلك إلى خبرة بدت واسعة في مجال الرقص: «إن جوهر فن الرقص العربي التقليدي، شأن مصارعة الثيران، ليس في كثرة حركات الراقصة وإنما في قلّتها» و«حدهن المبتدئات أو المقلدات البائسات من يونانيات وأميركيات يواصلن الهزهزة والنطنطة الفظيعة هنا وهناك مما يُحسب «إثارة» وإغراءً حريميًا، فالهدف يتمثّل في إحداث أثر عن طريق الإيحاء أساسًا».

ويستنتج سعيد أن تحيّة تقف في قلب النهضة المصرية إلى جانب نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وطه حسين وأم كلثوم وعبد الوهاب ونجيب الريحاني. من هنا فإنه يشعر بـ«خيبة أمل» من قيامها ببطولة مسرحية «يحيا الوفد» الهزلية جدًا. وقد اعترفت تحيّة في لقاء مع سعيد بأن آخر أزواجها فايق حلاوة هو الذي ورّطها في تلك المسرحية السيئة التي قام بتأليفها وكانت تفاخر أمام سعيد بأنها كانت، على الدوام، منتمية إلى اليسار الوطني.

وكانت تبريرات سعيد في الكتابة عن تحيّة تنصبّ في أسباب ثلاثة كما رصدها الروائي العراقي علي بدر في مقالة «إدوّارد سعيد وتحيّة كاريوكا: الپوپ آرت وبولطيقيا الجسد في الدراسات ما بعد الكولونيالية». السبب الاول، بروز دراسات الـ«پوپ آرت» والثقافة الشعبية وأبحاث الفن الشعبي العفوي والمجاني كفرع من فروع تيار ما بعد الحداثة، والثاني، بروز تيار ما بعد الكولونيالية في دراسة بولطيقيا الجسد، حيث يكون جسد تحيّة هو السطح الذي تنقش عليه الحوادث التاريخية والسياسية والاجتماعية والثقافية نفسها، والثالث هو الاهتمام الذي أولته النظرية النقدية المعاصرة إلى الكائنات المقموعة والمهمّشة من الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية، مثل النساء والزنوج والفقراء والأقليّات الدينية والعرقية الإثنية.

سيرة

يوم ١٩ فبراير/ شباط عام ١٩٢١ انبعثت الصرخة الأولى لطفلة قدّر لها أن تصبح واحدة من أشهر نساء مصر. كانت فاطمة الزهراء زوجة المعلم محمد علي النيداني قد وضعت طفلة لم تولد في الاسماعيلية، بل في قرية المنزلة حيث ذهبت فاطمة ــ منذ سفر زوجها الى جدة في السعودية ــ لتقيم في بيت أخيها. كان الأب غائبًا يوم ميلاد الطفلة، التي لم ترث عن أمها شيئًا سوى ذلك النمش الكثير والكثيف الذي كان يغطي الوجه واليدين. جاءت الطفلة الى الدنيا وكأنها صورة مصغرة للأب بحسب ما ورد في سيرتها التي كتبها صالح مرسي. ورثت عنه كل شيء، اليدين الكبيرتين، والقدمين الرشيقتين، والقوة، والشخصية المتميزة بالاقتحام دون خوف! والذين تتبعوا حياة تلك الطفلة يعرفون التشابه الغريب بين أخلاقها وأخلاق البحارة ويدهشون له. فهؤلاء الرجال ذوو الطباع الخشنة والقلوب الشديدة الطيبة يقتحمون الأهوال، ويواجهون الأخطار لا لشيء، الا ليصلوا الى الشاطئ حتى إذا ما رست بهم السفينة أيامًا، إنتابهم قلق لا يزول إلا عندما يبارحون الشاطئ من جديد، ويخوضون ملحمة الطبيعة، بحثًا عن شاطئ آخر.

في طفولة تحيّة كانت مصر تفتح عينيها مبهورة على ذلك النجم الذي سطع مع ثورة ١٩١٩: فقلب حال الموسيقى، وفي شهور عديدة، كان يكتسح كل التراث في طريقه. نزل الى الناس، وراح يغني مع المتظاهرين: «بلادي بلادي». وفي تلك الأيام بالذات، كان سيد درويش يستعد لأن يفتح الستار عن أوبريت «العِشرة الطيبة» ونجح في تقديم موسيقى مصرية بحتة بعد عشرات السنين من التتريك. وكان توفيق الحكيم يرسي دعائم المسرح المصري وسط موجة من الاقتباس والتمصير. وأحمد لطفي السيد يرفع شعار «مصر للمصريين» وليست لغيرهم. أما في الرقص فكانت محاولات حكمت فهمي لتخليص الرقص من تأثير الراقصات الأجنبيات من أرمن وروم.

وتلتبس الحكاية في علاقة تحيّة بوالدها. فهو الذي أطلق عليها اسم بدوية نسبة الى السيد بدوي الذي يرقد في ضريحه الشهير في مدينة طنطا. والسيد بدوي أحد أبطال المقاومة أثناء الحروب الصليبية، عرف في التراث الشعبي المصري بأغنية تقول: «الله ... الله... يا بدوي جاب الأسرى» لنجاحه في تهريب الأسرى المسلمين من معسكرات الصليبيين. ينحدر والد تحية من أصول حجازية جاء إلى مصر عبر البحر في قناة السويس. وقد رسا به المقام في مدينة الإسماعيلية ذات الشبه بالمدن الأوروبية. وكان البحر مهنته وعشقه الأول. فكان دائم السفر من ميناء إلى آخر بعيدًا عن الأهل.

تزوج الوالد سبع مرات، آخرها من أرملة شابة اسمها فاطمة الزهراء تنتمي هي الأخرى لأصول حجازية استقرت في مصر على ضفاف بحيرة المنـزلة في الطرف الآخر من بورسعيد، رأس القناة وعمامتها! ويقال إن الأب نحر عجلا لتحية حين ولدت وكانت مدللة بالنسبة إليه، ولكن حين رحل وقعت الواقعة اذ ذاقت المرّ على يد شقيقها. لم تكد تحيّة ترى الحياة حتى فارقها الأب وقد تركها عند جدتها لأبيها لتربيتها وتعليمها، وكانت أقرب الأبناء شبهًا «بالأب الراحل» ولهذا فضّلتها الجدّة على سائر الأبناء لأنها تحب أن ترى فيها ابنها الفقيد. جاء الأخ الأكبر غير الشقيق واسمه أحمد، ليأخذ «بدوية» من أحضان الجدة ويجعل منها خادمة في بيته لزوجته «المالطية» فخرجت «بدويّة» من المدرسة، أو أًخرجت منها.

هكذا تبدأ أولى خطوات تحية على طريق «الثورة» و«التمرد»، فلم تجد أمامها غير طريق الهرب إلى الشارع. ينجح الأخ في إعادتها إلى سيطرته، ويتفنن مع زوجته «المالطية» في تعذيبها، بالكي مرة والضرب أخرى، ثم بقصّ الشعر مرة ثالثة! الى هذا الحدّ، عانت تحيّة من العنف الأخوي. وذات يوم حملت ملابسها، وذهبت إلى محطة القطار لتلقي فيه بنفسها وهي لا تحمل من النقود ما يعينها على النجاح هربًا من الأسر. ولم تكن قد بلغت الرابعة عشرة حين وصلت إلى القاهرة، فذهبت إلى شارع عماد الدين بحثًا عن مطربة وراقصة سورية إسمها سعاد محاسن كانت قد رأتها في الإسماعيلية ترقص بين الأطفال فتنبأت لها بمستقبل زاهر في عالم الرقص. لم تعثر تحيّة على المطربة السورية في القاهرة، فقد كانت تقدم عروضها في بعض مسارح الإسكندرية، فذهبت اليها الى الاسكندرية فعينتها سعاد محاسن «كومبارس» في فرقته في صالة «بيجو بالاس» بمرتب شهري لا يزيد على الجنيهات الثلاثة.

طلبت تحيّة من مصمّم الرقصات الإسباني إيزاك ديكسون أن يصمم لها رقصة خاصّة تحقق لها الاستقلال والتميّز عن سائر الراقصات في فرقة بديعة مصابني.بعد فترة من التدريب في فرقة سعاد محاسن ذهبت تحية إلى الممثل بشارة واكيم الذي قدمها إلى بديعة مصابني، «ملكة الليل والمسارح آنذاك»، وقد أصبحت الراقصة الأولى في مصر. ولم تكن بديعة مديرة مجرد فرقة فنية، كانت تدير معهدًا لتدريب الفنانين وصقلهم ضم فريد الأطرش ومحمد فوزي ومحمد عبد المطلب وعبد العزيز محمود وعبد الغني السيد، ومن الراقصات حكمت فهمي وسامية جمال، ومن الموسيقيين محمود الشريف الذي تزوج من أم كلثوم فيما بعد. سوف تكوّن تحيّة مع سامية جمال ثنائيًا رائعًا في تاريخ الرقص. استعانت سامية ببعض أنماط الرقص الغربي وأدخلتها إلى الرقص الشّرْقيّ، وسمّي رقصها برقص الخيول، وهي تكتسح المسرح من أوله لآخره، «كأنها تطير» بتعبير الكاتب أنيس منصور. في المقابل طلبت تحيّة من مصمّم الرقصات الإسباني إيزاك ديكسون أن يصمم لها رقصة خاصّة تحقق لها الاستقلال والتميّز عن سائر الراقصات في فرقة بديعة مصابني. استلهم الإسباني رقصة الـ«كاريوكا» من التراث الشعبي البرازيلي وقد عرضت في أحد الأفلام الأميركية بدُور السينما المصرية. وما أن ظهرت تحيّة في تلك الرقصة حتى اشتهرت باسم راقصة الـ«كاريوكا» يهتف رواد «كازينو بديعة» كل ليلة في طلبها، فكانت أول راقصة مصرية تحمل اسم إحدى الرقصات التي تؤديها. أما اسم تحيّة فقد منحته لها بديعة مصابني، لتعرف في الأوساط الفنية والصحافية باسم تحيّة كاريوكا.

تعلمّت تحيّة رقصة «الكلاكيت» من الفنان روجيه، والرقص الشّرْقيّ من الراقصة المصرية حورية محمد، والصاجات من نوسة والدة الراقصة نبوية مصطفى. وعملت على إعادة الـهارمونيا الشّرْقيّة القديمة في الرقص، وهو الأسلوب الذي تأسست عليه مدرسة كاملة، في مقابل مدرسة سامية جمال الإيقاعية.

الرقصة

الراقصة البارعة تستطيع أن ترقص في متر مربع واحدلتحيّة مبدأ يقول إن الراقصة البارعة تستطيع أن ترقص في متر مربع واحد، وهذا الشرط لا تحققه إلا القليلات من الراقصات. يتخد الرقص الشّرْقيّ من البطن مصدرًا له فلا يتطلّب سوى مساحة صغيرة لأن الجسم هو المساحة الحقيقية للرقص الذي عتمد على المنطقتين الخاليتين من العضلات في جسد المرأة، الصدر والعُجُز أو المؤخرة. ومن ثم كان لا بد من تحريك هاتين المنطقتين عن طريق عضلات البطن. تبدو المنطقة الوسطى المكان الأثير للتعبير عن حركة الرقص. وهي حركة أفعوانية تتغنى بالحب في دائرة «صوفية» في نظر الشّرْقيّين، لأن مظهر الدائرة الراقصة يُرمَز إليه بالرقم 8، علامة اللانهاية، في حركة تتصل من دون توانٍ حتى الانطفاء ومن ثم تولد من جديد. ومع ان هزّ الأوراك والحوض والصدر يبدو للناظر بما هو حركات ايروسية، فإن الراقصة الشّرْقيّة تحمّل تلك الأعضاء انفعالات أكثر صوفية منها لحمية، لأنها في الحركة المستمرة تلغي الحاجز العازل بين الحياة والفكر.

والرقص الشرقي كما يكتب قاسم بياتلي في «الرقص في المجتمع الاسلامي» يعتمد على مبدأي الفصل والوصل، والتنسيق الهارموني الذي هو رابط ما بين المتضادات. فيجمع الانشداد والتوتر اللذين يظهران على شكل صور مرئية في الجسد. وهذا يتيح للراقصة الانتقال من حركة الى أخرى، من خلال التركيز على نوعية الطاقة وليس على شكل الحركة فقط.

ويتألف الرقص الشّرْقيّ من سلسلة محدودة من الحركات. تبدأ الراقصة والوشاح حول رأسها وكتفيها، وتتمشى بضع لحظات. وسرعان ما تنزع الوشاح وتقوم بحركات إيقاعية لكافة أجزاء جسدها. وخلال ذلك تصدح الموسيقى سريعة وبطيئة على التتالي حسبما تفضل هي. ومن الحركات الأولى التي تقوم بها، حركة البطن على حدة: تزمّه للداخل وتدفع به للخارج في حركة متسلسلة متموجة. وتحرّك الراقصة نهديها أفقيًا وهي واقفة أو وهي تتمشى. ثم تهز ردفيها في ذات الوقت الذي يجري فيه تحريك البطن في الاتجاه المعاكس. بعد ذلك تؤدي الراقصة سلسلة من التابلوهات المسرحية، تعزف أثناءها الموسيقى ببطء وتلعب على كل قطعة لوحدها على التوالي. وتتبع الراقصة ذلك بحركات تنقلها من جزء على المنصة إلى جزء، متمشيةً مع الإيقاعات الصاخبة. ثم تقف بسكون وتنحني بظهرها انحناءة كبيرة وهي تهز كتفيها ونهديها بلين وببطء. وقد تكرر بعدئذ الحركات السريعة قبل أن تختم الرقصة بلفّات قليلة.

تتوصل إلى التأثير الجنسي عن طريق تحريك جسدها أكثر منه عن طريق عرضه فحسب.ويساعد الزّي الذي تلبسه الراقصة الشرقية على جعلها لا تكشف عن أجزاء كثيرة من جسدها، وهي تتوصل إلى التأثير الجنسي عن طريق تحريك جسدها أكثر منه عن طريق عرضه فحسب. وهكذا فإن أزياء الراقصات تصمم بقصد إبراز حركاتهن والتشديد عليها أكثر منه الكشف عنهن وعرضهن ــ لهذا فأنهن يستعملن الوشاح، ويغطين الصدور، ويلبسن الثوب الطويل الذي غالبًا ما لا يكون شفافًا، ويتزينّ بقطع الحلي والمصوغات على رؤوسهن وأذرعهن وجذوعهن وكواحلهن. والحزام الضيق المشدود حول الردفين غرضه ابراز حركات الردفين.

وعلى منوال التناقض، يمكن القول إنّ رقصة البطن، بمزجها بين الحشمة والاستعراض وبحركاتها المنسابة المتموجة، لها صفة مهدئة مسكنّة تخفف ما فيها من إثارة جنسية. ذلك أن إثارة الرغبة الجنسية تقابلها وتصدها اللذة البصرية الصرف في الحركة السلسة الصافية وفي الاستمتاع السماعي بالموسيقى، وهذان معًا يبعثان أحيانًا هدوءًا يكاد يكون منوّمًا، يقطع حبله الاستعجال في سرعة الموسيقى والتغيير في الإيقاع.

وللرقص الشرقي جذوره، قيل إنها تعود إلى احتفالات الولادة التى كانت فيها السيدات يرقصن أمام النساء فقط، وكانت الفتيات يتعلمنه فى سن مبكرة «لتقوية عضلات البطن» استعدادا للولادة. وتتطلب الأساليب الفنية لعزل العضلات ممارسة وتحكما، وكلما كانت الحركية فى نطاق أضيق زادت السيطرة والتحكم في العضلة وزادت حركتها.

ولأجل ذلك ربما بات الرقص الشرقي سمة فنية خالصة «للبطن»، ما جعل الأوروبيين يسمونه «رقص البطون» كما هو الشأن مع رقصة «الفلامنكو» المسماة «رقصة الأقدام». وثَمة تقارب بين الرقص الشرقي ورقص الفلامنكو، فكلاهما يعتمد الارتجال بحيث تكون حركات الراقصين وليدة اللحظة وليست مُعدة سلفاَ مثل ما نجده في عديد من الرقصات. تنفعل الراقصة مع الموسيقى لتدخل في حالة النشوة يسميها العرب «الطرب» ويسمّيها فريدريكو غارسيا لوركا «دويندي» في حالة الفلامنكو. والمقارنة بين الباليه والرقص الشّرْقيّ مغرية في اكثر من وجه، ففي حين تستخدم الراقصة الشّرْقيّة في الغالب قدراتها الطبيعية ولا تتكلف غيرها، تحتاج راقصة الباليه إلى أن تتعلم ما تقاوم به الطبيعة، وتتغلب على الجاذبيّة، وتتحرر من ثقل الجسد. فنساء الباليه كائنات سماوية يشبهن الهياكل العظمية تبدو أجسادهن كأنها جائعة. ينبغي على شركائهن الرجال نقلهنّ وحملهنّ على المسرح أو الخشبة، وعليهن أن يتمتّعن بأجساد نحيفة وأعمار معينة. وتعمل الراقصة الواحدة منهن على مبدأ الارتفاع في الفضاء وليس الاقتراب من الأرض. فالباليه هو العلاقة القائمة بين الجسد والفراغ، حيث البطل في الرقصة هو الفراغ المحيط بجسد الراقصة وليس الجسد ذاته، بينما الرقص الشّرْقيّ هو العلاقة القائمة بين أجزاء الجسد ذاته، حيث البطل هو الجسد. الرقص الشّرْقيّ تجسيد للحس والباليه انعتاق منه. الرقص الشّرْقيّ سطوة المتناهي والباليه إطلالة على اللامتناهي.

فتنة الجسد

يعتبر كثيرون أن تحيّة هي الرمز المقابل لما تمثله السيدة أم كلثوم في العصر ذاته. التقى الرمزان لأول مرة في عرس الملك فاروق ثم بمناسبة حصول النادي الأهلي على بطولة الدوري العام في كرة القدم، وهما المرتان الوحيدتان تقريبًا التي وافقت فيهما أم كلثوم على الغناء أمام راقصة. وصفق الجمهور مرتين، مرة لصوت أم كلثوم ومرة لرقص تحية كاريوكا، لدرجة أن أم كلثوم قالت لها: «تحية... أنت بتغني بوسطك» (خصرك).

وكانت تحية تحمل حبًا طاغيًا للحياة يظهر في تعدد ما مارسته من فنون، وانخراطها في العمل السياسي، وثراء حياتها بالمتعة والسفر والأزواج، وحضورها الدائم حتى بعد تقدّمها في السن. بل إن شخصية تحيّة أثرت في إحدى روائع المسرح الاميركي، وهي مسرحية «ذات يوم شرقي». لم تكن مجرد جسد نابض بالبياض، كانت تعبيرات وجهها تطلّ لتضيء من خلال الرقص، بدلع طبيعي، وفتنّة تصاحب فتنّة الجسد الذي يهتز ليبهر المشاهد. وكان يظهر عليها اعتناء واضح بجسدها من خلال إبقائه في وزن مثالي محدد لا يزيد ولا ينقص كي يظل صورة من صور الانسجام والتناسق المطلوبين ليس في جسد الراقصة فحسب بل والممثلة والمرأة الجميلة عمومًا.

وأكثر ما يميز جسد تحيّة، هو طول وانسجام الساقين اللتين تحتفظان بمساحة واضحة ما بين عظمة الساق وعضلة الفخذ. كما أن تناسق عضلة الفخذ لديها وطولها تدوّر الخصر وبروز الوركين في شكل واضح. الى هذا يضاف التناسق بين ارتفاع الجسم وحدود الكتفين المنسجمين بالكامل مع الطول. وهذا ما جعل تحيّة الراقصة الأكثر فتنةً إذا ما برز منها الساقان في وصلة رقص أو في فيلم سينمائي. ووجه تحية اكثر حدة من ليونة جسدها. فوجهها وجه إمرأة بلدية حادة التقاطيع مع بروز لعظمتي الوجه ولمعة حادّة في العينين تحتهما أنفٌ مسلوبٌ ناعمٌ يتفق مع انفراج الخدين والابتسامة الممكنة. ولكن إذ بمجرد النظر إلى ابتسامتها الجميلة التي تعلو جِيدًا منحوتًا وناعمًا يتذكر المشاهد ذلك الجسد الجذاب الساحر تتلوّى به رقصًا وطربًا في ساقين صُمّمتا لتكونا الأجمل والأكثر انسجامًا ونعومةً.

وتحيّة التي جعلت من الرقص الشرقي تعبيرًا عن الجسد، تلتمع في عينيها ابتسامة دائمة. كتب عنها صاحب «الاستشراق»: «ما من مرة شاهدتها ترقص في الأفلام الخمسة والعشرين أو الثلاثين التي شاهدتها لها إلا وكنت أعثر على تلك البسمة» إنها «رمز لتميّز تحية في تلك الثقافة». ويمضي واصفًا تلك البسمة بأنها «نقطة ثابتة في عالم قُلَّب». ويروي المخرج صلاح أبو سيف الذي أخرج لها أشهر أفلامها «شباب امرأة» أن هذه الابتسامة الدائمة كانت تخلق له أحيانًا مشكلة كبيرة: «حتى في لحظات غضبِّها، كانت عيناها تبتسمان».

رائعة، رسم جواد سليم، العراق.

فواريق

ولتحية باع طويل في المعترك السياسي، فوالدها قضى بعض الوقت في المعتقلات، وعمّها قتل على يد الانكليز. وكان لها نشاط مع الفدائيين المصريين في الخمسينيات عرفت خلاله أنور السادات، وقد ظل مختبئًا بمعرفة الفدائيين لفترة طويلة. وكانت تحية من ضمن من ساعده على الهرب. وفي لقاء لها به عام ١٩٧٨ وهو رئيس جمهورية، قال لها: «إني كنت أعمل مع شقيقك»، يقصد في العمل الفدائي. هنا وقفت تحية وقالت: «لا يا ريّس. أنت كنت هربان». فضحك السادات!

كانت قريبة من المثقفين والسياسيين المعارضين والكتّاب اليساريين، بل انها انخرطت في «الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني» الشيوعية (حدتو).وبالرغم من أنها رقصت أمام الملك فاروق على أنغام أغنية «غنيلي شوي شوي» لأم كلثوم في قصر «عابدين»، إلا أنّها كانت قريبة من المثقفين والسياسيين المعارضين والكتّاب اليساريين، بل انها انخرطت في «الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني» الشيوعية (حدتو). وحين كان الصحافي صلاح حافظ مطاردًا من المباحث العامة في الخمسينيات لانتمائه اليساري، خبأته تحية في مخبأ سري في بيتها. ويروي صلاح حافظ عن تلك الحادثة: وقعت في هوى تحية ودفعني ذلك إلى طلب يدها لكنها ابتسمت لي ابتسامتها الساحرة وهي تقول: إذهب يابني إلى أصحابك، الدنيا أمامك، لا تلتفت إلى الوراء.

لما قامت ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ قالت جملتها الشهيرة «ذهب فاروق وهايِجي بعده فواريق» وهي العبارة التي دفعت ثمنها مائة يوم حبسًا في سجن الاستئناف بعد أن اتهمت مع زوجها مصطفى كمال صدقي بالانخراط في تنظيم سياسي يساري معادٍ للثورة. وعندما تردد عليها المخرج حلمي رفلة لزيارتها ألقي القبض عليه. وفي السجن أطلقت على نفسها لقب «عباس» وهو اسم حركي كان يناديها به زوارها. ومثلما ثارت خارج الأسوار، أعلنت الغضب بداخل السجن ضد التعذيب والاشغال الشاقة.

ولم يقتصر نشاط تحية على السياسة، كانت موصوفة بـ«الجدعنه». رفضت أن ترقص أمام الزعيم التركي أتاتورك لأنه أهان السفير المصري أمامها. وفي إحدى المرات جلس أحد الأشخاص على طاولته في «كازينو بديعة»، وبهره رقص تحيّة، لكنه تطاول عليها، فصفعته وعندما نهرها الأصدقاء قائلين: «هذا أمير من الأسرة المالكة»، ردّت متحدية «وأنا رقّاصة من الأسرة الراقصة».

وفي بدايات عبد الحليم حافظ كانت تحية تعمل بجواره في المسرح نفسه. وعندما قدّم أغنية لم تعجب الجمهور قذفوه بالطماطم فنهره صاحب المسرح وهدّده بالطرد. لكن تحية صرخت في وجهه قائلة «لو عبد الحليم خرج هاخرج معاه» فلاذ صاحب المسرح بالصمت. ثم أعطت عبدالحليم نقودا ليشتري «بدلة جديدة» بعد أن لوّث الجمهور «بدلته» بالطماطم. ويروي سليمان الحكيم أن تحية عندما ذهبت إلى مهرجان «كان» السينمائي الدولي سنة ١٩٥٦، لاحظت تجاهل وسائل الإعلام للوفد المصري وبعد أن لبست «الملاية اللف» وجذبت الأنظار جلست في حفل غداء في جوار الممثلة الأميركية العالمية سوزان هيوارد ولما فتحت هذه موضوع إسرائيل كادت تحية أن تأكلها بأسنانها وعندما حاول الممثل الأميركي داني كاي أن يدافع عن زميلته بصقت في وجهه فأسرع في الفرار من أمامها. وبعد هذه الواقعة منحها الرئيس جمال عبدالناصر جائزة الدولة عن فيلم «شباب امرأة».

عام ١٩٦٨ أصدر وزير الداخلية المصري شعراوي جمعة قرارًا بمنع عرض مسرحية «كدابين الزفة». فقررت تحيّة الاعتصام والاضراب عن الطعام الى ان رفع قرار المنع بعد حذف ما يقرب من نصف النص. وفي أعقاب قرار أنور السادات طرد الخبراء السوفييات، العام ١٩٧٢، قدّمت تحيّة بالتعاون مع زوجها فايز حلاوة مسرحية «يحيا الوفد» التي حوت انتقادًا صريحًا لعبد الناصر وسياساته فاتهمت بأنها قدمت المسرحية دعاية للسادات. وتزعمت تحيّة تظاهرة الفنانين التي توجهت إلى القصر الجمهوري في عهد الرئيس حسني مبارك للاحتجاج على تعديل قانون ١٠٢ الخاص بالنقابات الفنية، وأعلنت وزملاؤها إضرابا عن الطعام لم ينته إلا بعد موافقة الرئيس على مطالبهم. تربعت تحيّة لعقود على عرش الرقص في مصر. ومثلّت في ١١٧ فيلمًا روائيًا وفي عدة ادوار مسرحية. وتزوجت أكثر من ١٢ مرّة (تجاوزت النجمة اللبنانية صباح في عدد الأزواج). وفي نهاية حياتها اعتكفت في المساجد وتلقّبت بـ«الحجة» واكتفت بورع العجائز الذين يرتقون معارج العمر الأخيرة بنسيج من حكمة النهاية والاكتفاء الذي يبلغ مرتبة العشق.One dot:

https://top4top.io/

|

Post: #2

Title: Re: إدوارد سعيد ينعي تحية كاريوكا-حسب طلب صدي�

Author: زهير ابو الزهراء

Date: 02-17-2024, 10:54 AM

Parent: #1

المفكر العربي الكبير إدوارد سعيد يكتب عن تحية كاريوكا: أروع راقصة شرقية

أم كلثوم هي أعظم وأشهر المُغنيين في العالم العربي في القرن العشرين، وعلى الرغم من مرور خمسة عشر عاما على وفاتها، إلا أن اسطواناتها وأشرطتها لا تزال متوفرة في كلّ مكان. وهي معروفة أيضا لدى عدد كبير من غير العرب، نظرا لما لغنائها من تأثير منوّم ومُحزن من جهة أولى، ولكونها وجها بارزا في ذلك الضرب عالميّ النطاق من إعادة اكتشاف الفن الشعبيّ الأصيل من جهة ثانية. بيد أن أم كلثوم لعبت أيضا دورا مُهما في الحركة النسائيّة الصاعدة في العالم الثالث بوصفها "كوكب الشرق" التقيّ الذي مثّل ظهوره على الملأ نموذجا ليس للوعي الأنثوي وحسب بل للياقة الاجتماعيّة المحليّة أيضا. وكانت أم كلثوم في مصر رمزا وطنيّا حظي بالاحترام سواء في عهد الملكيّة أم بعد الثورة التي قادها جمال عبدالناصر.

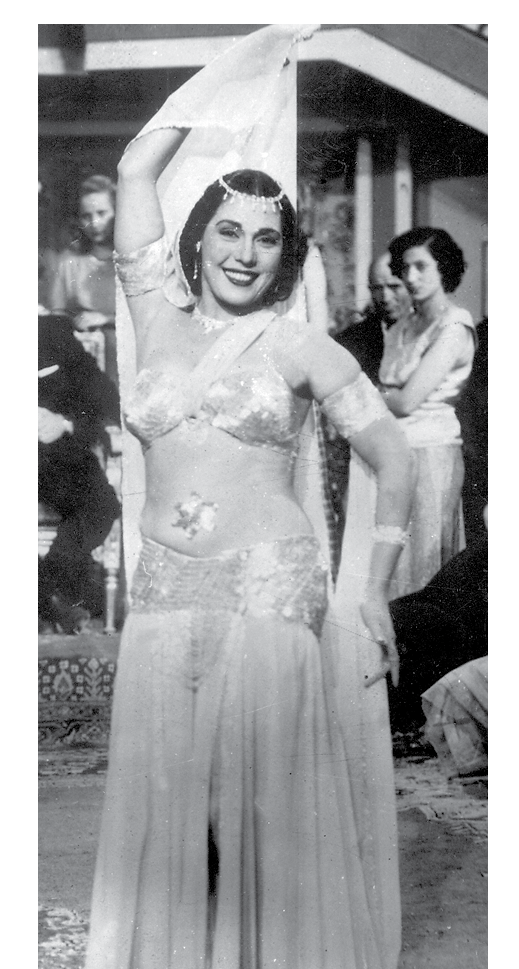

ومسيرة أم كلثوم الفنية مسيرة استثنائيّة من حيث الطول، وقد حظيت عند معظم العرب باحترامٍ رفيع على الرغم من انطوائها على تلك النفحة الرومانسيّة القويّة من الإيروسيّة التي نجدها لدى الراقصة الشرقيّة. فالراقصات الشرقيّات، شأن المُغنية العظيمة نفسها، عادة ما كُنّ يُؤدّين رقصاتهن في الأفلام، وعلى المسارح، والكاباريهات، والأعراس وسواها من الاحتفالات في القاهرة والإسكندريّة. وفي حين لم يكن بمقدور المرء أن يستمتع حقّ الاستمتاع بالنظر إلى أم كلثوم البدينة الصارمة، فإنّه لم يكن بوسعه ألاّ يُمتّع ناظريه بالراقصات الجميلات، اللواتي كانت بديعة مصابني لبنانية الأصل نجمتهن الأولى، فضلا عن كونها مُمثلة، وصاحبة كباريه، ومُعلّمة للمواهب الفنيّة. ولقد انتهت مسيرة مصابني كراقصة مع الحرب العالميّة الثانية، وكانت وريثتها وتلميذتها الحقيقيّة تحيّة كاريوكا، التي هي، في نظري، أروع راقصة شرقيّة على الإطلاق. وعلى الرغم من أن كاريوكا قد بلغت اليوم الخامسة والسبعين من عمرها، إلا أنّها لا تزال فاعلة كممثلة ومناضلة سياسيّة فضلا عن بقائها، شأن أم كلثوم، رمزا بارزا من رموز الثقافة الوطنيّة. فأم كلثوم غنّت في حفل زفاف الملك فاروق في العام 1936، وكانت تلك الحفلة الباذخة ذاتها أوّل ظهور لتحيّة. وقد جلبت لها شهرة لم تفقدها بعد ذلك أبدا.

وفي عزّها كراقصة فريدة، كانت تحيّة كاريوكا تجسيدا لضربٍ من الإثارة بالغ الخصوصيّة، مما جعلها أنعم الراقصات وأبعدهن عن التصريح، كما جعلها في الأفلام المصريّة نموذجا واضحا أشدّ الوضوح لـ "Femme Fatal". وحين عُدت إلى عدد من الأفلام التي مثّلتها بين أوائل الأربعينات وعام 1980 وجدتُ 190 فيلما، وحين سألتها في القاهرة ربيع 1989 عن هذه الأفلام، لم تستطع أن تتذكر الرقم الفعلي لكنّها قدرت أن يكون المجموع أكثر من 200. ولا يكاد يخلو فيلم من أفلامها الأولى من رقصة على الأقل، فجميع الأفلام المصريّة التي لم تُرِد أن تُصنّف ضمن "الدراما الراقية" (حفنة وحسب هي التي أرادت ذلك) كان لا بدّ أن تشتمل على نمرة من الرقص المُرافق للغناء. فهذه كانت صيغة أشبه براقصات الباليه التي كانت ترافق الفصل الثاني في عروض الأوبرا الباريسيّة في القرن التاسع عشر: حيث كانت رقصات الباليه هذه تُؤدّى سواء لاءمت القصّة أم لا. وفي الأفلام المصريّة كان من المُمكن لمذيعٍ أن يظهر فجأة على الشاشة ويُعلن عن مُغنّ وراقصة، ليتكشّف المشهد (دونما مسوّغ في الغالب) عن نادٍ ليلي أو قاعة واسعة، ثم لا تلبث فرقة موسيقيّة أن تعزف ألحانها، ويبدأ العرض.

لقد قدّمت تحيّة مثل هذه المشاهد. لكنّها لم تكن أكثر من مسودّات مُختصرة وغير مصقولة لما كانت تُقدّمه في الكاباريهات من عروضٍ كاملة، كنتُ قد شاهدتُ واحدا منها وسيظلّ حيّا يُجفل ذاكرتي ما حييت. كان ذلك في العام 1950. وكان زميلٌ لي مُغامر من زملاء المدرسة قد اكتشف أنّها ترقص في كازينو بديعة المكشوف في الجيزة على النيل (حيث يقوم فندق الشيراتون الشاهق)، واشترينا البطاقات، ووصلنا إلى هناك في المساء المُحدّد قبل ساعتين على الأقلّ من الوقت الذي يُفترض أن تبدأ به، أربعة فتيان مُرتبكين في الرابعة عشرة من عمرهم. كان حرّ النهار في ذلك اليوم الحزيراني قد تحوّل إلى عشيّة مُنعشة عليلة النسمات. وحين أُطفئت الأنوار إشارة إلى دور النجمة، كان كازينو بديعة مُمتلئا تماما، وكانت طاولاته التي يزيد عددها على الأربعين قد ازدحمت بجمهورٍ مصري من غواة الطبقة الوسطى. أما شريك تحيّة في تلك الأمسية فكان المُطرب عبد العزيز محمود، أصلع، بليد الملامح بسترة بيضاء، جاء وانغرس في كرسي من القش وسط المنصّة البدائيّة، وطفق يُغنّي برفقة تخت موسيقي صغير جلس أفراده إلى جانب المنصة. كانت الأغنية "منديل الحلو"، التي تتغنّى مقاطعها التي لا حصر لها، مرّة بعد مرّة وطوال ما يُقارب الساعة الكاملة، بالمرأة التي طوت ذلك المنديل، ومسحت به دموعها، وزيّنت شعرها.

تواصلت هذه الأغنية خمسين دقيقة على الأقل قبل أن تظهر تحيّة فجأةً على بعد بضعة أقدام خلف كرسي المطرب. كنّا جالسين في أبعد الأماكن عن المنصّة، لكن البدلة الزرقاء الوامضة المتلألأة التي كانت ترتديها خطفت أبصارنا، فيا لذلك اللمعان في التّرتِر، ويا لوقفتها الهادئة المضبوطة وهي تقفُ هناك واثقة تماما. إنّ جوهر فن الرقص العربي التقليدي، شأن مصارعة الثيران، ليس في كثرة حركات الراقصة وإنّما في قلّتها: وحدهن المبتدئات، أو المُقلّدات البائسات من يونانيّات وأمريكيّات، من يُواصلن الهزهزة والنطنطة الفظيعة هنا وهنا ما يُحسب "إثارة" وإغراءً حريميّا. فالهدف يتمثّل في إحداث أثر عن طريق الإيحاء أساسا (إنما ليس حصرا على الإطلاق)، وذلك عبر سلسلة من الحوادث المُترابطة معا بصيغٍ مُتعاقبة، أو موتيفات متكرّرة، على ذلك النحو من التوليف الكامل الذي قدّمته تحيّة في تلك الليلة. فموتيف تحيّة الأساسي، بالنسبة لـ "منديل الحلو"، هو علاقتها بعبد العزيز محمود الذي كان غافلا عنها إلى حدّ بعيد. فكانت تنزلق من ورائه، فيما هو يدندن برتابة، فتبدو كما لو أنّها ستقع بين يديه، مُقلّدة إياه وهازئة منه، كل ذلك من غير أن تلمسه البتّة أو تستثير ردّة فعله.

كانت أُحجيتها الشفّافة تتدلّى فوق البكيني المحوّر الذي يُشكّل جزءا أساسيّا من بدلتها دون أن يكون أبدا مصدر جاذبيّتها الأساسي. فجمال رقصها يكمن في تكامله: في ما تُخلّفه من شعورٍ بجسدٍ مُذهل في لدانته وحُسنه يتماوج من خلف عدّة معقدة من الزينة المؤلفة من الشرائط، والأحجية والعقود، وسلاسل الذهب والفضّة، التي تبعث حركاتُ تحيّة فيها الحياة على نحوٍ مُتعمّد وعلى نحوٍ مُفترض في بعض الأحيان. إنّها لتقف، مثلا، وتبدأ بتحريك وركها الأبيض ببطء، الأمر الذي يبعث الحركة في طماقيها الفضيين، وفي الخرز المتدلّي على الجانب الأيمن من خصرها. وإذ تفعل كل هذا، فإنّها ترنو إلى هذه الأجزاء المتحركة وتُثبّت نظراتنا المُحدّقة إليها نحن أيضا، كأنّنا جميعا إزاء مسرحيّة صغيرة مستقلة، مضبوط الإيقاع كلّ الضبط، نُعيد فيها تكوين جسدها على النحو الذي يسلّط الضوء على جانبها الأيمن الذي يبدو كأنّه قد انفصل عن بقية جسدها. كان رقص تحيّة أشبه بأرابيسك متطاول تُحكم صنعه من حول شريكها الجالس. لم تنطتط، أو تهزهز نهديها، أو تتقدّم من أحد لتدفعه أو تحتكّ به. كان ثمّة تروّ مهيب في كلّ شيء بما في ذلك المقاطع السريعة. وعَلِمَ كلّ منّا أنه يعيش تجربة إيروسيّة هائلة الإثارة، نظرا لإرجائها الذي لا ينتهي، تجربة ما كان لنا أن نحلم بأن نصادف مثلها أبدا في حياتنا الواقعيّة. وتلك على وجه الدقّة هي النقطة المُهمّة: فقد كان ذلك ضربا من الجنس بوصفه حدثا عامّا، مُخطّطا ومُنفّذا ببراعة، لكنه مستعصٍ تماما على الاكتمال أو التحقّق.

قد تلجأ بعض الراقصات إلى الحركة البهلوانيّة، أو التزلّق على الأرض، أو التعرّي الخفيف، أما تحيّة فلا. فرشاقتها وأناقتها توحيان بما هو كلاسيكي تماما بل ومهيب. والمفارقة أنّها كانت ملموسة وقريبة كما كانت نائية، لا تُطال، ولا تُنال في آنٍ معا. وفي عالم الكبت الشديد الذي كنّا نعيشه كانت تلكم الصفات تعزّز الانطباع الذي خلّفته تحيّة. وأذكر على وجه الخصوص أنّها ما إن بدأت ترقص حتّى ارتسم على وجهها ما بدا وكأنه بسمة صغيرة مستغرقة في ذاتها لازمتها طوال العرض، وكان فمها مفتوحا أوسع مما تكون عليه البسمة في العادة، كما لو أنّها مختلية بنفسها تتأمّل جسدها وتستمتع بحركاته. لقد طغت تلك البسمة على كلّ بهرجة مسرحيّة مُتكلّفة في المشهد أو في رقصها، فنقّتهما بما انطوت علي من تركيز مفروض على أفكارها العميقة والشاردة. بل إنّني ما من مرأة رأيتها ترقص في الأفلام الخمسة والعشرين أو الثلاثين التي شاهدتها لها، إلا وكنتُ أعثر على تلك البسمة، مضيئة الخلفيّة التي عادة ما تكون سخيفة مُتكلّفة. بسمتها نقطةٌ ثابتةٌ في عالمٍ قُلّب.

لقد بدت لي تلك البسمة رمزا لتميّز تحيّة في ثقافة طلعت علينا بعشرات الراقصات اللواتي يحملن اسم زوزو أو فيفي، معظمهن يوضعن في مرتبة لا تعلو بأكثر من درجة على مرتبة العاهرات. كان هذا واضحا على الدوام في مرال الازدهار المصري، كآخر أيّام فاروق مثلا، أو حين أتت فورة النفط بالخليجيين الأثرياء إلى مصر، وهذا ما يصحّ أيضا على لبنان حين كان ملعب العالم العربي، بآلاف الفتيات الجاهزات للعرض والإيجار. وبدا في مثل هذه الظروف أن معظم الراقصات كنّ على استعداد لأن ينتهين إلى المزايد الذي يدفع أعلى الأسعار، حيث كان النادي الليلي مجرّد واجهة مؤقتة للعرض. والملوم في هذا هو ضغوط ثقافة إسلاميّة محافظة، وكذلك تلك التشوّهات التي أحدثها تطوّر مُتفاوت. فالمرأة المُحترمة الصالحة للزواج هي تلك التي يُكتب لها الزواج قبل أن تبتعد كثيرا عن فترة المراهقة، ولذا لم يكن الصبا أو الجمال ليمنح الفتاة ميزة على الدوام، لأنّ والدها التقليدي قد يرتّب لها بسببٍ من ذلك تحديدا زيجة من رجل "ناضج" حسن الأحوال. أما من يخرجن من دائرة تلك الترتيبات فكنّ عرضة لكل صنوف الخزي والتحقير.

لا تنتمي تحيّة إلى ثقافة الفتيات الرخيصات أو النساء الساقطات التي يَسهلُ تعريفها، بل إلى عالم النساء التقدميّات اللواتي يتفادين الحواجز الاجتماعيّة أو يُزلنها. فقد ظلّت تحيّة مرتبطة بمجتمع بلادها ذلك الارتباط العضوي، نظرا لما اكتشفته لنفسها كراقصة ومحييةٍ للحفلات من دور آخر أكثر أهميّة. إنّه دور العالمة الذي كاد أن يُنسى والذي تحدّث عنه زوار الشرق الأوروبيّون في القرن التاسع عشر مثل إدوارد لين وفلوبير. فقد كانت العالمة محظيّة من المحظيات، إنّما إمرأة ذات مآثر بارزة. ولم يكن الرقص سوى واحدة من مواهبها الكثير: كالقدرة على الغناء وتلاوة القصائد، وطلاوة الحديث، وسعي رجال القانون والسياسة والأدب إلى رفقتها.

ولقد أُشير إلى تحيّة باسم العالمة في أفضل فيلم لها، ألا وهو لعبة الست (1946) الذي كان أيضا من بطولة نجيب الريحاني، أعظم الممثلين والكوميديين العرب في القرن العشرين، ذلك المزيج المُذهل من شابلن وموليير. ففي ذلك الفيلم تلعبُ تحيّة دور راقصة شابّة موهوبة وذكيّة، يستخدمها أهلها الأنذال للإيقاع بالرجال الأغنياء. أمّا الريحاني، الذي يلعب دور معلم عاطل عن العمل، فمُغرمٌ بها وهي تحبّه بدورها، لكنها تُدفع من قبل والديها إلى مكيدة تجلب لها الثراء بالإيقاع بثريّ لبنان. وفي النهاية تعود تحيّة إلى الريحاني في خاتمة عاطفية كثيرا قلّ أن سمحت بها بقيّة أفلامها الأخرى. وهي تؤدّي في هذا الفيلم رقصة قصيرة ومثيرة إلى حدّ الإدهاش، غير أنّ المراد لهذه الرقصة هو أن تكون أمرا ثانويّا تقريبا بالقياس إلى فطنة تحيّة، وذكائها، وجمالها.

ويبدو أنّ المُخرجين قد دأبوا بعد ذلك الفيلم على تثبيت تحيّة في نسخة أشدّ رداءة من هذا الدور، الذي راحت تعيده فيلما بعد فيلم. فهي المرأة الأخرى، نقيض البطلة الفاضلة، المقبولة محليّا، والأقل إثارة بكثير. غير أنّ مواهب تحيّة تُشعّ حتى ضمن تلك الحدود. فهي تدفعك للاعتقاد بأنّها أشدّ إثارة كرفيقة وعشيقة من المرأة التي تتزوّج البطل، فتبدأ بالتفكير بأنّ ذكاءها وإغراءها الشديدين هما ما يفرض تصويرها في صورة المرأة الخطيرة، العالمة التي هي أعلم، وأذكى، وأشدّ انفتاحا من أن يحتملها أي رجل في مصر المعاصرة. وما إن جاءت الخمسينات حتى غدت تحيّة النموذج الذي تنسج عشرات الأفلام المصرية على غراره في رسم صورة المرأة-الشيطان. ففي شباب امرأة، الذي يُعتبر فيلما كلاسيكيا متأخّرا، تلعب تحيّة دور أرملة قاسيّة تتضوّر جوعا للجنس وتؤجّر غرفة لقروي جميل وساذج وصل من القاهرة حديثا طلبا للعلم في الأزهر، فتغويه وتتجوزه، غير أنّه يفيق من سحر تحيّة الشبيه بسحر سيرسي، ما إن يلتقي ابنة صديقٍ للعائلة شبيهة بالملاك، فيتنكّر لتحيّة، ويهجرها سعيا وراء الصبيّة المأمونة المملة. غير أنّ هذه الحكاية العادية تشتمل على مشهد عظيم تسحب فيه تحيّة زوجها الشاب من احتفال في الشارع ترقص فيه راقصة فتيّة خلبت لبّ الطالب الغرّ. تأخذه تحيّة إلى البيت، وتُجلسه، وتقول له أنّها ستُريه الآن كيف يكون الرقص على أصوله. وهكذا تقدّم عرضا خاصّا مُلتهبا حقّا، مُثبتة أنها لا تزال –ولو صارت في أواسط عمرها- الراقصة الأبرع، والأذكى، والموضوع الجنسي الأشدّ إثارة للرغبة.

مثل كثير من المُغتربين الذين مثّلت تحيّة واحدا من رموز شبابهم الجنسيّة العظيمة، كنت أفترض أنّها ستظلّ ترقص ربما إلى الأبد. فتصوّر الصدمة العنيفة حين عُدتُ إلى هناك صيف العام 1975، بعد غياب عن مصر لخمس عشرة سنة، وقيل لي إن خبطة القاهرة المسرحيّة التي فاقت كل خبطة أخرى في عرضها المستمر هي من بطولة تحيّة كاريوكا وآخر أزواجها، فايز حلاوة، الذي قام أيضا بكتابة المسرحية، يحيا الوفد. وفي الليلة الثانية لوصولي إلى القاهرة، ذهبت إلى سينما ميامي القديمة، التي غدت الآن مسرحا في الهواء الطلق، وكلّي حماس وترقّب لأن أستعيد في هذه الفرصة النادرة شيئا من شبابي الذي كاد أن يُدفن. كانت المسرحيّة هزلية شديدة الطول والابتذال عن جماعة من القرويين المصريّين الذين فُرض عليهم وفد من الخبراء الزراعيّين السوفييت. وقد عَرَضت المسرحيّة بلا هوادة سماجة هؤلاء الروس وصرامتهم (كان السادات قد طرد جميع الخبراء الروس في عام 1972 (وراحت تتغنّى بفضح المصريين الفطن لمُخططاتهم. وقد بدأت المسرحيّة حوالي الساعة التاسعة والنصف، لكنّي لم أستطع التحمّل أكثر من ساعتين ونصف الساعة (أي النصف) من هزلها الأحمق.

لقد شكّل ما آلت إليه تحيّة خيبة كبيرة بالنسبة لي. كانت تُؤدّي دور الفلاحة الأشدّ زعيقا وفظاظة، والتي أجّرت كبشها الفحل ليقوم بالتعشير والإلقاح (مع قدرٍ كبير من النكات السمجة عن الفحولة الجنسيّة). غير أنّ ما فاجأني وأذهلني هو مظهر تحيّة وأسلوبها. فلقد غابت المُغرية السمراء الضاربة إلى الصفرة، والراقصة الرشيقة بالغة الأناقة بإيماءاتها المُؤدّاة على النحو الأكمل. وتحوّلت إلى قبضاي مُتبجح يزن 220 رطلا، وكانت تقف، ويداها على وركيها، وتكرّ الشتائم، وتقذف بأغلظ النكات القصيرة، وأضيق التوريات وأسهلها، بأسلوبٍ رخيص لا يكاد أن يكون أهلا للمشاهدة، كلّ ذلك في خدمة ما بدا على أنّه أردأ أنواع السياسات الانتهازيّة الموالية للسادات، والمعادية لعبدالناصر. كانت تلك مرحلة راحت فيها السياسة المصريّة تحاول إرضاء هنري كيسنجر، مُتخلية عن التزاماتها التقدميّة، والعربيّة، والعالمثالثيّة التي طبعت تاريخها بعد 1954 تحت حكم عبد الناصر. ولقد أحزنني أن أرى تحيّة وزوجها الصغير المهزول متورطين في شيء هكذا.

خلال الأربعة عشر عاما التي تلت تلك الزيارة إلى مصر، كان ثمة نتف وأجزاء من المعلومات التي أضفت مزيدا من التعقيد على صورة تحيّة. وعلى سبيل المثال، فقد أخبرني عالم اجتماع مصري مشهور أن تحيّة كانت على صلة وثيقة بالحزب الشيوعي في الأربعينات والخمسينات. كانت تلك، كما قال، "فترة تجذّر الراقصات الشرقيّات”". وفي عام 1988 علمتُ أنها كانت في أثينا مع مجموعة من الفنانين والمثقفين المصريّين والعرب الذين عزموا على ركوب "سفينة العودة" في رحلة إياب رمزيّة إلى الأراضي المقدسة. وبعد أسبوعين من الحظوظ العاثرة المتوالية فجّرت المخابرات الإسرائيليّة السريّة ذلك القارب وتمّ التخلّي عن المشروع. وسمعت بعد ذلك أن تحيّة قد برزت أيضا كواحدة من قادة نقابة ممثّلي السينما ومخرجيها ومصوّريها، وهي نقابة متقدّمة كثيرا من الناحية السياسيّة وشديدة الجهر بآرائها. فما هي إذا حقيقة هذه الراقصة التي بلغت الآن الخامسة والسبعين من عمرها والتي تبوأت موقعا رفيعا يكاد أن يكون مؤسساتيا في ثقافة مرحلة ما بعد السادات في مصر أواخر القرن العشرين؟

لقد ضربتُ موعدا مع تحيّة من خلال صديقتها نبيهة لطفي مخرجة الأفلام التسجيليّة. فإذا بها تعيش في شقّة صغيرة على بعد شارعٍ من المكان الذي رأيتها ترقص فيه منذ أربعين عاما. ورحّبت بي وبنبيهة بنُبلٍ مهيب لم أتوقعه. كانت ترتدي ثوبا أسود قاتما، وتضع ماكياجا حسنا، لكنها كانت تُغظي ذراعيها وساقيها بكمّين طويلين وجوربين غامقين مثل أيّ مسلمة تقية. كانت أقلّ ضخامة ممّا رأيتها في السابق، ولم يبدُ عليها أيّ ابتذال. ولقد أوحت بثقلٍ وسلطة بنيعان من كونها أكثر بكثير من مجرّد راقصة سابقة. لعلّها أسطورة حيّة، أو حكيمٌ شهير: العالمة شبه المتقاعدة. وراحت نبيهة تناديها بـ "الحاجة" وهو النعت الإسلامي الذي يُطلق على النساء الكهلات اللواتي حججن إلى مكّة، وما عزّز هذه التسمية لم يقتصر على مظهر تحيّة الوقور إلى أبعد الحدود بل تعدّه إلى صور مكّة الكثير المعلّقة على الجدار والمصحف الذي تسهل رؤيته على الطاولة القريبة. وإذ جلسنا نتجاذب أطراف الحديث، راحت حياتها تمرّ أمامنا في استعراضٍ مهيب.

فهي تنحدر من عائلة من الإسماعيليّة لها باعٌ طويل في السياسة، واسمها الحقيقي هو تحيّة محمد كريم. وكان البريطانيّون قد قتلوا عمّها، كما حمل ثلاثة على الأقل من أفراد عائلتها اسم نضال، كما قالت تحيّة بافتخار. أما أبوها فقد اُعتُقل لبعض الوقت. وبدا في تحيّة شيءٌ من طرطوف وهي تصف مشاعرها حيال الرقص- قالت إنّها تحسّ كأنّها في معبد- غير أن ذلك تبدّد وهي تحكي عن قناعاتها بأن رقصها كان يتخطّى إثارة الرجال كما تفعل بعض الفنانات، وقالت باقتناع مطلق: "حياتي، كراقصة، كانت حلوة، وأنا أحبّها". ولقد عدّت تحيّة نفسها –محقّة، كما أرى- جزءا من نهة ثقافية كبرى، من حركة إحياء وطني في الفنون قامت على حركة سعد زغلول الاستقلاليّة الليبراليّة وثورته في العام 1919، حيث ضمّت الوجوه الفنيّة لهذه النهضة كُتابا مثل نجيب محفوظ، وتوفيق الحكيم، وطه حسين، ومغنيين مثل أم كلثوم وعبدالوهاب، وممثلين مثل سليمان نجيب والريحاني. وكانت تحية الفتاة الصغيرة قد تعلّمت الرقص على يدي بديعة مصابني، التي نصحتها بألّا تتسكّع في النوادي الليليّة والبارات حين تنتهي من تقديم وصلتها. وأضافت تحيّة بحزن أنها وجدت صعوبة كبيرة في استعمال الصنوج، لكنها أفلحت في ذلك آخر الأمر بفضل بديعة، المرأة التي يأتي ذكرها على لسان تحيّة مقرونا بالحبّ والتبجيل.

ومع مجيء الشاي والبسكويت طلبتُ منها أن تحكي لنا عن حياتها السياسيّة. وكان ما قالته مفاجئا بالنسبة لي، إذ علمتُ لأوّل مرّة أنها كانت على الدوام منتمية إلى اليسار الوطني (حيث سجنها عبد الناصر في الخمسينيّات، كما قالت، لانتسابها إلى عصبة السلام، وهي منظمة موالية لموسكو) وأنها تستصغر شأن قادة مصر الحاليين. وسألتها عن يحيا الوفد الشنيعة. فقالت لقد نُظر إلى المسرحيّة على أنها مسرحيّة ساداتيّة، إلا أنها اعتبرتها مسرحيّة عن استعداد المصريّين الدائم للاعتقاد بأنّ الأجانب "أفضل منا". وهذا التبرير غير المُقنع لما واصلتُ اعتباره مسرحيّة انتهازيّة مؤيدة للسادات ساق تحيّة إلى نقد عنيف لزوجها السابق، فايز حلاوة، الذي جرجرها، كما قالت، من كارثة إلى أخرى. وسألتني: "ما الذي يجعلني، برأيك، أعيش هنا وليس في بيتي؟ لقد أخذه بكلّ ما فيه، بما في ذلك صوري وأفلامي، ولم يترك لي أي شيء". وسرعان ما عادت الحيويّة لتحلّ محلّ المراثي حين سألتها عن الولايات المتحدة، التي سبق لها أن زارتها عددا من المرات. وكانت في إحدى هذه الزيارات قد قطعت أمريكا بالسيارة، في رحلة قالت إنها رائعة. "لقد أحببتُ الناس، لكنّني أكره سياسة حكومتهم".

كان الحديث مع هذه المرأة المسنّة الجليلة أمرا مُبهجا بالنسبة لشخصٍ ترعرع على الأفلام المصريّة دون أن يعرف الكثير عن خلفيّتها، ومثّل له رقص تحيّة ذكرى غنيّة لم يسبق أن استكشفها بما فيه الكفاية. ولقد كانت تحيّة مصدر معلومات في عدد هائل من الموضوعات تحدّثت عنها جميعا بدفءٍ وظّرف، وسخرية شديدة الجاذبيّة. وفي لحظة قطع حديثها أذان العشاء مُنبعثا من مئذنة جامعٍ قريب هدارا يشقّ الأذن. وفي الحال صمتت تحيّة، وأغمضت عينيها، ومدّت يديها براحتيها المفتوحتين، وراحت تُرافق المؤذن في تلاوة الآيات. وما إن أنهت دعاءها حتى انفجرتُ بسؤال مُحدّد تماما ويائس كنت قد كتمته طويلا في داخلي، ربما منذ رأيتها ترقصُ عام 1950: "كم مرة تزوجت يا تحية؟" كان هذا أقربُ ما استطعتُ التوصل إليه في سؤالها عن الصلة بين حسيّة رقصها (وبسمتها المُدهشة تلك) وحياتها الخاصّة.

تبدّلت ملامحها تبدّلا صاعقا. ولم تكد تنهي صلاتها حتّى استقامت في جلستها ردا على سؤالي، وانتصب مرفقها على نحوٍ مستفزّ في وجهي، فيما راحت ذراعها الأخرى تلوّح في الهواء على نحوٍ خطابي. "كثيرا"، ردّت بحسم، وبصوتٍ ينمّ على الصفاقة التي يقرنها المرء بفتيات الليل. وبدت عيناها ونبرتها كأنّها تُضيف: "ومالو؟ لقد عرفت الكثير من الرجال". ولكي تُخرجنا نبيهة، المدقّقة أبدا، من هذا المأزق الصغير، سألَتها عمّن أحبّت أو أثّر فيها من هؤلاء الرجال. فردّت بقسوة: "لا واحد". وأعقبت إعلانها هذا بسلسلة من الحشو. وبعيدا عن استقالة الشيخوخة الورعة وعزلتها، فقد كشف هذا الجيشان عن شخصيّة فردانيّة ومُقاتلة. غير أنّني شعرتُ أيضا بتلك الروح الرومانسيّة لدى شخصٍ خُدع مرارا لكنّه على استعداد أن يقع في الحب من جديد إذا ما واتته الفرصة. لقد أرّخت لنا تحيّة بتفصيل لا رحمة فيه آخر المتاعب التي عاشتها مع رجل، هو ذلك فايز حلاوة. غير أنّ تعاطفنا معها كان كاملا، شأنه حين راحت مع نبيهة تطاردان موزّع أفلام ثريّا كان يُحاول التلاعب بأمور النقابة. وتنهدت تحيّة قائلة: "آه من الرجال"، فيما عيناها تتطلّعان إليّ بفضول.

لقد عرفت تحيّة تقاليد عالمها وقوالبه، وكانت تحترمها إلى حدّ بعيد. فقد كانت ابنة مطيعة في الماضي، وها هي الآن عجوز مسلمة تقيّة. غير أنّ تحية كانت أيضا رمزا لكل ما هو غير مُدار، وغير مضبوط، وغير مُختار في ثقافتها: لقد كانت حياة العالمة، والراقصة، والممثلة الفذّة حلا مثاليا لتصريف مثل هذه الطاقات. فبمقدورك أن تحسّ بتلك الشجاعة التي تبديها في علاقتها بمراكز السلطة، وبالتحدي الذي لدى امرأة حرّة. وحين ذهبتُ إلى أرشيف السينما المركزي في القاهرة في اليوم التالي للبحث عن صورٍ لها ومواد مكتوبة عنها، لم أجد سوى مسلخ، شقّة صغيرة في وسط المدينة التجاري، فيها من العمّال ما يفوق الحاجة، وفيها من التصاميم الغامضة لكتابة تاريخ مصر الفنّي الغني أكثر ممّا فيها من الخطط الرامية لتنفيذ ذلك. ووجدتُ حينئذٍ أن تحيّة هي تاريخها ذاته، تاريخٌ غير موثّق إلى حدّ بعيد لكنّه لا يزال مهيب الحضور، بل وهدّاما.

النص منشور في جريدة "الأهرام" عام 1990 وأعيد نشره في كتاب "تأملات في المنفى" الصادر عن دار الآداب البيروتيّة عام 2004 بترجمة ثائر ديب.

تحية كاريوكاإدوارد سعيدأم كلثومالفن الشعبي

|

Post: #3

Title: Re: إدوارد سعيد ينعي تحية كاريوكا-حسب طلب صدي�

Author: بدر الدين الأمير

Date: 02-18-2024, 06:23 AM

Parent: #2

تسلم ابوالزهور

الرقص عندى اجمل الفنون الانسانية

ونحن في السودان يقول ليل سمحة ورقاصة

يعنى الجمال والرقص صنوان

|

Post: #4

Title: Re: إدوارد سعيد ينعي تحية كاريوكا-حسب طلب صدي�

Author: بدر الدين الأمير

Date: 02-18-2024, 06:25 AM

Parent: #2

تسلم ابوالزهور

الرقص عندى اجمل الفنون الانسانية

ونحن في السودان يقول ليل سمحة ورقاصة

يعنى الجمال والرقص صنوان

|

|